開館時間

:::

2025/07/08

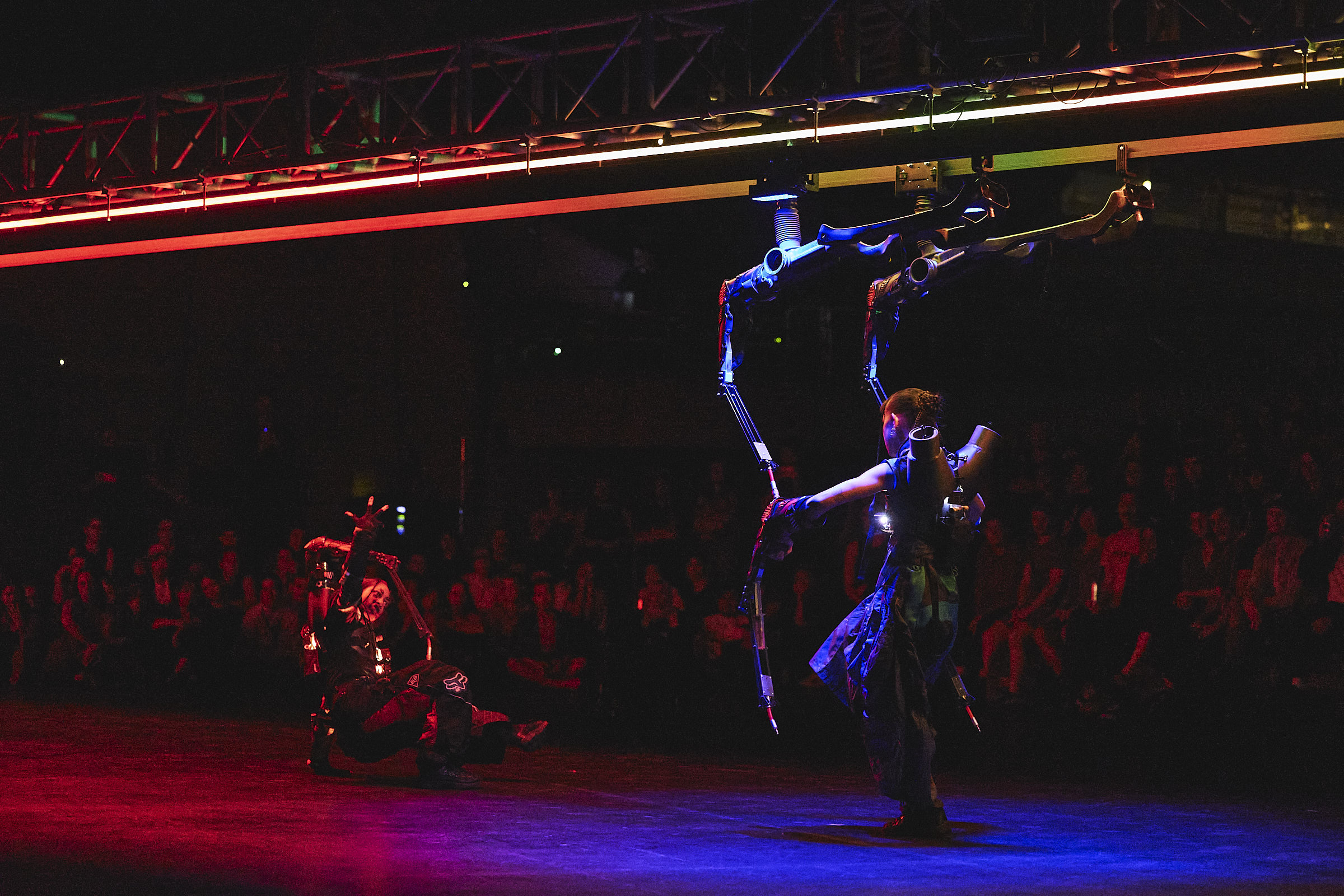

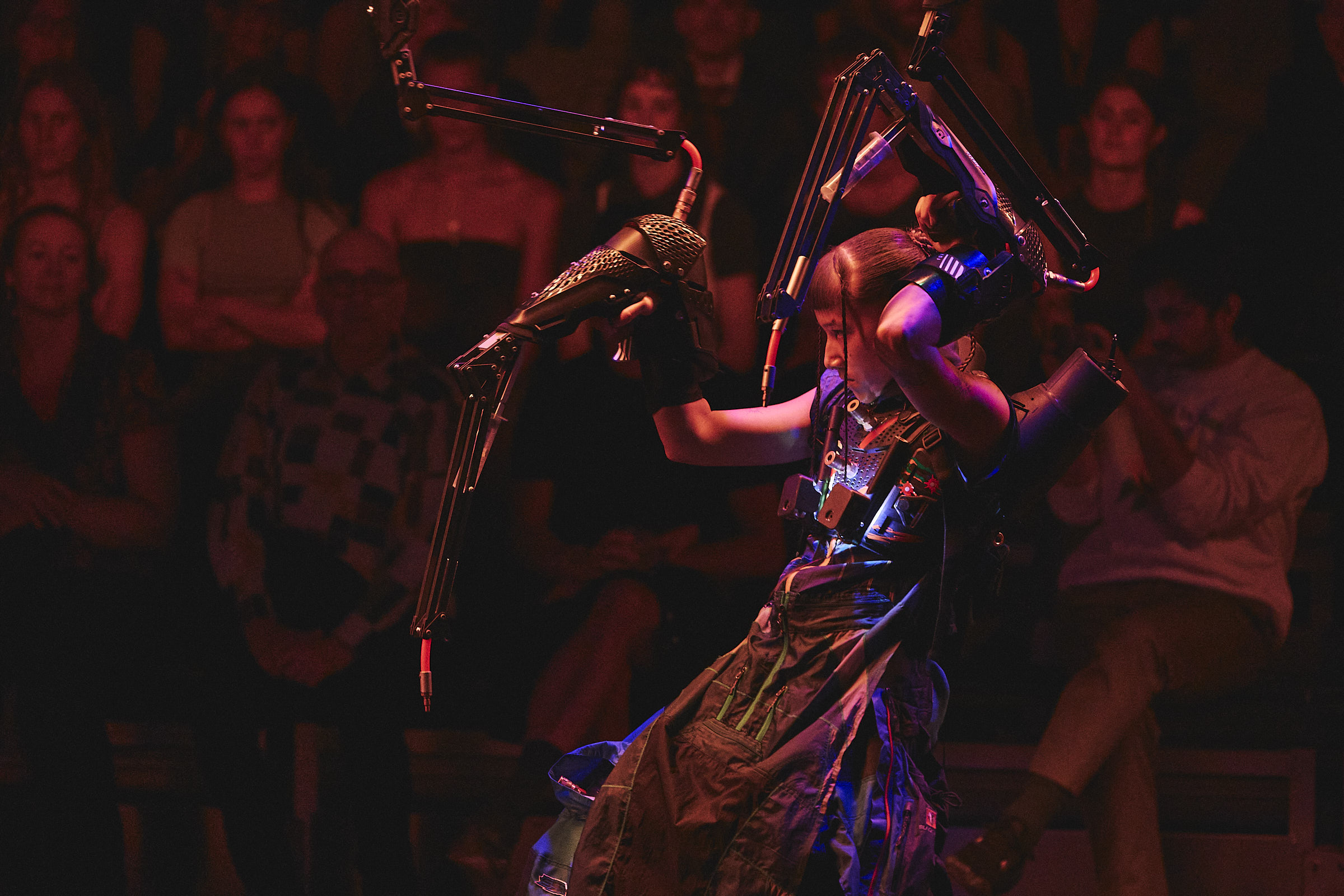

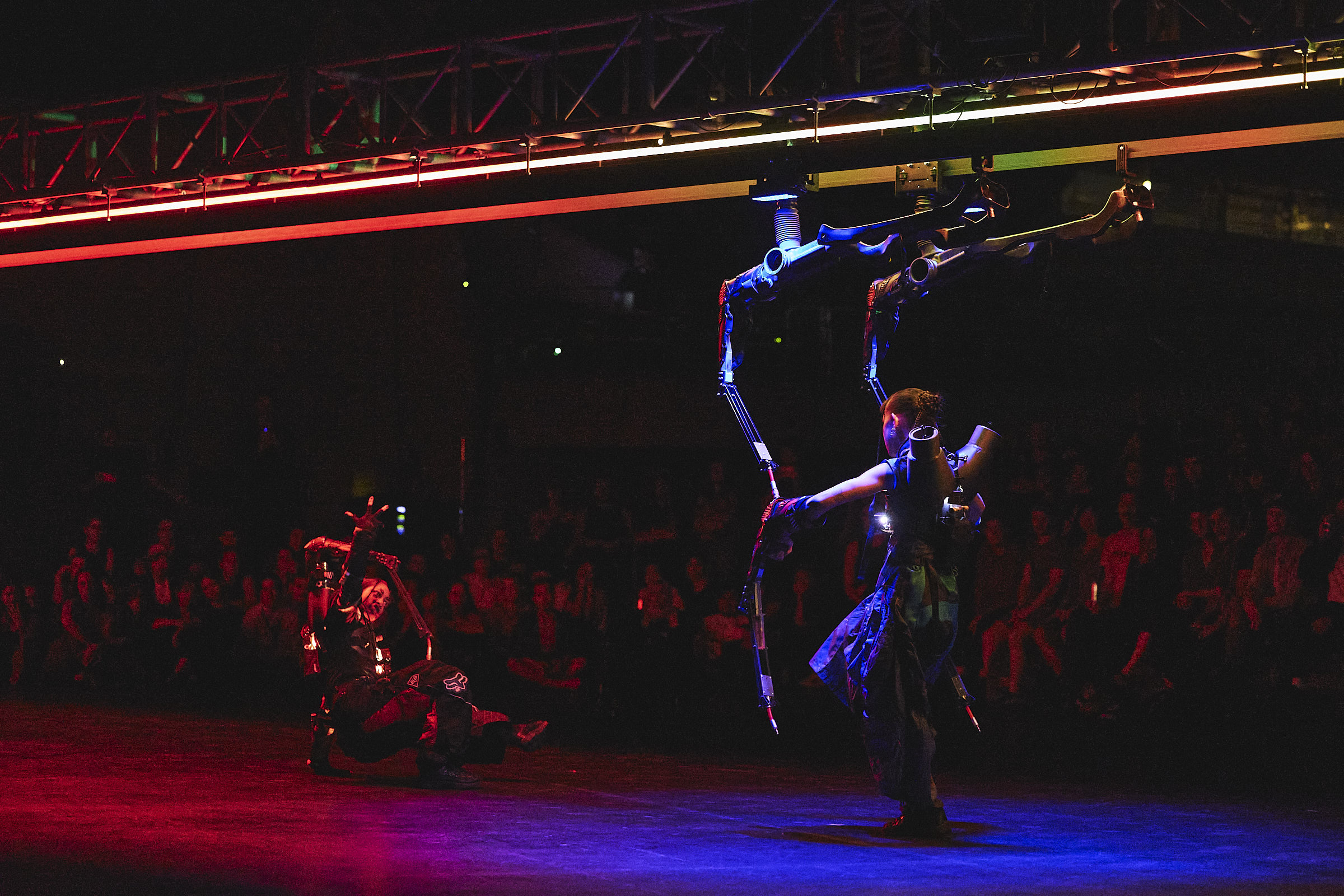

機械與肌膚之親:《機神祭》和尚未被命名的身體

當舞者在舞台上施展的動作,狀似提問也像回應,並同時做出抗衡和表現順應,舞蹈不再是強調由內而外的情感傳達途徑,而是交讓身體接收一連串受困與測試處境,那該是一件怎麼樣的作品?

在《U>N>I>T>E>D》中,舞者的身體與模組化機械裝置緊密相連,形成一組彼此協商又彼此限制的運動系統,舞者並非居於主導位置,而是在力學結構與技術邏輯之中尋找動作空隙。因此舞蹈不再只是身體的自主表達,而是一次「在控制中創造自由」的行動實驗。人們所觀看並見證的,不再是身體有話要說所以表演,而是身體如何被系統規範,又如何在這些約束中,嘗試開啟新的行為語彙。

從人控制身體的主體性敘事,走向身體在系統中如何尋找「可被允許的行動區間」,《U>N>I>T>E>D》的內涵是政治哲學與技術思維的雜揉,不訴諸形式上的人機共演,更把「結構中的能動性」議題,轉而指向現場感知的事件,它邀請人們在看見之後,一起重新思考:什麼是自由?什麼是身體?什麼是被允許的移動?什麼又是創造與選擇所共築的真正空間?

類似的問題意識,1999年 Marcel·lí Antúnez 的作品《Réquiem》便大膽地提問如何定義「主體」或「生命」?《Réquiem》為一具互動式氣壓外骨骼裝置機器人,由鋁片、不鏽鋼和19個氣壓活塞組成,能夠驅動膝蓋、大腿、胯部、臀部、肩膀、手肘、下顎與雙手等部位的活動。這具機器人由頭部懸掛於一個鐵製支架上,距離地面數步之遙。

作為一項裝置藝術,《Requiem》位於的展覽空間中設有8個感應器,觀眾可透過互動進而觸發它們。每一個感應器皆會啟動一段特定的動作序列,並且越靠近機器人,所觸發的動作也就越複雜。這些機械動作的編排被賦予了各種名稱,如:致意、行走、收縮、倒下、瑞典體操、太極、佛朗明哥以及當代舞蹈等等。作品將「義肢」此一概念推向邏輯的極致——即便死亡已至,生命的表象與機械動作仍得以被保留與延續,又進一步探觸,當控制與感知被移出人類身體,轉交給一套精密但無靈魂的動力結構,究竟是誰的律動、誰的生命?

進一步對照 Theo Jansen 自1990年代持續創造至今的仿生獸作品《Strandbeest》,這是一條從有機到無機、從人為控制到系統演化的藝術發展軸線,這些藉由風力驅動、避障行走的沙灘生命體,不再依附人類操作,而是經由機械演算法與自然條件共同催生下的生物。

儘管作品並未納入人的身體,但它所建構的「自律系統」與《U>N>I>T>E>D》的模組裝置邏輯相互呼應,皆指向一種非人主體的運動智能。不同於《Réquiem》中機械模仿人的死亡與殘響,《Strandbeest》所想像的,是一種脫離人類欲望,純然由結構與自然共構而成的另類生命系統——它不依附意志,也不憑藉感官,僅僅透過風力與技術設計,就能展現出難以被分類的「非人之生命」。

三件作品在美學形式上各自迥異,卻在藝術史的脈絡中交匯出一個類似提問:當「身體」的界線日益鬆動、當行動與控制權力轉向非人系統,我們如何重新定義「行為」、「主體」或「生命」?從《U>N>I>T>E>D》的身體實踐出發,一種新的創作姿態誕生——不是對抗系統,而是在限制中發展出協作、延展與共生的可能性,同時也是人與技術共生關係的一回深刻學習。

文|林圃君

圖|Asia TOPA提供 @Michael Pham for Asia TOPA, Arts Centre Melbourne 2025

講座分享|鄭先喻