用身體找回字,用舞蹈說說話 —青少年夏日音樂劇營《誰偷走了我的字?》

「追求一百分人生,百分百成功的保證。擁有一百分人生,幸福就會來敲門。」

當這句話在排練現場中由十幾位小朋友喊出時,空氣中短暫停頓了一下。它像是一句口號,也像是某種來自大人世界的咒語。說的人未必全懂其中意義,卻無一例外地,被這樣的語言訓練得非常熟練。

今年夏天,臺北表演藝術中心舉辦的青少年音樂劇營,以刺點創作工坊音樂劇作品《誰偷走了我的字?》為主題,展開了一系列舞蹈、歌唱與表演基礎訓練的體驗課程。參與者約接近二十位,來自不同年齡層的小學與國中學生,齊聚在劇場練功房中,共同參與這場從「身體」出發的創作過程。他們的任務,是在短短兩週內,從零開始學習、排練,最後將劇中片段搬上舞台。

不是每個人都學過跳舞,但每個人都有身體

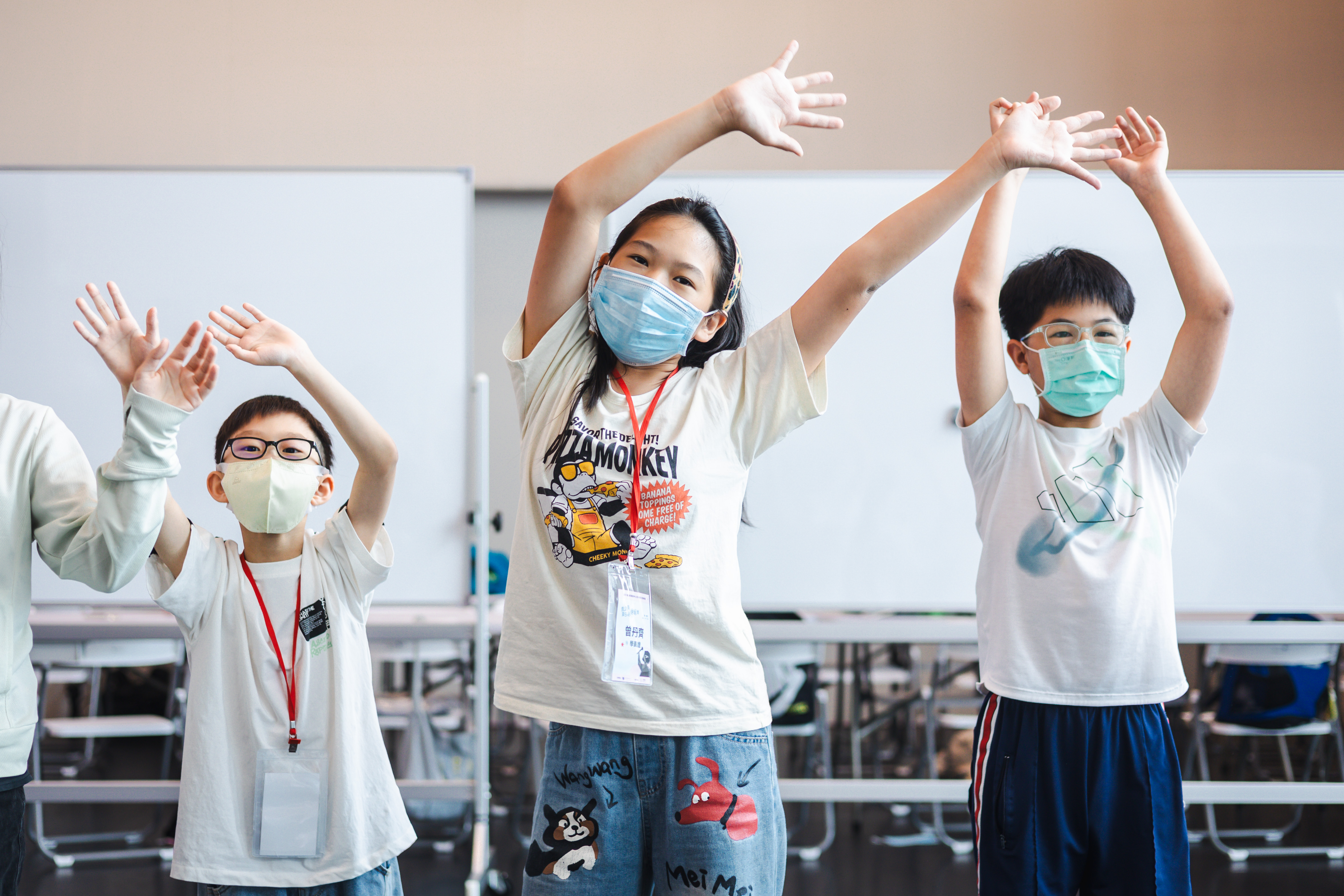

課程第二天的空氣裡,瀰漫著陌生與靦腆。孩子們安靜地站成一排,低頭看著地板,手不知道該放哪裡。他們也許從未學過正式的舞蹈課,更不習慣在他人注視下移動自己的身體。但這堂課的目的,從來不是「跳得標準」;而是用自己的節奏,打開自己的身體。

老師馮先芝與助教鍾博淳設計的暖身與即興練習,從最基本的呼吸與節奏開始,讓場地成了充滿流動性的空間,有時安靜凝神,有時笑聲不斷。有些動作設計模擬劇中角色,孩子們在跑跳轉身之間,也開始逐漸投入到角色的處境。當然,這些訓練,不是為了期待最後的演出,是一場與自己身體重新建立關係的過程。

這堂課之所以能一步步引導孩子從靜默走向表達,離不開兩位老師——馮先芝與鍾博淳的溫柔陪伴。作為主要帶領者,他們的教學不以「指導」為主,而是像一場不斷提問與等待的對話。

每當孩子猶豫、分心或卡在動作時,他們不急著糾正,而是蹲下來,用輕聲細語問:「你覺得角色現在心情怎麼樣?」「很好,就是這樣!」這樣的語言,讓孩子不怕犯錯,也願意嘗試,讓每個孩子在過程中找到屬於自己的聲音與位置。

或許正因如此,教室裡的氣氛從來不帶壓迫,而是一種被允許「做自己」的空間。孩子們在其中,自然而然地學會了聆聽、合作與表達,也學會了怎麼從身體裡,慢慢長出一句句屬於自己的「台詞」。

考試地獄與完美主義——戲劇語言的身體轉譯

這次舞蹈課程所改編的段落,來自《誰偷走了我的字?》中最具代表性的「考試」片段。劇中角色高百晟在學校中面對學業壓力,身體逐漸無法寫出文字,象徵一種身心崩潰的邊緣。而孩子們的任務,就是將這個狀態,透過舞蹈與動作演出來。

「我不要吊車尾!」

「我會、我會,所有考卷都完美!」

「考一百分,未來一帆風順!」

「國文英文數學自然還有英文」

這些台詞從孩子口中說出時,有種令人複雜的現實感——既是劇情,也是他們日常中早已熟悉的話語。老師引導他們思考:當你「不會寫」那題考卷時,身體是什麼感覺?你的腳會怎麼踩地?肩膀會不會縮起來?眼神會躲去哪裡?於是,這堂舞蹈課成了「翻譯器」,把那些內化的焦慮與標準,從腦袋移動到手腳,成為具象的動作與表情。

創作中的集體學習

第二天,排練開始有了輪廓。老師帶著孩子們記隊形、記進出場的時機。時而排成一排轉圈,時而三人一組穿梭移動,有時全體一起喊出一段台詞,手和腳也跟著踏出節奏。對他們來說,這是種轉變——從自由即興到集體節奏,不容易。孩子們拿起筆,記下自己的出場時間、角色順序。演戲這件事,開始有了責任感,也有了彼此之間的連結。

音樂進來了,他們在場地裡不斷移動,身體漸漸打開,語言也跟著進來。幾次排練後,音樂加入。有時轉圈,有時踏步——慢慢的,那個作品的樣子,開始浮現了。

讓字重新長出來的,不只是手,而是身體整體

《誰偷走了我的字?》原劇講述一個滿分孩子突然失去書寫能力的故事。而這堂課,則讓我們看到「找回字」的另一條路——不是逼自己寫對答案,而是讓身體先動起來,讓語言從身體裡再度長出來。

這裡不是在上舞蹈課。他們學的,是怎麼讓身體說話,怎麼透過情緒靠近角色。最重要的,是練習著不再當那個永遠要拿一百分的孩子。

那些在劇中出現的句子:「我會、我會,所有考卷都完美」、「一百分的人生,幸福就會來敲門」、「用一百分,大家才知道我是誰」──這些話語曾經像貼在孩子身上的標籤。但透過這堂課,他們開始思考:如果我不完美,我還能說什麼?我還能怎麼動?

於是,舞蹈不再只是動作堆疊,而是孩子與現實世界拉開距離、重新觀看自己的方法。有人學會放鬆肩膀、有人學會直視前方、有人學會接受「我不知道這題怎麼寫,但我可以演出我不知道」。

課程的最後幾天,有的孩子比第一天站得更挺了,有的孩子開始在休息時間模仿角色動作,還有人悄悄說:「我有點期待上台耶」。

舞蹈課裡沒有誰是真正的主角,但每個人都成為自己版本的主角——在嘗試、在犯錯、在不完美中,找回了說話的勇氣。也許,幸福不會因為一百分來敲門;但這些孩子,已經用自己的方式,敲開了表達的大門。

文|陳萱

照|史芫綺