地底一公里,一趟重建感官的探險之旅

✦ 〔 暗 宇 之 感 〕

蘇文琪×𝗬𝗜𝗟𝗔𝗕一當代舞團

𝟵.𝟭𝟭 ㊃ ━━ 𝟵.𝟮𝟭 ㊐

𖡡 國立臺灣科學教育館 小黑盒沉浸式劇場

潛入黑暗,化身宇宙中的未知 ↪︎ https://tpacplayer.org/qgC8p

文/Stella Tsai

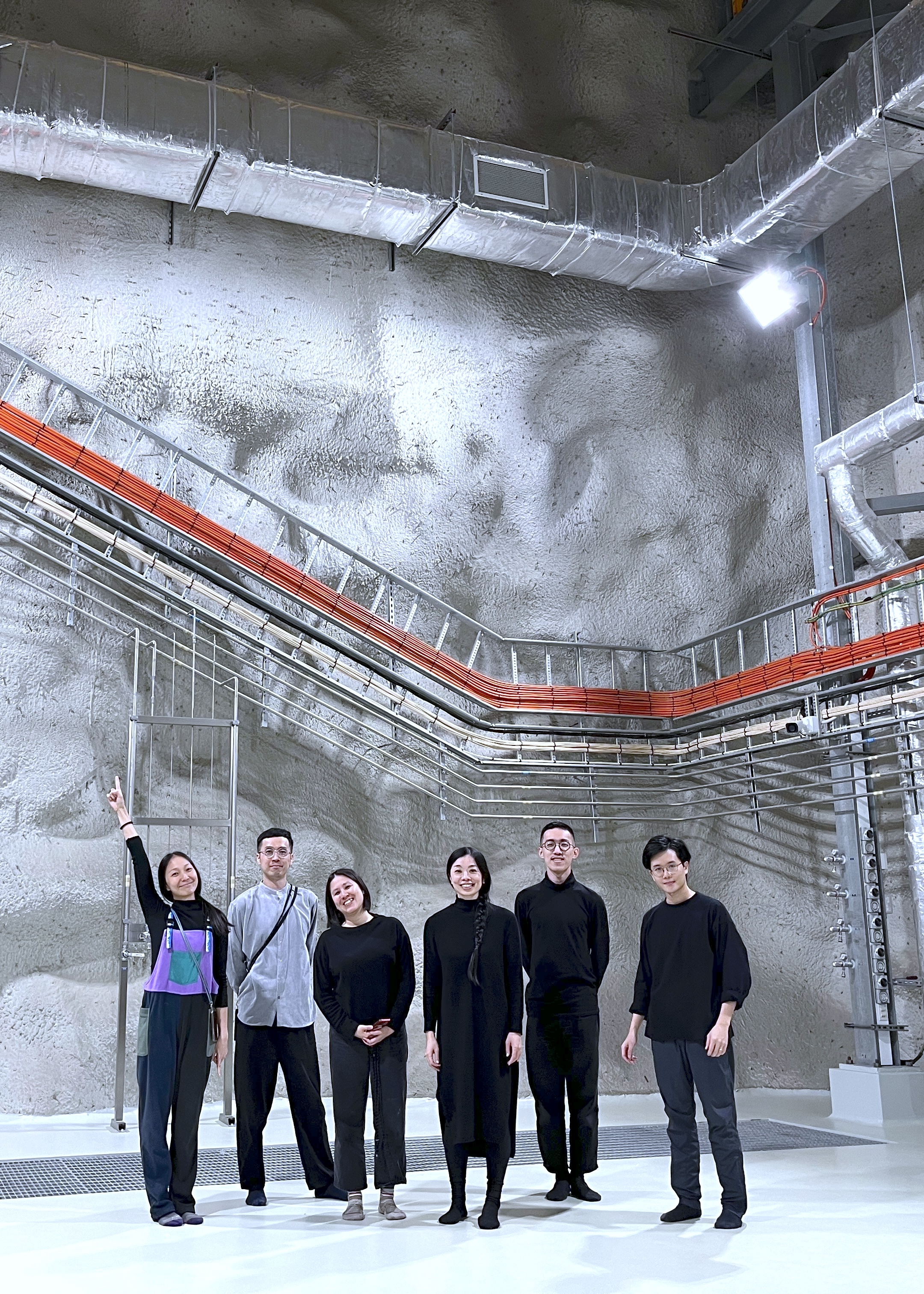

從黑洞開啟重力與物理學的想像,新媒體藝術家蘇文琪三年前在澳洲認識了探勘「暗物質」(Dark Matter)的科學家,開啟了這趟為期三年的研究計畫。去年她帶著創作團隊親赴澳洲,親身前往位於地底下的暗物質實驗室,透過科學家的講解理解暗物質的原理,也透過自己的身體去體感暗物質的存在。這趟宛如電影般的探險之旅,就從一行人穿上全套安全裝備,搭上越野吉普車,沿著隧道一路開往地底一公里開始。

受訪者|《暗宇之感》創作團隊

蘇文琪(概念、編舞)

田孝慈(舞者)

謝文毅(VR影像設計)

張暉明(空間設計)

吳秉聖(聲音設計)

Q:聽說這趟旅程非常超現實,聊聊你們各自在澳洲暗物質實驗室的駐村體驗?

文琪:暗物質實驗室位於一個礦區底下,約一公里深處、30多分鐘的車程,整個空間被建構在隧道裡,濕氣非常重,即便穿戴全套安全裝備,還是能直接體感空間裡的氣味與聲音。

孝慈:一開始搭上車時,有種要去探險樂園的錯覺,但越深入地底,身體的感受就越強烈。還記得那是墨爾本的冬天,地面很冷,但下到地底卻是濕熱封閉的,也帶出某種模糊的恐懼感。你知道自己在往下,但又無法理性地抓住正確方位,外加一次下去就會待上八小時,這種「你其實在室內,但又處在一個地底洞穴」的反差感,有一種超現實的存在感。

暉明:雖然大家一起的氣氛像探險小隊,但光是前往實驗室的這段路就很震撼,過程中會忍不住聯想到許多未知與危險。

文毅:在實驗室中,我們透過科學家的各種佐證與講解去理解「暗物質」。從之前的重力到這次的暗物質,這是我第一次從科學家的角度去認識它,並嘗試將這兩種宇宙中看不見的力量放在一起。

文琪:除了透過科學家了解他們如何發現(或證明)暗物質的存在,團隊每個人也都帶著自己的專業,在現場進行觀察與感官實驗。比如說孝慈與我在洞穴中進行即興的身體探索,試著用身體感知空間的濕度、溫度、聲響;文毅會用3D掃描器重建隧道和實驗室空間;秉聖則用聲波的方式捕捉聲場形狀等。這一切的內容都轉化成《暗宇之感》的體驗,透過新媒體的重新建構,帶著觀眾一起走一趟探險之旅。

秉聖:我們造訪的實驗室地點,其實是一個還在營運的採金礦坑,位置在海平面下一公里處。整個訪問團隊基本上是以一個礦工的姿態被車載下去的,每個人都依照嚴謹的規定,佩戴著頭盔、鋼頭長靴,以及急救備用的呼吸面罩。垂直一公里的距離好像不遠,但實際上花了30分鐘左右才抵達,過程像是一路向下的崎嶇山路,除了迷失的方向感外,途中還要與各種巨型採礦車會車、穿越水瀑,整個洞穴,濕度像是水蒸氣散不掉的蒸籠,混雜著機具的工作聲、柴油廢氣,以及接近體溫不斷發熱的岩石群。

Q:「暗物質」是什麼?我們要如何理解暗物質?

文毅:科學家說依目前星系的旋轉速度,宇宙早該被甩脫,卻因為暗物質的無形支撐,才沒有散開。就像水母生活在水中,但不會意識到水的存在;我們其實都被暗物質包圍,看不到,但它們確實存在。

文琪:簡單來說就是一種極難觀測、無法直接看見的「粒子」。它不與光互動,所以人眼看不見,也不太跟其他粒子發生作用,但卻深深影響整個宇宙的運行。

孝慈:就像是很多事情發生了,我們也不確定原因,但它就那樣發生了。暗物質就是某種你可能沒有真的看到,但它確實存在的東西。

暉明:乍聽是一種理性、科學的研究對象,但其實很浪漫——全部人都在追尋一個看不見但已知存在的東西;而暗物質並不是未知的事物,只是看不到。

Q:身為觀眾,我們在作品中會獲得什麼體驗?

文毅:這次使用了兩種空間掃描法來完整記錄整段旅程,觀眾會先如觀察者,跟著我們一起深入洞穴;接著進入實驗室的探測器,成為被觀察的一顆粒子;最後也會成為整個宇宙盤旋的一份子,被不可見的力量拉著走。

文琪:我們想要帶觀眾「進入」那個山洞與通往實驗室的情境,透過科技重建空間,觀眾可以聽到、看到我們實際經歷的場景,甚至可以走進探測器裡,去「看見」原本看不見的東西。

孝慈:還記得在那些岩壁、挑高的實驗室空間,以及裡外溫度與濕度的變化,都在當下觸發了我的身體對「暗物質」的某種直覺回應。身體是有形的,而暗物質是無形的,所以我們以「身體」作為起點,試著丈量、勾勒出對暗物質的想像空間,有時候是具體的,有時候則借助VR體現虛幻的那一面。

文琪:表演藝術的核心就是「感受性」,舞者在這個作品裡不是執行動作,而是用身體去和科學家的想像對話,回應那個看不見但又實際存在的世界。

暉明:除了VR打開多重感官,空間還加入「氣味」的感受。我們使用某種來自臺灣的草本氣味,見於醫療場所與安養中心,引導觀眾放鬆、開啟感知,順利進入這趟旅程。

文琪:《暗宇之感》不只是傳達科學資訊,更像是一次感知的重建。我們將藝術家與科學家對暗物質的想像、對人性的思考都放進作品中,希望觀眾能透過這些不同的敘事方式,試著再多打開一點感官,開啟自己對暗物質的理解。

Q:創作《暗宇之感》有影響你們原先對藝術的想法或世界觀嗎?

文琪:這幾年在藝術與科學的交會中,我意識到人並不是世界的中心。當我們談論宇宙與物質的生成時,必須拋開以人為本的思維,這讓我在精神上有一種開闊的感受。像是當科學家告訴我,我們看到的星星是數萬年以前的光,就徹底顛覆了我對劇場「當下性」的理解。在表演藝術中,我們講究此時此刻的交流,但在宇宙的尺度中,這個「當下」其實是可以被重新定義的。

文毅:過去做VR多半是從人的視角出發,將觀眾慢慢帶進作品的想像世界中。這次除了重建我們經歷的過程,也透過改變視角的方式,讓觀眾成為粒子、甚至進入螺旋力量的中心,去體感科學家提出的一個想像。

暉明:駐村不只有外部探索,也包含內在感知的開發,除了文琪在飛機上讓我們看的冥想影片,在澳洲也體驗了水中漂浮冥想,對外與對內的感官體驗開啟了我對不可見世界的想像,也提醒我還有很多事物存在於生活周遭,只是我們尚未意識到。

文琪: 對我來說暗物質也是一種面對未知的堅持。科學家投注無數時間與資源去實驗、觀測一個尚未被證實的粒子,作為藝術家,我們也是在未知中不斷地行動。我們都不是因為「已知」什麼,而是因為相信有東西還在等待被發現。

秉聖:「在宇宙的尺度下,人是多麼的渺小又微不足道」這應該是要去太空才會有的心得吧?但這個感受卻在地底發生,並且像是佈滿了每個毛細孔。神奇的事,這種巨大的對比下,感受到的卻不是壓迫,而是一種意識被釋放的能量,無邊無際。