行銷大補帖:給還在想怎麼說比較好的藝穗創作者

週末去吃了大阪燒,開放式廚房的鐵板像一個小舞台。熱氣升騰,師傅舉起一把黑得發亮的陶瓷湯匙,從同款花紋的陶罐裡舀出一勺濃醇醬料,畫著圈地塗在大阪燒上。那一刻,一種莫名的熟悉感浮上心頭⋯⋯

等等,那是小道具吧?是為了讓我這個客人看而準備的吧!

顯然,那一匙醬料已經不是單純的調味,它成了一個精心設計給觀者的表演動作,省掉廚師張口解說的溝通。仔細一看,餐廳裡的每一個小細節,都在告訴我:這是一家怎樣的店。

不禁讓人聯想到劇場。

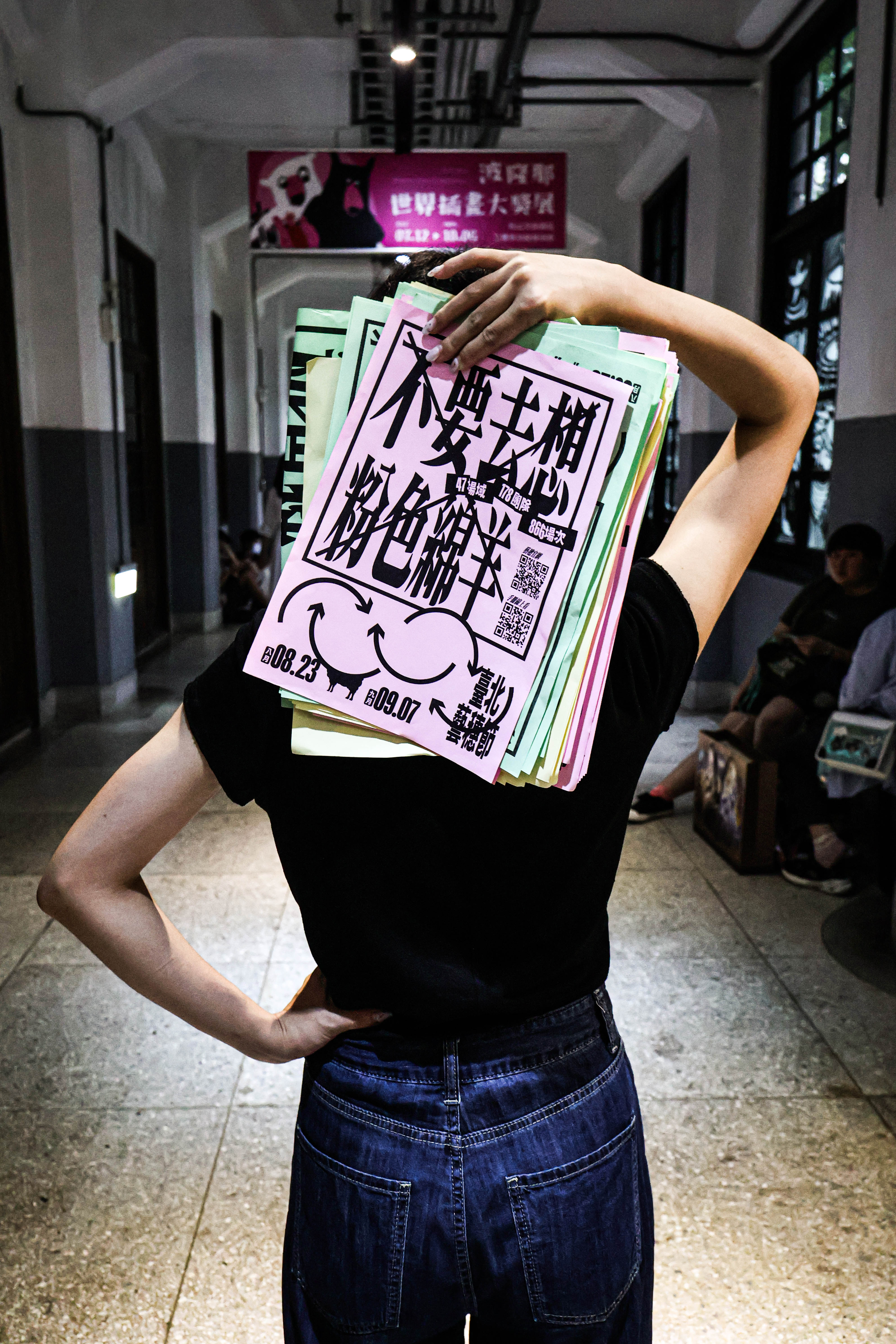

2025藝穗開幕活動「直擊!綿羊現身」主持人馬雅

2025藝穗宣告記者會彩排工作照with主持人呂名堯

劇場,如此原始而單純——起源於那個時代,當第一個人想與另一個個體產生連結。想要展示,想要分享,有東西從我這裡傳到你那裡,中間的行為,就那麼簡單。

其實,「行銷」也是如此。行銷與做戲,兩者的本質,或許沒有那麼的相差甚遠。

很多時候,我們把行銷看得過於「技術性」:怎麼操作演算法、怎麼蹭熱度、怎麼讓人點進來。這些當然重要,但我們更容易忽略——行銷,本質上就是一種傳遞的行為:我這裡有東西想給你,你有空嗎?你想看嗎?你有興趣聽聽嗎?

而這樣的提問,也許正是促成臺北藝穗節最重要的動力之一。

流量難追,先找到對的觀眾告白:好想讓你看到這齣戲!

每年到了這個時候,我們會接到不少來自報名團隊的提問:我們應該怎麼宣傳自己?怎麼經營社群?怎麼突破自己的可見度困境?如果沒有流量,還算有「被看見」嗎?

沒進演算法的眼裡,就彷彿它沒發生過,這種「沒被看見」的挫折,是普遍存在的焦慮。而我們想說的是,請不要因此放棄。

我們給團隊的第一個建議其實非常簡單:站穩腳步,先想清楚你想對誰說話。

不是「怎麼讓所有人都來看」,而是「誰最應該來看」。社群媒體不是成績單,也不是神燈精靈,它本來就是你話語的載體,是一份可供查閱的履歷表。不指望它一定會瞬間爆紅,但當有人對你產生初步興趣、想認識你,願意多滑幾頁的時候,這裡就是關鍵據點。

換句話說,你不用操心經營話題,想像你是在經營「給未來的觀眾的答案」。因此,請費心於:在宣傳上拋出好的提問、引起好奇,讓觀眾可以來你的版面上對答案。

「不尷尬」的社群媒體,順應風格就是你的武器

有的創作團隊會很誠實地說:我們在猶豫是否經營IG,怕看起來很尷尬,怕別人以為我們是很想紅但又失敗。

這點我們完全理解。尤其在劇場創作中,藝術性與公共性本來就拉扯著。更何況,這個社群世界對於「出名」的樣貌,長期被娛樂產業與搞笑短影音定調成一種很吵鬧、明亮又衝撞的風格。

如果你的作品是灰的、靜的、傷感的,怎麼辦?

我們想說:就照你原本的樣子做,沒問題。

如果你喜歡幽暗,就做幽暗的社群內容。你可以冷冷地講話,可以只說三句話,也可以只放一張圖。不必假扮成不屬於你們作品的樣子,順應你的風格,是最強的武器。

試試看,想像要讓你周遭對於同個話題可能有興趣的人、你覺得看起來跟你們很像的人,都對你的作品感到好奇。為了他們而說話,讓想聽的人都來到臺北藝穗節,在一百多組團隊中要嶄露頭角很難,但記得這裡不是你的單人舞台,而是尋找知音的大型博覽會,請不要覺得孤單。

開幕活動遊走式(攝影|梁震邦)

「風格」不是演出來的,是本來就有的

那麼,怎麼找到你的團隊風格?

我們通常會請團隊回頭想一個最簡單的問題:你為什麼想做這個作品?

能報上藝穗節的人,從劇本發想到搶場地、寫節目簡介、上傳演出資訊的過程中,早就經歷過一輪理性與感性的自我對話。你為什麼要這麼做?你最想被誰看見?你希望他們看到什麼?這些都是風格的線索。

那個「非做不可」的理由,就是你作品的行銷亮點,因為,只有你最知道這個作品值得被看見的原因。

一齣戲的行銷宣傳,就是觀眾走進你的演出前能看到的所有東西。你不需要把自己行銷得像演算法會喜歡的模樣,你只需要讓那個懂你的人,剛好在那個時間點,看見你留下的訊號。

行銷大補帖=大哉問?

我們知道,這些答案可能不夠帥,不夠像一個大補帖,但我們誠實地說,行銷從來沒有標準答案,我們也還在試。

臺北藝穗節是一個活著的場域,每一年都有新的團隊、新的觀眾、新的問題與可能。

今年178個節目,就代表有178種發聲的方法。你不用變成別人,但你可以利用這個空間,去試一種你平常不敢試的方式,並且第一次的發出呼喊。我們知道這不容易,但這也正是藝穗的魅力。而行銷,只是想讓這個魅力有機會被更多人捕捉到。

無論如何,臺北藝穗節,已經開始了。請不要害怕,用力地發聲。

我們是誰?

元熙藝術有限公司,本次開啟一對一行銷諮詢計畫,與十餘組臺北藝穗節參演團隊對話,原本只是想切身解決行銷的疑難雜症,但也更加認識藝穗節作為一個戲劇行銷實驗場的可能。