跨海而來的戲夢人:臺北藝穗節的香港身影

八月的臺北化身為一座巨大的舞台,海風推送著聲音,讓另一座城市的故事,在這裡找到了出口。燈光尚未亮起,香港團隊的身影已悄悄進場。

今年共有五個以上的香港團隊登上臺北藝穗節,有人是歷練深厚的劇場老將,也有人是初試啼聲的新生代。他們帶來作品,更攜來各自的生命軌跡。共同創作、線上排練、尋找在地觀眾——這樣的生活,佔據了他們整個夏天。

現在,就讓我們靠近,聽聽他們如何踏入 2025 年的臺北藝穗節,與這座城市交織出新的故事。

「去年我們受到朋友邀請來看臺北藝穗節,發現這裡有好多特色空間能運用,非常吸引人!」

糊塗戲班的陳文剛與魏綺珊回想,第一次踏進藝穗節,像是打開了一道全新的劇場視野。

在香港,演出多半侷限於正規劇院;但在臺北,他們看見戲可以發生在古蹟裡,也能與街角小店並肩合作。這種場域轉換,對長年浸淫劇場的他們來說,是一種震撼。看了幾場戲、感受了節慶氛圍,他們暗暗許下心願:隔年一定要親自加入其中。

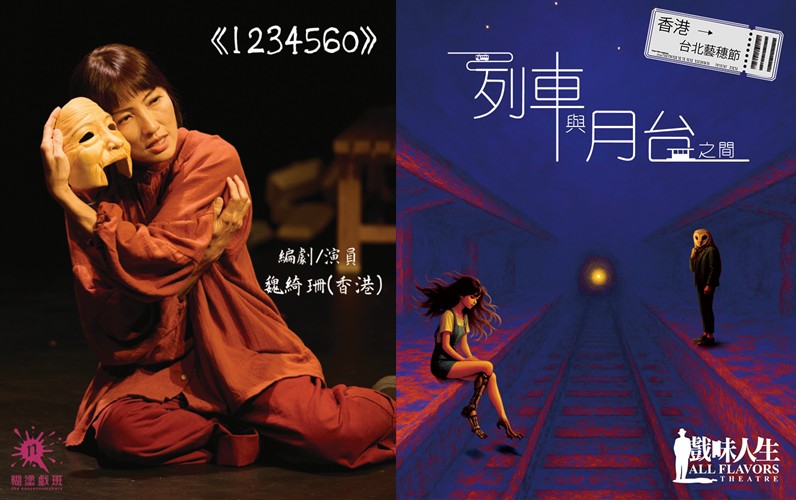

糊塗戲班《1234560》於2025臺北藝穗節記者會演出畫面(攝影|梁震邦)

臺灣與香港的外觀近似:天氣相仿、沒有時差、文字共通,飲食口味也幾乎相疊。然而,彼此之間卻始終隔著一層微妙的陌生感。

糊塗戲班成立於1990年,至今累積超過一百部舞台作品,曾憑《惡童日記》奪下「香港舞台劇獎」,監製的《笑の大学》也獲選為「全年十大最受歡迎製作」。今年,他們帶著兩齣作品來到臺北藝穗節:魏綺珊的獨角戲《1234560》,一人分飾三角,演繹孫女回望婆婆記憶的溫柔片段;以及以「戲味人生」為名的《列車與月台之間》,由陳文剛執導,以四篇月台短劇描摹聚散瞬間。

無論是《1234560》,還是《列車與月台之間》,都滲進他們的生活印記與香港的日常觀察,也讓觀眾得以對照臺灣與香港之間細膩的異同。

儘管創作經驗豐富,綺珊與文剛坦言,這次在藝穗的最大挑戰,是如何重新摸索與在地觀眾對話的方式,一切彷彿重返起點。「宣傳幾乎靠朋友口耳相傳,但我們仍想更主動地開啟對話。」陳文剛說。魏綺珊笑著補充,小型演出像是青春時期的回歸——在專業劇團之前,那些純粹的小規模創作。「如果觀眾能再靠近一點,就是最好的第一步。」

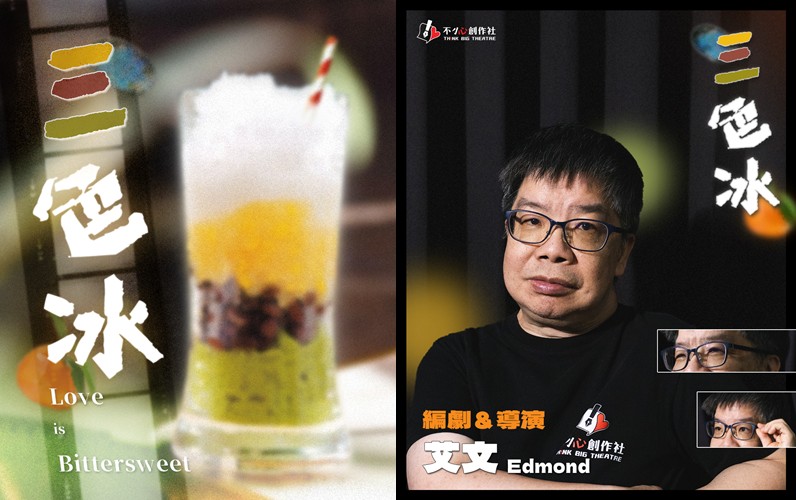

同樣要從零開始的,還有「不小心創作社」的創辦人艾文。但對他而言,這份「重新」恰恰成為創作熱血的泉源。

艾文是編劇,在香港筆耕十八年。如今移居臺灣已是第二年,正好也是他創作劇本的第二十個年頭。早在移民之前,他就是臺灣的旅遊常客,一年兩三次必訪,其中不乏藝穗節的觀演經驗。2019年,他身體出現狀況,香港社會運動與疫情的陰影也接踵而至。「情況困難,但我不想放棄創作。」於是,他選擇來到語言熟悉的臺灣,將這裡視為最適合創作的場域。

「臺灣有著文青的氣味。」艾文笑說。他旅行時便感受到這座島嶼的純樸與自在,最吸引他的,是隨處可遇的文化與藝術——在咖啡廳裡翻開一本書,也能感覺呼吸不同。對他而言,編劇是一生的志業;而在香港,「不能隨便創作了」這句話,背後承載的重量,遠比表面更深沉。

談到「不能隨便創作」,來自香港的專業演員與編導路懿也深有同感。

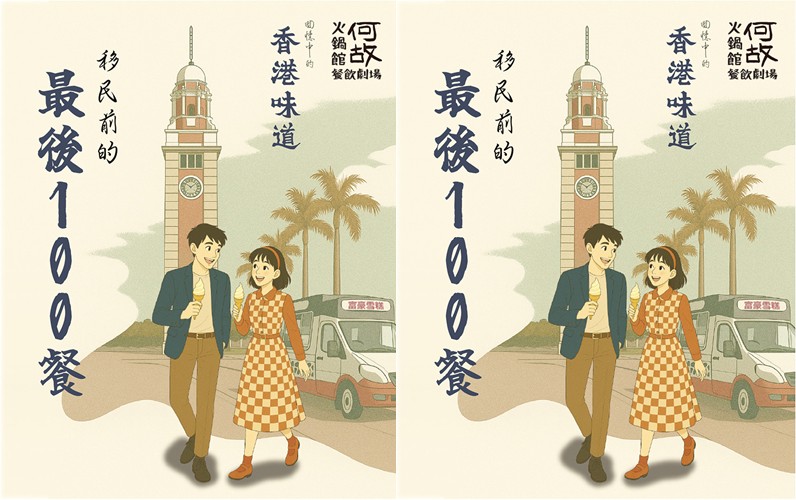

路懿這次來臺,加入臺北藝穗節的行列,參演《移民前的最後一百餐》,並擔任此戲的聯合編導。這個作品源於香港飲食作家何故編寫的飲食文學,並與位於臺北的港式精緻餐廳「JUNTO.同」合作。透過一道道香港菜,串連記憶與離散,這場高價位的劇場全餐,除了是味覺饗宴,更潛藏一條探索移民思念的幽微路徑。

說到香港劇場的處境,他憶起一則「鬼故事」:大約五年前,他導演的一齣戲,在進場前夕被通知停演——只因演出日跨越 7 月 1 日(香港特別行政區成立紀念日),劇院重審劇本後,便直接取消,沒有任何轉圜。

近年來,香港劇場題材逐漸收窄,只剩兒童教育與愛情娛樂類型得以公開上演;移民、歷史、社會等議題,反而成了禁區。官方口號是「說好香港故事」,但真實的香港故事卻在此間失去了出口。

路懿早已聽過臺北藝穗節,知道這裡的戲劇生態多元而開放,對許多人而言,它像是一個讓作品安全著陸的港口。在香港無法演出的劇本,紛紛被港人帶往亞洲、歐洲,或許也是如此,近年參與臺北藝穗節的香港團隊,正逐漸增多。

支撐這些香港團隊製作的背後,還有一位關鍵角色——巫凱宜。在本屆藝穗節裡,她同時身兼三齣戲的行政、行銷與演員。初到臺灣時,她深刻感受到文化差異的衝擊(例如「搞」這個字,在臺灣語境裡聽來帶有負面意味),於是必須重新摸索生活方式。對她而言,參與劇場正是一種銜接日常的途徑:一場演出,就能讓陌生人自然相遇。

演員巫凱宜,2024臺北藝穗節《天上嘢2.0》(臺北演出版本)劇照,攝影|Grace Lin

這樣的「銜接」也隱藏在不小心創作社的作品《三色冰》之中。這是艾文在 2007 年完成的第二個劇本,借用香港與東南亞街頭常見的冰品,隱喻家庭三代終將被攪和在一起的難解羈絆。

艾文相信,雖然故事背景是純正的香港,但家庭議題在臺灣同樣能引發共鳴。他特別找來港台演員合排,讓劇本中同時並置粵語與中文,並於藝穗節進行讀劇,收集觀眾意見,等待時機再做正式演出。

熟悉與陌生、粵語與中文、各種成分交錯雜陳,正如這群香港創作者在藝穗盛夏裡調製的一碗三色冰,成為藝穗盛夏最濃郁的滋味。

不小心創作社《三色冰》排練側拍

在臺灣劇場界深耕,一直是艾文的目標。但如何真正搭起香港作品與臺灣觀眾之間的橋樑,他仍在摸索,並願意投入更多時間與步驟,讓彼此逐漸熟悉。

不小心創作社時常舉辦創作分享會,邀請香港漫畫師、歌舞劇創作者來臺交流。在籌備藝穗節的過程中,他分享一件令他印象深刻的事件——由於規定主辦團體需有至少一位具臺灣國籍,初次參節的「半點不由魂」年輕香港團隊因此受阻。艾文說,當他收到官方聯繫,希望由不小心創作社協助擔任他們的主辦單位,真是又驚又喜。這讓他切實感受到自己能夠成為橋樑,為需要的人撐出一個舞台。

演員路懿、巫凱宜出演2024臺北藝穗節《床戲・藏氣》劇照(攝影|蔡耀徵)

戲味人生《列車與月台之間》演員分佈臺、港兩地,前期需用線上進行排練

讓香港文化被看見、讓創作得以延續——這是他們共同的夢想。

來臺灣做戲、重新適應、尋找觀眾⋯⋯過程都不輕鬆。但當他們談起排練與創作時,眼神裡依舊閃著熊熊火光。彷彿在這兩個月,他們只想把最璀璨的一面獻給觀眾。

他們已經用勇氣跨出第一步,而接下來,還要在臺北藝穗節裡試出更多可能。

走進劇場,你會看見這些誠心做戲的人,也會聽見來自另一座城市的回聲。