開館時間

:::

2025/10/19

抗拒才真的會毀了我們——狂徒《崩世光景》指向團結與愛的種種可能

文/pupulin

2020年狂徒 ((LA)HORDE) 接下馬賽國立芭蕾舞團藝術總監位置,彼時他們將舞團品牌再造工作奉為重點目標之一,隨之招募大批新舞者,著力平衡既有舞團內資深舞者關係,同時串聯外部藝術家合作創意。野心勃勃、有話想說的姿態,映現於當時發展作品《崩世光景》(Room With A View)——揭示人類集體揮之不去的挫敗與焦慮,僅是生存的附帶?抑或末日將臨的前兆?

一個人蠻幹,不如眾人一起肉搏

差異本來令人快樂,直到世界逐漸失控,衝突分秒在發生,崩壞可能也有一天,但有沒有可能再試一試?狂徒之前,瑪琳.布魯蒂 (Marine Brutti)、喬納森.德布爾 (Jonathan Debrouwer) 與亞瑟.哈瑞爾 (Arthur Harel) 各自突破,2013年後,三人集結,融合舞蹈、視覺藝術、造型和影像創作專業,高度互補,揚棄階級。

也因為相信藝術,視顛覆體制為一條路徑,「一開始我們三人對於成為馬賽國立芭蕾舞團藝術的總監一職並沒有明確渴望,但當時我們共同持有的具體信念是,我們相信公眾藝術這件事情,意味著我們認為所有人都可以觸及、親近藝術。當時我們去申請藝術總監一職,其實是希望將我們的藝術理念有機會被政策的制定者聽到,如果順利進入機構或體制,就有可能吸引到更多年輕人加入。」

不怕混亂、畏懼僵化,狂徒渴望更多面容、聲音和姿態的展現,那是十幾年前三人在酷兒場域相遇時,就奠定的信仰。《崩世光景》演出舞者來自世界各地,超過16個國家,「我們就像是一個小小地球村」,而《崩世光景》的能量,也從此得到轉化,「我們會共同經歷了崩壞和重建,在這之中,每個人(地域)都可以自由地表達自己的意見。」

而《崩世光景》若沒有法國電子音樂製作人霍恩 (Rone),再多的憤怒與才華,也無法成立。

狂徒和霍恩的工作方式非常流動有機,彼時,霍恩頻繁穿梭於排練場、錄音室以及狂徒的辦公室。任何彼此聊天、討論時迸現的隻字片語都是火花,範圍涵蓋書籍、音樂、照片或是一場展覽,「一開始霍恩創作的音樂非常強烈、有一種窒息感,其中夾藏非常多的聲響、節奏,旋律性也強,然而我們必須在表演和音樂創作得出平衡。霍恩無庸置疑是天才,隨著討論越趨深入,他讓音樂化繁為簡,讓渡出更多空間給燈光設計以及舞蹈。」

沒有語言,力道卻更大

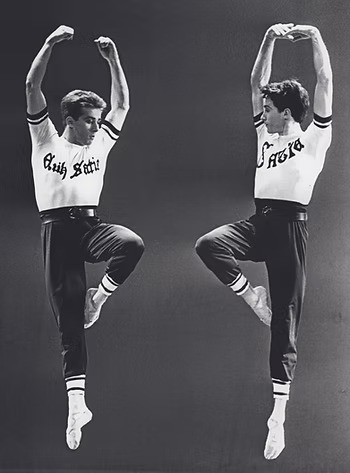

實際上除了音樂,狂徒也相當在意舞者的服裝,曾與Maison Margiela和Diesel創意總監Glenn Martens、Courrèges創意總監Nicolas Di Felice,以及Burberry創意團隊,同時是電影導演的Megaforce合作。「在我們的工作當中,服裝是很重要的事情,因為它能夠展現出身分、性格,並且會影響到一個表演的故事性、敘事性。如果回顧過去半世紀馬賽國立芭蕾舞團的歷史,就已經有著和許多厲害的服裝設計師合作的例子,例如伊夫·聖羅蘭 (Yves Saint Laurent) 與吉安尼·凡賽斯 (Gianni Versace)。其實藝術界、舞蹈界一直以來都和時尚界的關係很密切。況且,還有誰能比舞者更能展現服裝與時尚的魅力呢?」