臺北戲劇獎_得獎人物講座系列 |帶領音符飛的方向:音樂劇的眉角

帶領音符飛的方向:音樂劇的眉角

講座側記|李京樺

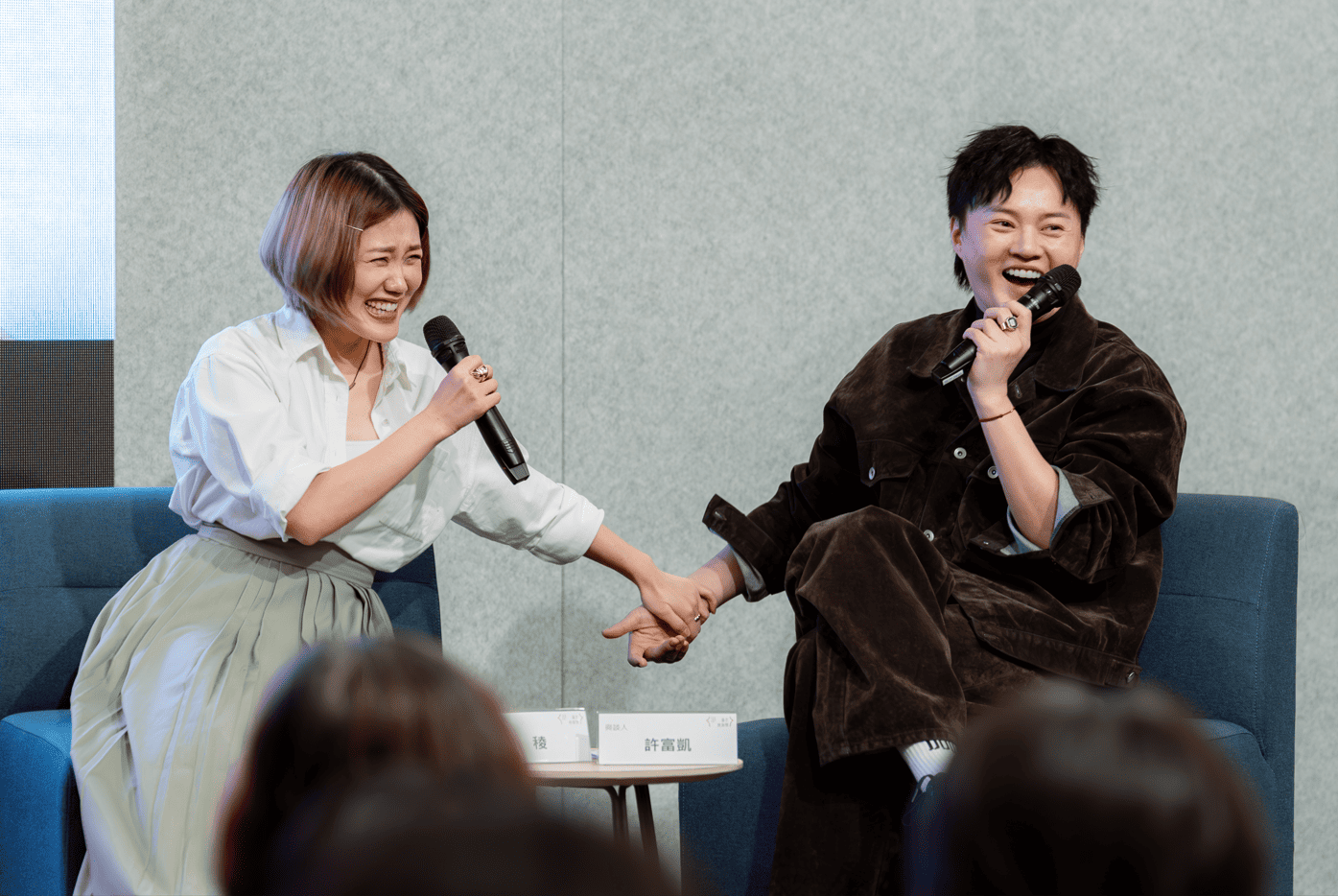

主持人張仰瑄介紹與談人:第一屆臺北戲劇獎最佳音樂劇男演員許富凱,以及最佳音樂劇女演員張稜。兩位同為首屆得主,卻來自截然不同的表演體系,這樣的並置,也成為講座一開始即被標示出的條件。

講座題目「音樂劇的眉角」,並未指向單一技法或成功經驗,而是試圖回到表演工作中那些反覆出現、卻難以被清楚命名的判斷時刻。「眉角」指的是經驗中的關鍵細節,是在長時間實作與修正中逐漸形成的感覺與選擇,往往只能透過回溯與對話被辨識。

許富凱與張稜同為音樂劇獎項得主,但成長背景與訓練路徑並不重疊。一位長期以歌唱為核心,熟悉聲音如何承載情感與敘事;一位出身於戲劇訓練,習於透過身體、節奏與角色關係建構舞台。主持人張仰瑄指出,臺灣音樂劇的發展並非一條線性道路,而是在近年才逐漸被更廣泛的觀眾與資源看見。也正是在這樣的時刻,讓不同背景的創作者並列發聲,並非為了建立典範,而是為了回到一個更具體的問題:當音樂、戲劇與表演被放置在同一個舞台上,創作者實際面對的,是哪些無法被簡化的選擇。

還懵懵懂懂不知道在幹嘛時,就被推上台了

在談及音樂劇之前,張稜選擇先回到「站上舞台」這件事本身。她並未以音樂劇作為起點,而是將時間拉回童年——那個尚未能為人生做出選擇的階段。「我不是科班的啦!」她指出與舞台最早、也最深的連結,其實來自京劇。父母因京劇結識,在她仍年幼、對表演尚未形成清楚意識時,母親便帶著她學戲。「在我還懵懵懂懂,不知道在幹嘛的時候,就被推上台了。」

學京劇對她而言,與其說是志向,更接近一種家庭結構中的安排;然而,長期訓練仍在她身體裡留下深刻痕跡。唱腔、共鳴、節奏與動作的要求,使她很早便習慣聲音與身體之間的協調。這些能力在後來的學校生活中自然浮現,也成為她進入國立臺北藝術大學戲劇系的重要基礎。她特別提到,當時戲劇系的訓練核心仍以舞台劇為主,音樂劇並非主要方向。

「唱歌」是需要被管理的專業技術,而非單純的表演衝動

真正與音樂劇產生直接交集,是在大學畢業製作期間。張稜回憶,當時學校製作了一齣將歌劇改編為音樂劇形式的《費加洛婚禮》,也是她「人生第一次演音樂劇。」她並未將這段經驗視為順利的轉換,而是坦言自己「那時候其實不知道怎麼唱歌。」儘管具備聲音條件與舞台經驗,但她對音樂劇唱法的理解仍相當有限,缺乏系統訓練之下,演出中採用了錯誤的發聲方式,使聲帶承受過度壓力。連續多場高強度演出後,她的聲帶出現問題,「那時候是聲帶長軟繭。」

真正意識到「音樂劇唱歌」,並非只是「會唱歌」或「會演戲」即可支撐的形式。必須同時承載角色狀態、動作節奏與情緒推進。加上連續演出、體力消耗與身體狀況的不穩定,使得唱歌這件事不再單純。「你不是只是唱歌而已,你要面對很多臨時狀況,包括你自己的身體。」

演出當時為了保護嗓子,她幾乎不再說話,也因此被同學誤解為冷漠或難以親近。「他們都不知道我其實心裡很慌。」除了生理不適,心理壓力同樣沉重,她提到,那段時間甚至需要依靠安眠藥才能入睡。這次經驗,成為她日後面對音樂劇時無法忽略的關鍵節點。她並未將其簡化為挫折,而是視為一個迫使自己重新理解聲音與身體關係的轉折。

對她而言,音樂劇唱歌是一項高度技術性的工作,聲音必須同時承載角色狀態、動作節奏與情緒推進,無法獨立存在。也正是在那之後,她開始將唱歌視為需要被管理的專業技術,而非單純的表演衝動。

我們其實都是爸媽夢想的延伸

與張稜回溯至童年的戲曲訓練不同,許富凱談及舞台的起點時,並未先從表演談起,而是從聽覺經驗開始。他形容自己「打從在媽媽肚子裡的時候,就一直在聽歌」,這樣的聲音記憶並非來自課堂或舞台,而是日常生活的場景。家中經營美髮事業,母親在髮廊工作時,常將年幼的他放在一旁的搖籃裡;父親則反覆播放豬哥亮的餐廳秀錄影帶,構成他最早的音樂經驗。「很多人問我為什麼會知道那麼多老歌,其實都是從那些錄影帶聽來的。」

真正第一次站上舞台,是在小學三年級的一場婚禮上,被臨時拱上台唱歌。「那是我第一次上台。」唱完後,有人對父親說:「你兒子是不是會唱歌?怎麼不讓他去學?」這句話,成為他開始接受歌唱訓練的起點。回顧學唱歌的過程,許富凱清楚指出,推動這條路的並非自己,而是父親的安排。比賽、練習與師承在他尚未具備完整選擇能力時便已展開,「我們其實都是爸媽夢想的延伸」道出了家庭結構在其中所扮演的角色。

當能夠理解並選擇時,唱歌才重新變得可被承受、享受

與張稜不同的是,許富凱很早就意識到聲音/帶作為「工具」需要被保護。他特別提到青春期的變聲階段。當聲音開始改變時,父母選擇讓他「完全停止唱歌」。從國中到高中,他幾乎不再練唱,而是等待聲音穩定下來。「那時候我每天只是試試看,我的聲音變到哪裡了。」這段時間,對一個習慣唱歌的人而言並不輕鬆,但他後來回看,認為這是一個重要的決定。

變聲期結束後,他必須重新學習如何使用聲音。共鳴的位置改變,音域與力道都需要重新調整。這段「打掉重練」的經驗,使他養成了一種對身體狀況高度自覺的工作習慣。在講座中,他也坦言,當唱歌逐漸成為一項「每天必須執行的工作」時,快樂並非理所當然。「小時候其實不快樂。」每天被要求練唱數小時,對當時的他而言是一種負擔。直到成年後,當他能夠理解工作節奏、選擇合作方式,唱歌這件事才重新變得可被承受,甚至可被享受。聲音不是靈感的自然流露,而是一項需要長期維護、調整與自我節制的工具。也正是這樣的態度,使他後來能夠將歌手的經驗,轉譯進另一種對身體要求更高、節奏更複雜的表演形式之中。

音樂劇是完全陌生的表演系統

相較於張稜循著既有訓練路徑逐步進入音樂劇,許富凱的起點則帶有明顯的偶然性。他回憶第一次接到音樂劇邀約時,直覺反應便是拒絕。「我第一時間就說我不要。」原因很直接——他沒有演戲經驗,也不認為自己已準備好進入一個完全陌生的表演系統。

真正促使他改變想法的,並非對音樂劇的理解,而是身邊工作夥伴的推動。對方僅建議他「先去跟劇團聊聊」,既未承諾結果,也未預設角色。正是在這樣半推半就的狀態下,他走進了人生第一個音樂劇排練場。初入排練現場,他形容自己「什麼都不懂」:不熟悉排練流程,也不認識其他音樂劇演員,唯一確定的,是自己能把歌唱好。這樣的單一優勢,使他在初期得以暫時站穩位置。排練團隊理解他的背景,也刻意給予彈性空間,「你先演,我們再來調」,讓他得以從聲音出發,逐步理解戲劇運作。

然而,這樣的進入並不代表毫無壓力。他特別提到,音樂劇演出多半沒有麥克風,聲音必須直接投射到整個空間;在這樣的條件下,聲音與身體無法分離處理,任何動作、站位與心理狀態,都會影響聲音的穩定。對他而言,第一次進入音樂劇並非跨界成功,而是一段重新校準既有專業的過程。

如何在音樂劇中理解「演戲」,許富凱談《五木大学》

談到得獎作品《五木大学-夜の女王櫻子媽媽》(改編自許富凱的專輯《五木大学》,以下簡稱《五木》),許富凱並未先談角色的完成度,而是回到一個更根本的問題——他如何在音樂劇中理解「演戲」這件事。進入《五木》之前,他對戲劇的想像仍停留在「把情緒演出來」的層次。「我那時候其實很害怕,因為我不知道怎麼演戲。」這樣的坦白並非謙辭,而是清楚指出他所面對的現實:聲音與歌唱可以依循既有經驗處理,但角色關係與戲劇結構,卻是全然陌生的領域。

排練初期,他形容自己經常處在一種「抓不到重點」的狀態。當導演與演員討論角色動機、情境關係與行動節奏時,他往往需要花更多時間理解與消化。「有時候他們在講的東西,我其實聽不太懂。」音樂劇中的歌唱並非獨立的聲音展演,而是角色行動的一部分。「如果這個角色現在很累,你唱得太漂亮,觀眾其實會出戲。」於是,他開始重新調整聲音的使用方式,讓技巧服從於角色狀態,在某些段落刻意保留粗糙感,甚至允許聲音「不完整」。「你要把你最擅長的東西拿掉一點點。」回顧《五木》的經驗,他並未將得獎視為終點,而是視為自己第一次真正理解音樂劇工作方式的契機。

音樂劇的情緒並非一次釋放,而是精準控量

相較於許富凱在《五木》中學習「減法」,張稜在《親愛的彼得先生》的經驗,則是一段必須長時間承受、卻又不能過度消耗的表演狀態。她直言,這齣作品幾乎沒有讓表演者喘息的空間,節奏密集、情緒線長時間維持在高張位置,對身體與心理都是持續性的負荷。

在講座中,她多次提到「節制」的重要性。對她而言,音樂劇的情緒並非一次性釋放,而是一段需要被精準分配的能量流程。「你今天如果在前面用太多,後面一定會出問題。」這樣的判斷,來自反覆演出後對身體回饋的觀察。唱歌、說話與動作都涉及消耗,若過度追求情緒的完整呈現,反而可能影響整體品質,甚至造成傷害。她也重新思考「情緒真實」與「表演穩定」的關係——不是每一場都要達到相同強度,而是讓狀態能夠成立、並被重複。

回顧《親愛的彼得先生》的創作經驗,她形容那是一段讓自己「更認識身體極限」的歷程。音樂劇不再只是角色或聲音的展現,而是一個需要長時間維持專注與自我調節的工作現場。在這樣的現場裡,表演者面對的,不只是角色的情緒,而是如何在一次又一次演出中,讓身體與聲音持續可用。

失誤與讓渡

當主持人將話題再次拉回講座題目「音樂劇的眉角」時,兩位講者的回應都沒有直接給出答案。相反地,他們各自從實際工作經驗出發,描述那些「當下必須做出選擇,卻無法事先預演」的瞬間。

許富凱先談到的是「失誤」。他指出,在音樂劇演出中,失誤並不罕見,真正困難的是如何在失誤發生後,讓演出繼續成立。「你不可能每一場都一模一樣。」當某一段唱得不如預期時,表演者無法停下來修正,只能在下一個節點重新調整狀態。這種調整,並不是技術上的補救,而是一種對整體節奏的判斷。「你要知道現在還剩多少力氣,後面還要走多遠。」對他而言,「眉角」並不是把每一個細節做到最好,而是知道在什麼時候必須保留。

張稜則從另一個角度回應這個問題。她談到,在長時間演出的結構中,表演者必須清楚辨識哪些地方是「可以讓出來的」,哪些地方則不能退讓。「不是每一場都要給到最滿。」她指出若將每一場演出都視為情緒極值的展現,身體很快就會無法承受。這樣的判斷無法透過排練完全學會,而是來自於一次次演出後,對自身狀態的累積理解。

如何在高度重複的演出結構中,持續做出當下有效的判斷

在兩人的對話中,「眉角」逐漸浮現為一種介於技術與經驗之間的能力,並非理論,也非直覺,而是長時間站在舞台上,對自身與現場建立起的信任關係。回顧整場講座,他們不斷回到一個更基礎的問題:如何在高度重複的演出結構中,持續做出當下有效的判斷。音樂劇並非單一專業的疊加,而是一種需要長時間協調身體、聲音與現場條件的工作形式。在這樣的現場裡,技巧並非終點,而只是判斷得以成立的前提。這樣的經驗無法被複製,卻能被理解;也正因如此,「演出」只能在現場被聽見。