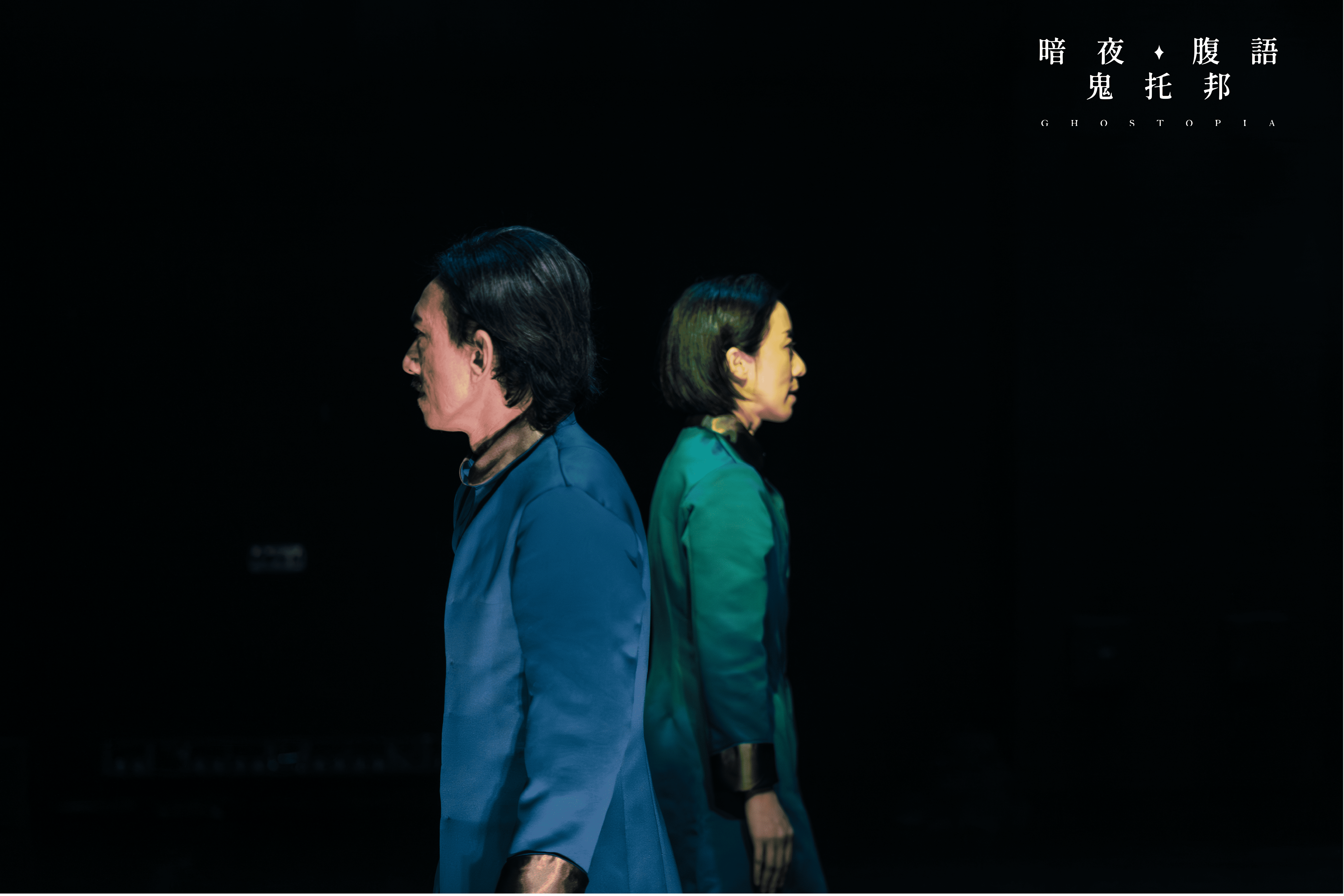

鬼故事作為「活著」的終極展現-《暗夜.腹語.鬼托邦》

撰文/白斐嵐

相較西方的鬼,無論是通俗文化常見的吸血鬼、喪屍或惡靈,東方的鬼似乎更有「人情味」。在脫離肉身之後,「鬼」如同靈魂般作為人類意志、情感、記憶之延續;若有機會「附身」他人,也非刻意危害,而是為了實現在生時未竟心願。從這角度來看,「鬼」甚至是「生命力」的終極展現。

窮劇場讓人回味無窮的《暗夜.腹語.鬼托邦》,正是這樣一個鬼故事──驅魔師還沒來得及收服女鬼,倒先被女鬼的故事吸引入神。女鬼先是說了個〈二鬼爭屍〉的故事:書生夜宿破廟,半夜卻有一鬼扛著屍體來到這裡,後面還跟著另一鬼。兩鬼爭論「是我扛來的」「是我發現這具屍身的」,索性要書生評評理,卻又不服氣地將書生四肢、頭顱拆解,再用屍身補換。兩鬼走後,徒留書生納悶這個換了身體的「我」,究竟是誰?

〈二鬼爭屍〉看似本體論大哉問(究竟定義我們的,是身體還是靈魂?),然而女鬼卻藉由這段引子,帶著驅魔師與觀眾穿越時空,回到1950年代馬來亞。至此,錯置、互換的屍身與書生,成為某種殖民歷史隱喻:在這塊土地,有自中國移居數個世代的華人、效忠殖民帝國的英國軍官、游擊馬共,還有二戰結束後的政治與族群紛擾。當然,沉重的大時代更少不了參雜陰謀與背叛、置生死為度外的浪漫愛情點綴──而這一切,都指向一連串的核心問題「我是誰」、「誰是我」,以及「我想成為誰,我又如何成為我自己」。

這不是窮劇場第一次用帶點瘋狂的黑色幽默,處理馬來西亞複雜的前世今生。來自馬來西亞的劇場創作者高俊耀,早在2011年便以自己編導演的《死亡紀事》,藉新聞事件一名馬華穆斯林死後引發遺體歸屬權爭議,自奔喪子孫與馬來西亞宗教管理局之間衝突,刻劃馬來西亞「死了都成難題」的認同困境。劇中高俊耀與另名演員,穿梭華語、馬來語、廣東話、福建語、印度語等多語之間,以簡單卻又奇幻的荒謬敘事,涉入華人喪禮禮俗與馬來政權宗教管理的繁文縟節,笑鬧間卻激起跨越文化背景的深刻理解。

馬來半島自古以來,便是印度教、佛教與伊斯蘭教文明交會之地,自15世紀(明代)鄭和下西洋,也與中國東南沿岸華人有密切往來。19世紀,英國力退歐洲列強,取得殖民霸權,成立英屬馬來亞。二戰期間,日軍短暫佔領此地。戰後更在反殖民主義、民族主義與共產主義多方牽制下,凸顯馬來半島之於種族、宗教與政治的複雜權力結構與認同難題。三言兩語難以講得清的歷史糾葛,便成為窮劇場如《死亡紀事》與《暗夜.腹語.鬼托邦》之創作基底──前者有子孫與宗教管理局爭屍,後者則以「兩鬼爭屍」寓言,點出這般「難以歸屬」甚至「多重背叛」的狀態。

正如身分、姓名並不真正能定義我們,屍身與書生傻傻難辨,台上演員也不被角色侷限。這或許正是「鬼故事」帶來的最大自由:演員「附身」於不同角色(或可說是不同角色附身演員),一會是驅魔師與女鬼,後又在馬共遊擊兵、新村女子與英國軍官之間互換身分。儘管忽男忽女,時空跳接,敘事卻不顯混亂,而藉由語言/口音精心設計、精準執行的錯置、對位與混用,帶著觀眾穿梭屍間、古廟、廢棄大樓與大馬新村;自愛情憧憬(「成為另一個人」)到革命信仰(「建造更好的社會」)的美好想像,卻在暗語、情話與密報的三位一體之間瓦解失效。

撇開聲光特效,大概也沒有比劇場更適合說「鬼故事」的地方。窮劇場秉持「少即是多」的貧窮心法,幾個平台搭起的簡單舞台,加上一根有模有樣的長竹竿,讓鄭尹真與高俊耀兩位演員召喚無窮想像。這樣的故事,只可能在劇場述說與重現。畢竟,鬼故事不僅只關乎附身(扮演)、降靈(在場)與形變(劇場轉化),更是對於「活著」(live)的渴望──那些曾經依附於肉體的記憶與情感,小至個人層面大至國族歷史,依然堅持不想被遺忘。

鬼為何成為鬼?因為她的故事還沒說完,而我們也與驅魔師一起成為「鬼故事」的見證人。

照片提供:窮劇場 攝影:康志豪