開館時間

:::

新聞媒體

2024.02.292024劇場技術展「AI之後」 3/1-3/3北藝中心登場「超級大劇院」首次對外開放 展現未來劇場的科技魅力 未來的劇場設備,是更小、更輕、更自動。臺北表演藝術中心,開春第一個活動推出第二屆劇場技術展「AI之後」,強調科技服務人文的劇場技術發展。 這項台灣首創,專注劇場科技的最新設備展,今年有超過35家專業廠商參展,近40項的技術首度在台曝光,每一展位都有新器材供民眾體驗。展覽為免費參觀,時間為3月1日12:00至18:00,3月2、3日10:00至18:00,地點在臺北表演藝術中心(捷運劍潭站3號出口)。 亞洲最大的劇場----臺北表演藝術中心的「超級大劇院」也將首次啟用,全長90米的舞台,在設計師與設備廠商攜手打造下,成為名符其實聲光特效秀場,民眾可以站在舞台上體驗追蹤聚光燈,專業人士更可獲得新知並測試新器材。 開幕式上,多家文化機構代表及學界人士出席,包括來自臺北市藝文推廣處、國家表演藝術中心、臺灣戲曲中心、國立國父紀念館、臺中港區藝術中心、國立臺灣藝術教育館等,以及國立臺灣大學、國立臺北藝術大學、實踐大學的老師。台灣技術劇場協會與中華演藝設備與數位通訊技術協會等組織也共襄盛舉,展現對劇場技術的高度重視。 開幕秀結合了先進的「3D空間自動即時跟隨系統」,展現了光線追蹤及3D空間聲音與影像的動態變化,為觀眾提供了一場視聽盛宴。此技術不僅使光線能夠隨著表演者移動而自動調整,還實現了舞台環境3D座標空間的自動測距;舞者均是來自台北城市科技大學的學生。 參展廠商均興奮表示,這次劇場技術展「AI之後」的辦理,規模與內容都展現了台灣技術劇場的實力不容小覷,不但與國際同步,更擁有在地的發展潛力。他們也希望北藝中心可以定期號召舉辦這樣的活動,以提升台灣現場演出的技術,讓民眾獲得更多更新的觀賞體驗。自動控制與自動跟隨成為新寵兒 這次在北藝中心的第二屆劇場技術展「AI之後」,最讓人想一窺究竟的是自動控制與自動跟隨的技術運用。 傳統的追蹤燈(follow spot),由人工操作,偶有速度與位置偏離現象;這次展出的「Zactrack下一代自動跟隨系統」,使用超寬頻技術(UWB)的即時無線電追蹤,是即插即用的自動跟隨系統。演員一旦配戴上跟隨器,無須設定,燈具便立即自動感應追隨。 此項技術還搭配上自動測量的「網狀網路技術」,無需使用任何輔助工具,即可精確掌握舞台的空間細節,過去人工無法達到的角度,也能網羅。可說是使用定位系統的自動追蹤燈具。 攝影機也有自動追蹤功能。Datavideo PTC-305搭載先進的AI智能辨識追蹤功能,可以精確辨識並追蹤特定對象,實現攝影師運鏡的自然流暢效果。即使一次拍攝多人,使用者可以指定一個特定的人物進行自動追蹤,確保攝影機專注於設定的追蹤對象,避免其他不需要的物體或人物影響畫面。此類設備大量減少錄影席的設置空間,將錄影設備對觀眾的干擾降至最低。 在民眾最熟悉的音響部分,則展出「Meyer Spacemap Go系統」。這套系統透過整合多台Meyer Sound GALAXY音訊處理器,將舞台上演出的多軌音訊,即時分編成多組聲道,讓聆聽更豐富、更具現場感,是運算技術的人文運用,也等於將人聲推進另一個表現層次。專業工作坊探討技術與劇場的本質 除最新設備展示外,北藝中心特別規劃8場專業工作坊,邀請專業技師現場進行操作及教學,包括智慧舞台控制、燈光設計、音響技術、舞台搭建、影像編輯等專業項目,目前已有265位從業人員報名。 工作坊探討高度發展的AI人工智慧對於劇場技術的影響。其中「Al與人腦的角力」,將深入了解舞台控制與自動控制的現況與未來;「AI時代的數位媒體與資安防護應用」,則討論使用AI工具時,如何兼顧資訊安全。藝術劇場的創意嘉年華 北藝中心在展覽期間,不忘發揮創意,規劃了場館實境解謎遊戲「電波試煉」試玩版。觀眾將成為「創心人」,使用手機感應NFC貼紙進入遊戲,尋找散落於場館各處的心靈電波,解謎後預約正式遊戲上線的專屬通知。 另有文創商品快閃店「TPAC LOOP IN」,以「球、波、摺」進行設計,無人店面新型態,將提供民眾數位互動新體驗。更多臺北表演藝術中心2024劇場技術展「AI之後」相關資訊,請見北藝中心官網: https://tpac.org.taipei/Instagram:https://www.instagram.com/tpac_tw/臉書:https://www.facebook.com/TaipeiPerformingArtsCenter/Google請搜尋「臺北表演藝術中心 2024 劇場技術展」

2024.02.292024劇場技術展「AI之後」 3/1-3/3北藝中心登場「超級大劇院」首次對外開放 展現未來劇場的科技魅力 未來的劇場設備,是更小、更輕、更自動。臺北表演藝術中心,開春第一個活動推出第二屆劇場技術展「AI之後」,強調科技服務人文的劇場技術發展。 這項台灣首創,專注劇場科技的最新設備展,今年有超過35家專業廠商參展,近40項的技術首度在台曝光,每一展位都有新器材供民眾體驗。展覽為免費參觀,時間為3月1日12:00至18:00,3月2、3日10:00至18:00,地點在臺北表演藝術中心(捷運劍潭站3號出口)。 亞洲最大的劇場----臺北表演藝術中心的「超級大劇院」也將首次啟用,全長90米的舞台,在設計師與設備廠商攜手打造下,成為名符其實聲光特效秀場,民眾可以站在舞台上體驗追蹤聚光燈,專業人士更可獲得新知並測試新器材。 開幕式上,多家文化機構代表及學界人士出席,包括來自臺北市藝文推廣處、國家表演藝術中心、臺灣戲曲中心、國立國父紀念館、臺中港區藝術中心、國立臺灣藝術教育館等,以及國立臺灣大學、國立臺北藝術大學、實踐大學的老師。台灣技術劇場協會與中華演藝設備與數位通訊技術協會等組織也共襄盛舉,展現對劇場技術的高度重視。 開幕秀結合了先進的「3D空間自動即時跟隨系統」,展現了光線追蹤及3D空間聲音與影像的動態變化,為觀眾提供了一場視聽盛宴。此技術不僅使光線能夠隨著表演者移動而自動調整,還實現了舞台環境3D座標空間的自動測距;舞者均是來自台北城市科技大學的學生。 參展廠商均興奮表示,這次劇場技術展「AI之後」的辦理,規模與內容都展現了台灣技術劇場的實力不容小覷,不但與國際同步,更擁有在地的發展潛力。他們也希望北藝中心可以定期號召舉辦這樣的活動,以提升台灣現場演出的技術,讓民眾獲得更多更新的觀賞體驗。自動控制與自動跟隨成為新寵兒 這次在北藝中心的第二屆劇場技術展「AI之後」,最讓人想一窺究竟的是自動控制與自動跟隨的技術運用。 傳統的追蹤燈(follow spot),由人工操作,偶有速度與位置偏離現象;這次展出的「Zactrack下一代自動跟隨系統」,使用超寬頻技術(UWB)的即時無線電追蹤,是即插即用的自動跟隨系統。演員一旦配戴上跟隨器,無須設定,燈具便立即自動感應追隨。 此項技術還搭配上自動測量的「網狀網路技術」,無需使用任何輔助工具,即可精確掌握舞台的空間細節,過去人工無法達到的角度,也能網羅。可說是使用定位系統的自動追蹤燈具。 攝影機也有自動追蹤功能。Datavideo PTC-305搭載先進的AI智能辨識追蹤功能,可以精確辨識並追蹤特定對象,實現攝影師運鏡的自然流暢效果。即使一次拍攝多人,使用者可以指定一個特定的人物進行自動追蹤,確保攝影機專注於設定的追蹤對象,避免其他不需要的物體或人物影響畫面。此類設備大量減少錄影席的設置空間,將錄影設備對觀眾的干擾降至最低。 在民眾最熟悉的音響部分,則展出「Meyer Spacemap Go系統」。這套系統透過整合多台Meyer Sound GALAXY音訊處理器,將舞台上演出的多軌音訊,即時分編成多組聲道,讓聆聽更豐富、更具現場感,是運算技術的人文運用,也等於將人聲推進另一個表現層次。專業工作坊探討技術與劇場的本質 除最新設備展示外,北藝中心特別規劃8場專業工作坊,邀請專業技師現場進行操作及教學,包括智慧舞台控制、燈光設計、音響技術、舞台搭建、影像編輯等專業項目,目前已有265位從業人員報名。 工作坊探討高度發展的AI人工智慧對於劇場技術的影響。其中「Al與人腦的角力」,將深入了解舞台控制與自動控制的現況與未來;「AI時代的數位媒體與資安防護應用」,則討論使用AI工具時,如何兼顧資訊安全。藝術劇場的創意嘉年華 北藝中心在展覽期間,不忘發揮創意,規劃了場館實境解謎遊戲「電波試煉」試玩版。觀眾將成為「創心人」,使用手機感應NFC貼紙進入遊戲,尋找散落於場館各處的心靈電波,解謎後預約正式遊戲上線的專屬通知。 另有文創商品快閃店「TPAC LOOP IN」,以「球、波、摺」進行設計,無人店面新型態,將提供民眾數位互動新體驗。更多臺北表演藝術中心2024劇場技術展「AI之後」相關資訊,請見北藝中心官網: https://tpac.org.taipei/Instagram:https://www.instagram.com/tpac_tw/臉書:https://www.facebook.com/TaipeiPerformingArtsCenter/Google請搜尋「臺北表演藝術中心 2024 劇場技術展」 2024.01.31臺北表演藝術中心第2屆董監事名單公布 王文儀任第2屆董事長 執行長由王詩尹出任臺北表演藝術中心第2屆董監事名單公布 王文儀任第2屆董事長 執行長由王詩尹出任 致力推動北藝為表演藝術茁壯基地臺北市政府今(1)日公布臺北表演藝術中心第2屆董監事名單,由國立清華大學音樂學系教授王文儀擔任第2屆董事長,第2屆董監事任期自113年2月1日起至116年1月31日止。行政法人臺北表演藝術中心今天召開第二屆第一次董事會議,根據《臺北市臺北表演藝術中心設置自治條例》第十八條及《臺北表演藝術中心組織章程》第十一條(詳細條文請見文末),由董事長提請董事會通過後,決議聘任資深表演藝術產業人士王詩尹出任執行長,並於2月1日正式上任。臺北表演藝術中心以行政法人組織模式營運,於110年5月掛牌運作,第1屆董監事任期於113年1月31日期滿,今日進行第1屆及第2屆董事長交接儀式,由蔣萬安市長親自出席交接儀式。蔣萬安市長特別感謝第1屆劉若瑀董事長在任內運用她的表演藝術專業、經驗及人脈,帶領北藝中心完成艱辛的開館任務,並在第1屆董監事及經營團隊們的努力下,積累厚實豐碩的成果,期許在第2屆新任董事長及董監事們協助下,北藝中心持續成長茁壯,邁向更穩健的成長,成為國際級的表演藝術場館。第2屆臺北表演藝術中心董監事名單包含董事計15位,監事5位。第2屆董事長由國立清華大學音樂學系教授王文儀出任,王文儀曾擔任臺中國家歌劇院藝術總監、臺北市文化基金會臺北藝術節/臺北兒童藝術節/臺北藝穗節三節執行總監、新舞臺節目部經理、臺北花博表演藝術演出策展人等職,在場館營運、節慶活動策劃方面經歷豐沛,跨越音樂、劇場等表演藝術產業,兼具深厚的實戰經驗,並提供表演藝術領域的表演者、創作者、幕前幕後的工作者以及產業相關團隊,獲得完善的政策支持。新任董事長王文儀表示,感謝第1屆董事長劉若瑀為北藝中心立下開放場館Open for All 的願景,「我期許可以讓Open for All發揚光大地artistically and vigorously」。同時感謝前執行長王孟超與團隊致力於北藝中心社區參與、人才培育及產業發展的三個重要使命,表示「希望能將這三棵樹苗,養成大樹,讓藝術家與民眾願意親近,一同參與並感受大樹成林,綠蔭盎然的榮景」,並表明「人」為藝術產業的最大資產,期待將與北藝中心一起以作品與服務為導向,持續地在劇場管理的專業上精進,以劇場藝術在全球插旗。第2屆董事名單背景兼顧表演藝術領域及經營管理之專業所長,匯聚各領域專業人才,名單包含第1屆北藝中心執行長王孟超、永豐金控董事總經理朱士廷、忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良、桃園鐵玫瑰藝術節策展人李惠美、財團法人台灣好基金會執行長李應平、國立政治大學創造力講座名譽教授吳靜吉、衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉、財團法人建國工程文化藝術基金會董事長陳啟德、第八及第九屆國家文化藝術基金會董事陳碧涵、中華民國表演藝術協會理事長陳錦誠、財團法人中國信託商業銀行文教基金會董事長馮寄台、國立臺灣藝術大學表演藝術學院院長曾照薰、台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗等人,都是在表演藝術或文化產業界極具影響力的重要人士。第2屆監事則延攬具表演藝術、法律、財務及企業管理專業的專家學者,國立臺灣戲曲學院助理教授王麗嘉、敦偉聯合會計師事務所所長陳柏華、翰廷法律事務所主持律師黃秀蘭,以及國立政治大學企業管理學系教授樓永堅等人。王文儀董事長並於今日提請董事會通過,由資深表演藝術產業人士王詩尹出任臺北表演藝術中心執行長,王詩尹曾擔任臺北兒童藝術節策展⼈、臺北市⽂化基金會藝術節統籌部副總監、國立中正⽂化中⼼企畫組、演出組、推廣組之助理研究員暨節目規劃師、國立戲曲專科學校音樂系兼任講師,近年擔任臺中國家歌劇院藝術副總監,擅長表演藝術活動企劃、場館營運、國際連結等專業事務,且深具有效執行與部門協調等規劃管理能力。臺北表演藝術中心於111年8月正式開幕,今年邁入常態營運的第2年。中心將於下個三年繼續秉持行政法人專業運作之精神,由董事長與董事會擘劃營運方向及建立願景,成為與士林區一起呼吸的城市文化景觀,國際級的表演藝術場館,進一步促進藝術文化的多元發展。臺北表演藝術中心第2屆董事:董事長王文儀(新任/國立清華大學音樂學系教授)、李彥良(續任/忠泰建築文化藝術基金會執行長)、李惠美(續任/桃園鐵玫瑰藝術節策展人)、李應平(續任/財團法人台灣好基金會執行長)、吳靜吉(續任/國立政治大學創造力講座名譽教授)、耿一偉(續任/衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問)、馮寄台(續任/財團法人中國信託商業銀行文教基金會董事長)、鄭雅麗(續任/台新銀行文化藝術基金會執行長)、王孟超(新任/第一屆北藝中心執行長)、朱士廷(新任/永豐金控董事總經理)、陳啟德(新任/財團法人建國工程文化藝術基金會董事長)、陳碧涵(新任/第八及第九屆國家文化藝術基金會董事)、陳錦誠(新任/中華民國表演藝術協會理事長)、曾照薰(新任/國立臺灣藝術大學表演藝術學院院長)及臺北市政府代表陳譽馨(續任/臺北市政府文化局副局長)。臺北表演藝術中心第2屆監事:王麗嘉(新任/國立臺灣戲曲學院助理教授(退休))、陳柏華(續任/敦偉聯合會計師事務所所長)、黃秀蘭(新任/翰廷法律事務所主持律師)、樓永堅(續任/國立政治大學企業管理學系教授),以及鍾智耀(新任/臺北市政府財政局副局長)。【註】相關條文臺北市臺北表演藝術中心設置自治條例第十八條:本中心置執行長一人,由董事長提請董事會通過後聘任之;解聘時,亦同。臺北表演藝術中心組織章程第十一條:本中心置執行長一人,由董事長提請董事會通過後聘任之,解聘時,亦同。

2024.01.31臺北表演藝術中心第2屆董監事名單公布 王文儀任第2屆董事長 執行長由王詩尹出任臺北表演藝術中心第2屆董監事名單公布 王文儀任第2屆董事長 執行長由王詩尹出任 致力推動北藝為表演藝術茁壯基地臺北市政府今(1)日公布臺北表演藝術中心第2屆董監事名單,由國立清華大學音樂學系教授王文儀擔任第2屆董事長,第2屆董監事任期自113年2月1日起至116年1月31日止。行政法人臺北表演藝術中心今天召開第二屆第一次董事會議,根據《臺北市臺北表演藝術中心設置自治條例》第十八條及《臺北表演藝術中心組織章程》第十一條(詳細條文請見文末),由董事長提請董事會通過後,決議聘任資深表演藝術產業人士王詩尹出任執行長,並於2月1日正式上任。臺北表演藝術中心以行政法人組織模式營運,於110年5月掛牌運作,第1屆董監事任期於113年1月31日期滿,今日進行第1屆及第2屆董事長交接儀式,由蔣萬安市長親自出席交接儀式。蔣萬安市長特別感謝第1屆劉若瑀董事長在任內運用她的表演藝術專業、經驗及人脈,帶領北藝中心完成艱辛的開館任務,並在第1屆董監事及經營團隊們的努力下,積累厚實豐碩的成果,期許在第2屆新任董事長及董監事們協助下,北藝中心持續成長茁壯,邁向更穩健的成長,成為國際級的表演藝術場館。第2屆臺北表演藝術中心董監事名單包含董事計15位,監事5位。第2屆董事長由國立清華大學音樂學系教授王文儀出任,王文儀曾擔任臺中國家歌劇院藝術總監、臺北市文化基金會臺北藝術節/臺北兒童藝術節/臺北藝穗節三節執行總監、新舞臺節目部經理、臺北花博表演藝術演出策展人等職,在場館營運、節慶活動策劃方面經歷豐沛,跨越音樂、劇場等表演藝術產業,兼具深厚的實戰經驗,並提供表演藝術領域的表演者、創作者、幕前幕後的工作者以及產業相關團隊,獲得完善的政策支持。新任董事長王文儀表示,感謝第1屆董事長劉若瑀為北藝中心立下開放場館Open for All 的願景,「我期許可以讓Open for All發揚光大地artistically and vigorously」。同時感謝前執行長王孟超與團隊致力於北藝中心社區參與、人才培育及產業發展的三個重要使命,表示「希望能將這三棵樹苗,養成大樹,讓藝術家與民眾願意親近,一同參與並感受大樹成林,綠蔭盎然的榮景」,並表明「人」為藝術產業的最大資產,期待將與北藝中心一起以作品與服務為導向,持續地在劇場管理的專業上精進,以劇場藝術在全球插旗。第2屆董事名單背景兼顧表演藝術領域及經營管理之專業所長,匯聚各領域專業人才,名單包含第1屆北藝中心執行長王孟超、永豐金控董事總經理朱士廷、忠泰建築文化藝術基金會執行長李彥良、桃園鐵玫瑰藝術節策展人李惠美、財團法人台灣好基金會執行長李應平、國立政治大學創造力講座名譽教授吳靜吉、衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉、財團法人建國工程文化藝術基金會董事長陳啟德、第八及第九屆國家文化藝術基金會董事陳碧涵、中華民國表演藝術協會理事長陳錦誠、財團法人中國信託商業銀行文教基金會董事長馮寄台、國立臺灣藝術大學表演藝術學院院長曾照薰、台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗等人,都是在表演藝術或文化產業界極具影響力的重要人士。第2屆監事則延攬具表演藝術、法律、財務及企業管理專業的專家學者,國立臺灣戲曲學院助理教授王麗嘉、敦偉聯合會計師事務所所長陳柏華、翰廷法律事務所主持律師黃秀蘭,以及國立政治大學企業管理學系教授樓永堅等人。王文儀董事長並於今日提請董事會通過,由資深表演藝術產業人士王詩尹出任臺北表演藝術中心執行長,王詩尹曾擔任臺北兒童藝術節策展⼈、臺北市⽂化基金會藝術節統籌部副總監、國立中正⽂化中⼼企畫組、演出組、推廣組之助理研究員暨節目規劃師、國立戲曲專科學校音樂系兼任講師,近年擔任臺中國家歌劇院藝術副總監,擅長表演藝術活動企劃、場館營運、國際連結等專業事務,且深具有效執行與部門協調等規劃管理能力。臺北表演藝術中心於111年8月正式開幕,今年邁入常態營運的第2年。中心將於下個三年繼續秉持行政法人專業運作之精神,由董事長與董事會擘劃營運方向及建立願景,成為與士林區一起呼吸的城市文化景觀,國際級的表演藝術場館,進一步促進藝術文化的多元發展。臺北表演藝術中心第2屆董事:董事長王文儀(新任/國立清華大學音樂學系教授)、李彥良(續任/忠泰建築文化藝術基金會執行長)、李惠美(續任/桃園鐵玫瑰藝術節策展人)、李應平(續任/財團法人台灣好基金會執行長)、吳靜吉(續任/國立政治大學創造力講座名譽教授)、耿一偉(續任/衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問)、馮寄台(續任/財團法人中國信託商業銀行文教基金會董事長)、鄭雅麗(續任/台新銀行文化藝術基金會執行長)、王孟超(新任/第一屆北藝中心執行長)、朱士廷(新任/永豐金控董事總經理)、陳啟德(新任/財團法人建國工程文化藝術基金會董事長)、陳碧涵(新任/第八及第九屆國家文化藝術基金會董事)、陳錦誠(新任/中華民國表演藝術協會理事長)、曾照薰(新任/國立臺灣藝術大學表演藝術學院院長)及臺北市政府代表陳譽馨(續任/臺北市政府文化局副局長)。臺北表演藝術中心第2屆監事:王麗嘉(新任/國立臺灣戲曲學院助理教授(退休))、陳柏華(續任/敦偉聯合會計師事務所所長)、黃秀蘭(新任/翰廷法律事務所主持律師)、樓永堅(續任/國立政治大學企業管理學系教授),以及鍾智耀(新任/臺北市政府財政局副局長)。【註】相關條文臺北市臺北表演藝術中心設置自治條例第十八條:本中心置執行長一人,由董事長提請董事會通過後聘任之;解聘時,亦同。臺北表演藝術中心組織章程第十一條:本中心置執行長一人,由董事長提請董事會通過後聘任之,解聘時,亦同。 2023.12.272024好事會發生 四把椅子劇團《好事清單》感動回歸北藝中心迎接新卡司 王世緯、竺定誼、林家麒三版本輪替演出即將迎來新的一年,臺北表演藝術中心為喜愛藝文的觀眾獻上三度好評回歸的暖心好戲-四把椅子劇團《好事清單》不插電版,此次將推出新卡司王世緯版本,加上竺定誼、林家麒共三位卡司,詮釋故事主角的人生軌跡,於2024年3月15至24日在北藝中心大排練場登場,一連帶來12場演出,歡迎觀眾呼朋引伴進劇場,跟隨演員現場即興的參與式互動,一起細數生活中會心一笑的小事,感動療癒彼此。此外,加碼舉辦「2023年度『好事』票選」,凡參加「好事」票選活動者,有機會抽中《好事清單》不插電版票券乙張,詳情請見活動網頁說明。新年必看! 三度好評連演12場《好事清單》(Every Brilliant Thing)是由英國當代劇作家「鄧肯・麥克米蘭(Duncan Macmillan)」與喜劇演員「強尼・唐納(Jonny Donahoe)」共同發展與創作,故事關於一個孩子面對自殺未遂的母親,試圖列出生命中的美好事物,建立一份「好事清單」,幫助母親走出憂鬱低谷。此劇於2013年在拉德洛藝穗節首演後便一炮而紅,之後在全英巡迴演出後前往紐約連演四個月,接著開啟世界巡演,寫下一個又一個專屬這齣劇的地名清單。2013年自英國首演至今,《好事清單》在世界各地都留下了專屬於當地的版本。2021年四把椅子劇團將《好事清單》引進臺灣,融入演員自身生命中的美好小事,打造出暖心療癒的臺灣版《好事清單》,累積全台巡演場次20場,場場票房完售,觀眾人數達四千多人,竺定誼、林家麒雙卡司獲得許多好評。2024年突破過往雙卡司的演出方式,新增女演員王世緯進行12場次的卡司輪替,預期碰撞出「緯妙緯肖」的動人心扉。新血加入! 三卡司各自演繹美好四把椅子劇團從臺灣特有的成長經驗出發,將劇情做相應的設定,以在地生活的情境搭配耳熟能詳的音樂,讓觀眾更有感,產生更多同理與思考。2024《好事清單》不插電版,以竺定誼、林家麒、王世緯三卡司各自演繹。導演許哲彬指出,在這部劇本的第一頁其實就寫著本劇的演員「可以由任何性別、任何年齡、任何種族的人扮演。」事實上世界各地各種版本的《好事清單》演員光譜確實也充滿多元性。許哲彬說:「王世緯和我多次合作也有深厚默契,當我想到要做女生版的《好事清單》時,她是第一個出現在我腦海裡的選項。」許哲彬補充說明,《好事清單》的特別與有趣就在於,每位演員的版本都有自己的味道。不只是表演上的詮釋,甚至劇中的清單內容以及音樂的選擇,三個版本也不一樣。女演員王世緯是臺灣劇場中生代的重要演員,她曾演過多齣獨角戲作品如《白素貞》、《鬼扯》、《蜆精》。提及本次的加入,王世緯表示,Try out才演了四分之三,結束的疲倦感、汗水浸透的衣服驚人到無可言喻。接下來的完整版,期待把更大量的精力揮灑給第一排的朋友。手握清單! 入場觀眾參一咖演出《好事清單》也刻意在演出過程中設計互動環節,讓入場觀眾有機會成為表演者。部分觀眾可藉由唸出手中的好事清單、被演員邀請扮演故事裡的特定角色參與演出。隨著劇情與音樂,彷彿也一同經歷了主角的生命歷程,新的一年邀請觀眾進劇場親身體會《好事清單》不插電版。為回饋戲迷,推出24小時超早鳥「好事成三66折」套票優惠。自2024年1月15日12:00起,單筆訂單任選3場次即享2,400元,購買時將進行身分驗證,需同時俱備「北藝官網註冊會員」、「OPENTIX註冊會員」。1月16日12:00至1月22日12:00,北藝中心付費會員開放預購,更有限量15組「好事鐵粉套票」,單筆訂單購買竺定誼、林家麒、王世緯各一場即享2,500元。1月23日12:00全面啟售,購票請上OPENTIX,更多節目相關消息請見北藝中心官網與社群。※珍惜生命,生命總是有希望,若需諮商或相關協助可撥打自殺防治諮詢安心專線:1925、生命線協談專線:1995、張老師專線:1980

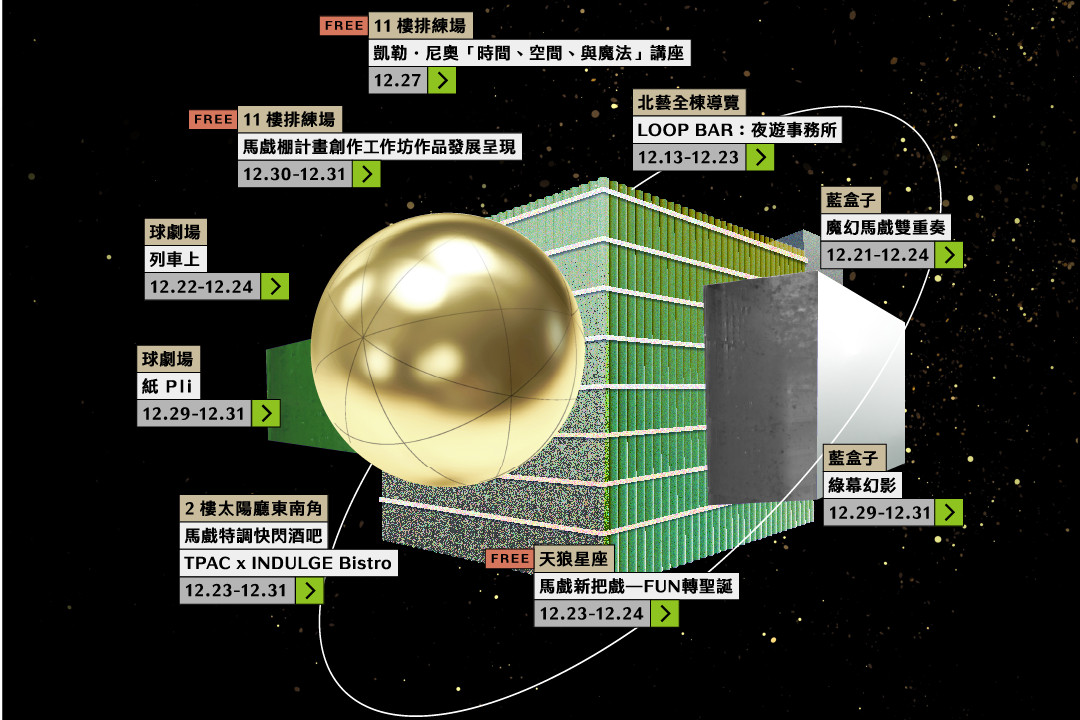

2023.12.272024好事會發生 四把椅子劇團《好事清單》感動回歸北藝中心迎接新卡司 王世緯、竺定誼、林家麒三版本輪替演出即將迎來新的一年,臺北表演藝術中心為喜愛藝文的觀眾獻上三度好評回歸的暖心好戲-四把椅子劇團《好事清單》不插電版,此次將推出新卡司王世緯版本,加上竺定誼、林家麒共三位卡司,詮釋故事主角的人生軌跡,於2024年3月15至24日在北藝中心大排練場登場,一連帶來12場演出,歡迎觀眾呼朋引伴進劇場,跟隨演員現場即興的參與式互動,一起細數生活中會心一笑的小事,感動療癒彼此。此外,加碼舉辦「2023年度『好事』票選」,凡參加「好事」票選活動者,有機會抽中《好事清單》不插電版票券乙張,詳情請見活動網頁說明。新年必看! 三度好評連演12場《好事清單》(Every Brilliant Thing)是由英國當代劇作家「鄧肯・麥克米蘭(Duncan Macmillan)」與喜劇演員「強尼・唐納(Jonny Donahoe)」共同發展與創作,故事關於一個孩子面對自殺未遂的母親,試圖列出生命中的美好事物,建立一份「好事清單」,幫助母親走出憂鬱低谷。此劇於2013年在拉德洛藝穗節首演後便一炮而紅,之後在全英巡迴演出後前往紐約連演四個月,接著開啟世界巡演,寫下一個又一個專屬這齣劇的地名清單。2013年自英國首演至今,《好事清單》在世界各地都留下了專屬於當地的版本。2021年四把椅子劇團將《好事清單》引進臺灣,融入演員自身生命中的美好小事,打造出暖心療癒的臺灣版《好事清單》,累積全台巡演場次20場,場場票房完售,觀眾人數達四千多人,竺定誼、林家麒雙卡司獲得許多好評。2024年突破過往雙卡司的演出方式,新增女演員王世緯進行12場次的卡司輪替,預期碰撞出「緯妙緯肖」的動人心扉。新血加入! 三卡司各自演繹美好四把椅子劇團從臺灣特有的成長經驗出發,將劇情做相應的設定,以在地生活的情境搭配耳熟能詳的音樂,讓觀眾更有感,產生更多同理與思考。2024《好事清單》不插電版,以竺定誼、林家麒、王世緯三卡司各自演繹。導演許哲彬指出,在這部劇本的第一頁其實就寫著本劇的演員「可以由任何性別、任何年齡、任何種族的人扮演。」事實上世界各地各種版本的《好事清單》演員光譜確實也充滿多元性。許哲彬說:「王世緯和我多次合作也有深厚默契,當我想到要做女生版的《好事清單》時,她是第一個出現在我腦海裡的選項。」許哲彬補充說明,《好事清單》的特別與有趣就在於,每位演員的版本都有自己的味道。不只是表演上的詮釋,甚至劇中的清單內容以及音樂的選擇,三個版本也不一樣。女演員王世緯是臺灣劇場中生代的重要演員,她曾演過多齣獨角戲作品如《白素貞》、《鬼扯》、《蜆精》。提及本次的加入,王世緯表示,Try out才演了四分之三,結束的疲倦感、汗水浸透的衣服驚人到無可言喻。接下來的完整版,期待把更大量的精力揮灑給第一排的朋友。手握清單! 入場觀眾參一咖演出《好事清單》也刻意在演出過程中設計互動環節,讓入場觀眾有機會成為表演者。部分觀眾可藉由唸出手中的好事清單、被演員邀請扮演故事裡的特定角色參與演出。隨著劇情與音樂,彷彿也一同經歷了主角的生命歷程,新的一年邀請觀眾進劇場親身體會《好事清單》不插電版。為回饋戲迷,推出24小時超早鳥「好事成三66折」套票優惠。自2024年1月15日12:00起,單筆訂單任選3場次即享2,400元,購買時將進行身分驗證,需同時俱備「北藝官網註冊會員」、「OPENTIX註冊會員」。1月16日12:00至1月22日12:00,北藝中心付費會員開放預購,更有限量15組「好事鐵粉套票」,單筆訂單購買竺定誼、林家麒、王世緯各一場即享2,500元。1月23日12:00全面啟售,購票請上OPENTIX,更多節目相關消息請見北藝中心官網與社群。※珍惜生命,生命總是有希望,若需諮商或相關協助可撥打自殺防治諮詢安心專線:1925、生命線協談專線:1995、張老師專線:1980 2023.12.202023馬戲節北藝中心登場 四檔精采演出共度年底盛事期間限定酒吧快閃兩週 憑冬日不冷套票免費換馬戲特調時序來到年底,臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)於12月21日至31日舉辦2023馬戲節,陪民眾迎向新的一年。2023馬戲節共有四檔節目:包括臺灣FOCA福爾摩沙馬戲團的《魔幻馬戲雙重奏》,來自加拿大由前太陽馬戲團核心成員組成的七手指特技劇場演出的《列車上》,馬戲藝術家英巴爾.本.海姆帶來的《紙Pli》,芬蘭視覺藝術家與魔術師凱勒.尼奧的魔術馬戲《綠幕幻影》。同時推出「冬日不冷套票」-2023馬戲節四檔節目任選兩檔,不限票價張數,享8折優惠;另外,期間限定的「馬戲特調快閃酒吧」也在12月23日至31日於2樓太陽廳東南角登場,憑馬戲節「冬日不冷套票」票根或電子票,即可換取一杯馬戲特調,每組套票限領取一杯,數量有限,贈完為止。FOCA《魔幻馬戲雙重奏》 開啟歡樂序曲2023馬戲節由FOCA福爾摩沙馬戲團率先登場,12月21日至24日呈獻《魔幻馬戲雙重奏》-《解憂快餐車》與《宇宙大冒險》兩場馬戲節目。FOCA團長林智偉表示,《解憂快餐車》靈感源自團隊多年的戶外演出經驗,導演陳冠廷發展成完整的長篇作品,這部作品巧妙轉化眷村的意象,包括類似國旗的佈景和跳格子遊戲等元素,無論是家長還是小朋友都能找到不同樂趣。而《宇宙大冒險》舞台視覺張力十足,馬戲演員生動演繹太空中外星人與地球人的大戰情節,期望觀賞的孩子們都能感受到歡樂,甚至激發更多對未來的夢想與想像。七手指特技劇場《列車上》 交織細膩情感加拿大著名的七手指特技劇場(Les 7 Doigts)12月22日至24日演出的《列車上》,含括了傳統馬戲的經典元素,包含高空拋接、疊羅漢、鋼管等超高難度技巧,精湛特技令人嘆為觀止。更進一步引入劇情故事,以一輛列車為舞台,向觀眾展現每個重逢與離別的時刻,舞台以精簡方式呈現,使用投影為場景注入變化,演出如同夢境般的畫面。導演、編劇與編舞夏娜.卡蘿爾(Shana Carroll)在演出中保留傳統馬戲的結構,作品以「旅客」為核心,構築出一部馬戲公路電影,深刻探索細膩的人類情感與內心狀態。卡蘿爾也分享她在20多歲時在歐洲生活和工作,體驗許多列車上的有趣時刻,每節車廂、每個際遇都是一則人生故事,她將此經歷化作成《列車上》的創作靈感,展現人生縮影。卡蘿爾透露,七位創始成員均曾長時間在太陽馬戲團耕耘,於2002年攜手成立了「七手指特技劇場」,除了馬戲技藝,同時強調傳遞人際互動的深刻體驗。卡蘿爾強調,《列車上》會運用許多媒材來表達,如同我們的作品無法被單純地歸類在馬戲、舞蹈或劇場演出,而不同的媒材可以帶來不同的感官、刺激,觀眾也能接收到全面的影響力。《紙Pli》懸吊高空之旅 漫遊於紙海來自以色列的馬戲創作者英巴爾.本.海姆(Inbal Ben Haim)著迷於運用紙張表演馬戲,她不僅專注於紙的視覺表現,同時結合高空馬戲特長,將看似脆弱的紙張化為舞台上的一部分,讓紙張帶著身體離地,將身體與生命完全交付給紙的擁抱。在12月29日至31日《紙Pli》的表演中,紙不僅僅是作為道具或裝置的存在,更是與海姆共享舞台的另一位表演者,共同詮釋著演出。對於媒材多樣性有濃厚興趣的海姆表示,有次她的馬戲老師給了一項挑戰,要求學生創作前所未見的作品。她突發奇想,打算用紙張打造一只巨大的紙鶴,在空中翩翩起舞。雖然這個構想未能實現,但卻激發她深入研究紙張,成為她未來創作的靈感來源。後來紙藝家艾力克西.梅拉(Alexis Mérat)在校內欣賞到海姆的表演,被她獨特的創作觀點所吸引,隨即邀請她合作開發新的作品。海姆帶入「高空大繩」專業,而梅拉則向她展現紙張的多樣面貌,意外發現雙手抓繩和揉捏紙張的手指運動有著相似之處。經過多次實驗,他們了解當紙張被揉得越皺、越緊,強韌性隨之提升,使表演者能透過技巧在紙張上懸吊,呈現出詩意而柔美的畫面和效果。後來海姆和梅拉一起參加「歐洲指標性馬戲藝術家平台」(circusnext),其中現場呈現的環節必須在限時15分鐘內完成,可兩人光是製作紙繩索就花掉10分鐘,幸好最終一切順利,效果也很好,《紙 Pli》由此誕生。《綠幕幻影》虛實交融 體驗舞台幻境12月29日至31日演出的《綠幕幻影》以當今廣泛使用的綠幕為背景,通過精心設計的錯視、幻術和聲響,巧妙地揭示並掩蓋表演的生成過程,引發觀眾對真實與虛幻的深思。由凱勒.尼奧(Kalle Nio)、燈光設計師約翰尼斯.哈林凱斯(Johannes Hallikas)以及聲響設計師雅內.馬薩林(Janne Masalin)三位芬蘭藝術家聯手打造的《綠幕幻影》,將劇場、幻術、視覺意象和馬戲結合。融入19世紀象徵死亡的綠色,呈現出舊時代劇院中被視為靈異的存在,為觀眾創造一場超越現實的奇幻體驗。身兼視覺藝術家和魔術師雙重身分的凱勒.尼奧,擅長以燈光、投影等效果,在舞台上呈現令人費解的魔術和精巧的機關表演,模糊真實與虛幻的界線。相較於影片可在剪輯完成後隨意加入聲音,《綠幕幻影》現場演出的技術設備和音響都必須同步。尼奧指出,他在舞台上的演出,得確保每個環節流暢一致,順暢連接到舞台技術和預先編制好的電腦機關,操作其實非常消耗體能,也是表演中最具挑戰性的地方。此外,馬戲節也推出免費活動,12月23日至24日由擅長街舞、特技、雜耍「TB All Star 龍門藝術」帶來《馬戲新把戲-FUN轉聖誕》,於北藝中心戶外場地「天狼星座」演出近距離馬戲互動與特技表演,歡迎民眾踴躍參與。活動詳細介紹和購票資訊詳情請見以下連結: 2023馬戲節節目資訊:https://reurl.cc/q0090E 2023馬戲節:免費活動|馬戲新把戲—FUN轉聖誕,活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/688 2023馬戲節:TPAC x INDULGE Bistro「亞洲50最佳酒吧」頂級調酒師來客座,活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/692(限18歲以上者兌換含酒精成分特調,18歲以下者將提供兌換無酒精特調。)※禁止酒駕,酒後不開車,安全有保障。

2023.12.202023馬戲節北藝中心登場 四檔精采演出共度年底盛事期間限定酒吧快閃兩週 憑冬日不冷套票免費換馬戲特調時序來到年底,臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)於12月21日至31日舉辦2023馬戲節,陪民眾迎向新的一年。2023馬戲節共有四檔節目:包括臺灣FOCA福爾摩沙馬戲團的《魔幻馬戲雙重奏》,來自加拿大由前太陽馬戲團核心成員組成的七手指特技劇場演出的《列車上》,馬戲藝術家英巴爾.本.海姆帶來的《紙Pli》,芬蘭視覺藝術家與魔術師凱勒.尼奧的魔術馬戲《綠幕幻影》。同時推出「冬日不冷套票」-2023馬戲節四檔節目任選兩檔,不限票價張數,享8折優惠;另外,期間限定的「馬戲特調快閃酒吧」也在12月23日至31日於2樓太陽廳東南角登場,憑馬戲節「冬日不冷套票」票根或電子票,即可換取一杯馬戲特調,每組套票限領取一杯,數量有限,贈完為止。FOCA《魔幻馬戲雙重奏》 開啟歡樂序曲2023馬戲節由FOCA福爾摩沙馬戲團率先登場,12月21日至24日呈獻《魔幻馬戲雙重奏》-《解憂快餐車》與《宇宙大冒險》兩場馬戲節目。FOCA團長林智偉表示,《解憂快餐車》靈感源自團隊多年的戶外演出經驗,導演陳冠廷發展成完整的長篇作品,這部作品巧妙轉化眷村的意象,包括類似國旗的佈景和跳格子遊戲等元素,無論是家長還是小朋友都能找到不同樂趣。而《宇宙大冒險》舞台視覺張力十足,馬戲演員生動演繹太空中外星人與地球人的大戰情節,期望觀賞的孩子們都能感受到歡樂,甚至激發更多對未來的夢想與想像。七手指特技劇場《列車上》 交織細膩情感加拿大著名的七手指特技劇場(Les 7 Doigts)12月22日至24日演出的《列車上》,含括了傳統馬戲的經典元素,包含高空拋接、疊羅漢、鋼管等超高難度技巧,精湛特技令人嘆為觀止。更進一步引入劇情故事,以一輛列車為舞台,向觀眾展現每個重逢與離別的時刻,舞台以精簡方式呈現,使用投影為場景注入變化,演出如同夢境般的畫面。導演、編劇與編舞夏娜.卡蘿爾(Shana Carroll)在演出中保留傳統馬戲的結構,作品以「旅客」為核心,構築出一部馬戲公路電影,深刻探索細膩的人類情感與內心狀態。卡蘿爾也分享她在20多歲時在歐洲生活和工作,體驗許多列車上的有趣時刻,每節車廂、每個際遇都是一則人生故事,她將此經歷化作成《列車上》的創作靈感,展現人生縮影。卡蘿爾透露,七位創始成員均曾長時間在太陽馬戲團耕耘,於2002年攜手成立了「七手指特技劇場」,除了馬戲技藝,同時強調傳遞人際互動的深刻體驗。卡蘿爾強調,《列車上》會運用許多媒材來表達,如同我們的作品無法被單純地歸類在馬戲、舞蹈或劇場演出,而不同的媒材可以帶來不同的感官、刺激,觀眾也能接收到全面的影響力。《紙Pli》懸吊高空之旅 漫遊於紙海來自以色列的馬戲創作者英巴爾.本.海姆(Inbal Ben Haim)著迷於運用紙張表演馬戲,她不僅專注於紙的視覺表現,同時結合高空馬戲特長,將看似脆弱的紙張化為舞台上的一部分,讓紙張帶著身體離地,將身體與生命完全交付給紙的擁抱。在12月29日至31日《紙Pli》的表演中,紙不僅僅是作為道具或裝置的存在,更是與海姆共享舞台的另一位表演者,共同詮釋著演出。對於媒材多樣性有濃厚興趣的海姆表示,有次她的馬戲老師給了一項挑戰,要求學生創作前所未見的作品。她突發奇想,打算用紙張打造一只巨大的紙鶴,在空中翩翩起舞。雖然這個構想未能實現,但卻激發她深入研究紙張,成為她未來創作的靈感來源。後來紙藝家艾力克西.梅拉(Alexis Mérat)在校內欣賞到海姆的表演,被她獨特的創作觀點所吸引,隨即邀請她合作開發新的作品。海姆帶入「高空大繩」專業,而梅拉則向她展現紙張的多樣面貌,意外發現雙手抓繩和揉捏紙張的手指運動有著相似之處。經過多次實驗,他們了解當紙張被揉得越皺、越緊,強韌性隨之提升,使表演者能透過技巧在紙張上懸吊,呈現出詩意而柔美的畫面和效果。後來海姆和梅拉一起參加「歐洲指標性馬戲藝術家平台」(circusnext),其中現場呈現的環節必須在限時15分鐘內完成,可兩人光是製作紙繩索就花掉10分鐘,幸好最終一切順利,效果也很好,《紙 Pli》由此誕生。《綠幕幻影》虛實交融 體驗舞台幻境12月29日至31日演出的《綠幕幻影》以當今廣泛使用的綠幕為背景,通過精心設計的錯視、幻術和聲響,巧妙地揭示並掩蓋表演的生成過程,引發觀眾對真實與虛幻的深思。由凱勒.尼奧(Kalle Nio)、燈光設計師約翰尼斯.哈林凱斯(Johannes Hallikas)以及聲響設計師雅內.馬薩林(Janne Masalin)三位芬蘭藝術家聯手打造的《綠幕幻影》,將劇場、幻術、視覺意象和馬戲結合。融入19世紀象徵死亡的綠色,呈現出舊時代劇院中被視為靈異的存在,為觀眾創造一場超越現實的奇幻體驗。身兼視覺藝術家和魔術師雙重身分的凱勒.尼奧,擅長以燈光、投影等效果,在舞台上呈現令人費解的魔術和精巧的機關表演,模糊真實與虛幻的界線。相較於影片可在剪輯完成後隨意加入聲音,《綠幕幻影》現場演出的技術設備和音響都必須同步。尼奧指出,他在舞台上的演出,得確保每個環節流暢一致,順暢連接到舞台技術和預先編制好的電腦機關,操作其實非常消耗體能,也是表演中最具挑戰性的地方。此外,馬戲節也推出免費活動,12月23日至24日由擅長街舞、特技、雜耍「TB All Star 龍門藝術」帶來《馬戲新把戲-FUN轉聖誕》,於北藝中心戶外場地「天狼星座」演出近距離馬戲互動與特技表演,歡迎民眾踴躍參與。活動詳細介紹和購票資訊詳情請見以下連結: 2023馬戲節節目資訊:https://reurl.cc/q0090E 2023馬戲節:免費活動|馬戲新把戲—FUN轉聖誕,活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/688 2023馬戲節:TPAC x INDULGE Bistro「亞洲50最佳酒吧」頂級調酒師來客座,活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/692(限18歲以上者兌換含酒精成分特調,18歲以下者將提供兌換無酒精特調。)※禁止酒駕,酒後不開車,安全有保障。 2023.12.13年末衝一波北藝中心 登頂夜遊打頭陣、2023馬戲節12/21-31揭幕馬戲互動特技表演 12/23-24戶外演出免費看邁入12月節慶氣氛越來越濃厚,臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)帶來一系列活動迎接歲末年終。除了年底的重頭戲-2023馬戲節,更有城市夜遊活動、免費活動與講座,歡迎民眾報名參與,以不同的方式體驗北藝中心!限時營業 LOOP BAR城市夜遊北藝中心於12月13日至23日舉辦名為「LOOP BAR:夜遊事務所」的城市夜遊活動,每週週三至週六的晚上19:30限時營業。將帶領參加者從北藝中心的參觀回路門口出發,途經演員休息室,最終登上北藝中心的頂樓花園,欣賞大士林區的美麗夜景,最後抵達變身為「微醺吧」的排練場。「微醺吧」特邀多位藝術家擔任話題主講,其中包括李承叡、洪千涵、洪唯堯、張剛華、許栢昂、陳煜典、黃鼎云、楊迦恩、楊景翔、戴開成等。每場活動中,將隨機安排3至4位話題主講者參與聊天室的對話。此外還可以觀賞由玖喜一生和戴華旭帶來的喜劇演出,並享受台北妹酒之王Relay Juicetail Bar酒吧的合作飲品。需要注意的是,參加者必須年滿18歲,並憑票根兌換一瓶酒飲;報到時需出示證件,否則將以非酒精飲品取代。魔幻時刻 當代馬戲融合劇場敘事北藝中心2023馬戲節即將於12月21日至31日拉開帷幕,為觀眾帶來四檔引人入勝的節目,邀請觀眾一同走入當代馬戲的奇幻世界。系列節目包括:FOCA福爾摩沙馬戲團的《魔幻馬戲雙重奏》-《解憂快餐車》與《宇宙大冒險》,將於12月21日至24日上演,為大人與小孩帶來不同的樂趣。來自加拿大的七手指特技劇場將於12月22日至24日演出《列車上》,結合馬戲技巧與觀眾產生共鳴,呈現生命旅途中的重逢與離別時刻。馬戲藝術家英巴爾.本.海姆、阿爾瓦羅.巴爾德斯以及視覺藝術家多米蒂爾.馬丁將於12月29日至31日演出《紙Pli》,將脆弱的紙作為高空懸吊的媒材,呈現極具視覺藝術性的表演。芬蘭視覺藝術家與魔術師凱勒.尼奧將於12月29日至31日帶來的魔術馬戲《綠幕幻影》,運用燈光與投影效果,為觀眾帶來一場模糊真實與虛假邊界的幻術大作。精彩的馬戲節目將帶領觀眾進入一個充滿魔幻的時刻,結合故事、物件、特技和魔術,讓大家沉浸在當代馬戲的獨特魅力中。不容錯過的文化盛事即將上演,歡迎觀眾踴躍參與。馬戲特調 憑冬日不冷套票免費換2023馬戲節更推出「冬日不冷套票」-2023馬戲節四檔節目任選兩檔,不限票價張數,享8折優惠。12月23日至31日將有「馬戲特調快閃酒吧」於2樓太陽廳東南角登場,週六至週日13:30-21:00限定。觀眾憑馬戲節「冬日不冷套票」票根或電子票,即可換取一杯馬戲特調,每組套票限領取一杯,數量有限,贈完為止。限18歲以上者兌換含酒精成分特調,18歲以下者將提供兌換無酒精特調。講座報名 魔術師講座、馬戲棚計畫此外,馬戲節也有免費活動-12月23日至24日由擅長街舞、特技、雜耍「TB All Star 龍門藝術」帶來《馬戲新把戲-FUN轉聖誕》,於北藝中心戶外場地「天狼星座」演出近距離馬戲互動與特技表演,歡迎民眾踴躍參與。12月27日魔術師凱爾.尼奧(Kalle Nio)將帶來馬戲講座-「時間、空間、與魔法」,此講座開放一般大眾免費報名,這場講座將深入探討他的創作世界,如何打破傳統藝術的界限,從電影到走到舞台,揭開魔術的神秘面紗。12月30日、31日則有兩場「馬戲棚計畫創作工作坊」作品發展呈現,北藝中心自2020年啟動「馬戲棚計畫」,今年來自各領域的創作者將在工作坊中分享,分為兩部分演出呈現:七人馬戲重頭戲、單人馬戲很有戲,活動開放一般大眾報名,帶領觀眾一窺別開生面的馬戲世界。活動詳細介紹和購票資訊可在以下連結獲得:「LOOP BAR:夜遊事務所」節目資訊:https://www.opentix.life/event/17188909516748963842023馬戲節節目資訊:https://reurl.cc/q0090E2023馬戲節:免費活動|馬戲新把戲—FUN轉聖誕活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/6882023馬戲節:TPAC x INDULGE Bistro「亞洲50最佳酒吧」頂級調酒師來客座活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/692馬戲講座-凱勒.尼奧「時間、空間、與魔法」報名網址:https://www.surveycake.com/s/oqGRZ2023馬戲節:免費活動|馬戲棚計畫創作工作坊:作品發展呈現活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/694※禁止酒駕,酒後不開車,安全有保障。

2023.12.13年末衝一波北藝中心 登頂夜遊打頭陣、2023馬戲節12/21-31揭幕馬戲互動特技表演 12/23-24戶外演出免費看邁入12月節慶氣氛越來越濃厚,臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)帶來一系列活動迎接歲末年終。除了年底的重頭戲-2023馬戲節,更有城市夜遊活動、免費活動與講座,歡迎民眾報名參與,以不同的方式體驗北藝中心!限時營業 LOOP BAR城市夜遊北藝中心於12月13日至23日舉辦名為「LOOP BAR:夜遊事務所」的城市夜遊活動,每週週三至週六的晚上19:30限時營業。將帶領參加者從北藝中心的參觀回路門口出發,途經演員休息室,最終登上北藝中心的頂樓花園,欣賞大士林區的美麗夜景,最後抵達變身為「微醺吧」的排練場。「微醺吧」特邀多位藝術家擔任話題主講,其中包括李承叡、洪千涵、洪唯堯、張剛華、許栢昂、陳煜典、黃鼎云、楊迦恩、楊景翔、戴開成等。每場活動中,將隨機安排3至4位話題主講者參與聊天室的對話。此外還可以觀賞由玖喜一生和戴華旭帶來的喜劇演出,並享受台北妹酒之王Relay Juicetail Bar酒吧的合作飲品。需要注意的是,參加者必須年滿18歲,並憑票根兌換一瓶酒飲;報到時需出示證件,否則將以非酒精飲品取代。魔幻時刻 當代馬戲融合劇場敘事北藝中心2023馬戲節即將於12月21日至31日拉開帷幕,為觀眾帶來四檔引人入勝的節目,邀請觀眾一同走入當代馬戲的奇幻世界。系列節目包括:FOCA福爾摩沙馬戲團的《魔幻馬戲雙重奏》-《解憂快餐車》與《宇宙大冒險》,將於12月21日至24日上演,為大人與小孩帶來不同的樂趣。來自加拿大的七手指特技劇場將於12月22日至24日演出《列車上》,結合馬戲技巧與觀眾產生共鳴,呈現生命旅途中的重逢與離別時刻。馬戲藝術家英巴爾.本.海姆、阿爾瓦羅.巴爾德斯以及視覺藝術家多米蒂爾.馬丁將於12月29日至31日演出《紙Pli》,將脆弱的紙作為高空懸吊的媒材,呈現極具視覺藝術性的表演。芬蘭視覺藝術家與魔術師凱勒.尼奧將於12月29日至31日帶來的魔術馬戲《綠幕幻影》,運用燈光與投影效果,為觀眾帶來一場模糊真實與虛假邊界的幻術大作。精彩的馬戲節目將帶領觀眾進入一個充滿魔幻的時刻,結合故事、物件、特技和魔術,讓大家沉浸在當代馬戲的獨特魅力中。不容錯過的文化盛事即將上演,歡迎觀眾踴躍參與。馬戲特調 憑冬日不冷套票免費換2023馬戲節更推出「冬日不冷套票」-2023馬戲節四檔節目任選兩檔,不限票價張數,享8折優惠。12月23日至31日將有「馬戲特調快閃酒吧」於2樓太陽廳東南角登場,週六至週日13:30-21:00限定。觀眾憑馬戲節「冬日不冷套票」票根或電子票,即可換取一杯馬戲特調,每組套票限領取一杯,數量有限,贈完為止。限18歲以上者兌換含酒精成分特調,18歲以下者將提供兌換無酒精特調。講座報名 魔術師講座、馬戲棚計畫此外,馬戲節也有免費活動-12月23日至24日由擅長街舞、特技、雜耍「TB All Star 龍門藝術」帶來《馬戲新把戲-FUN轉聖誕》,於北藝中心戶外場地「天狼星座」演出近距離馬戲互動與特技表演,歡迎民眾踴躍參與。12月27日魔術師凱爾.尼奧(Kalle Nio)將帶來馬戲講座-「時間、空間、與魔法」,此講座開放一般大眾免費報名,這場講座將深入探討他的創作世界,如何打破傳統藝術的界限,從電影到走到舞台,揭開魔術的神秘面紗。12月30日、31日則有兩場「馬戲棚計畫創作工作坊」作品發展呈現,北藝中心自2020年啟動「馬戲棚計畫」,今年來自各領域的創作者將在工作坊中分享,分為兩部分演出呈現:七人馬戲重頭戲、單人馬戲很有戲,活動開放一般大眾報名,帶領觀眾一窺別開生面的馬戲世界。活動詳細介紹和購票資訊可在以下連結獲得:「LOOP BAR:夜遊事務所」節目資訊:https://www.opentix.life/event/17188909516748963842023馬戲節節目資訊:https://reurl.cc/q0090E2023馬戲節:免費活動|馬戲新把戲—FUN轉聖誕活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/6882023馬戲節:TPAC x INDULGE Bistro「亞洲50最佳酒吧」頂級調酒師來客座活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/692馬戲講座-凱勒.尼奧「時間、空間、與魔法」報名網址:https://www.surveycake.com/s/oqGRZ2023馬戲節:免費活動|馬戲棚計畫創作工作坊:作品發展呈現活動網址:https://www.tpac-taipei.org/event/694※禁止酒駕,酒後不開車,安全有保障。 2023.11.23全齡段冬遊北藝中心 三檔新導覽 各年齡層都能體驗邀家人共創親密時光 限量版城市夜遊登頂樓2023年冬季在臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心),各年齡層都找得到新體驗!除了今年夏天廣受好評的親子活動「漂浮探險隊_球劇場篇」重新回歸之外,北藝中心也針對親子樂齡、一般大眾族群推出全新導覽;包含適合親子樂齡族群的「齡/時差-舞蹈篇:和你跳支舞」、「齡/時差-戲劇篇:請聽我說」,以及適合愛嘗鮮的一般大眾「LOOP BAR:夜遊事務所」,邀請民眾在年底一同體驗探索各種可能性。好評返場 漂浮探險隊親子共闖球劇場11月25日至26日,首先登場的是「漂浮探險隊_球劇場篇」的互動式導覽活動,專為兒童設計。此活動旨在讓親子們一同探索球劇場的各個空間,包括前場、後台及舞台。透過淺顯易懂的介紹,孩子們將有機會認識到建築設計的巧思。活動由「Mr. Yes 小丑劇團」主持,結合小丑表演和特技馬戲、偶戲、戲劇、物件與遊戲,父母及孩子可一同參與,享受最有趣的劇場體驗,創造難忘的回憶。兩人同行 齡/時差找回大人心中的小孩12月2日至3日的「齡/時差-舞蹈篇:和你跳支舞」和12月9日至10日的「齡/時差-戲劇篇:請聽我說」屬於《齡/時差》活動。旨在促進不同親子間的互動,重新體驗童年的快樂,一起嬉戲玩耍,拉近彼此的情感距離。通過活動的引導,參與者可以從不同的角度更深入地了解自己的父母,打開對話的空間。《齡/時差-舞蹈篇:和你跳支舞》由編舞家林恩如規劃,以非語言方式進行,通過即興表達進行交流,促進親密的互動和共享時光。目前於國立體育大學任舞蹈課講師,並投入台灣樂齡舞蹈課程教學的林恩如表示,課程將以接觸即興為主軸,通過遊戲方式引導參與者。即使參與者不懂跳舞也沒關係,最重要的是共同創造愉快的回憶,並經歷陪伴的特別時刻。《齡/時差-戲劇篇:請聽我說》邀請表演與教學經驗豐富的黃姿齊老師,透過劇場遊戲引導,喚醒每個人的內在小孩。用全新的眼光,重新發現家人另一種面貌。黃姿齊表示,平時因為慣性,而忘記了自己,課程中將利用不同技巧,協助家人們卸下日常互動角色,一起學習、遊戲,看見彼此的獨特性,重新接納自己也接納他人,才是此活動真正的意義所在。期間限定 LOOP BAR開張飽覽夜景歲末年終、耶誕節前夕,北藝中心將舉辦名為「LOOP BAR:夜遊事務所」的城市夜遊活動,於12月13日至23日限時營業。活動將在北藝中心參觀回路門口為起點,前往變身為「微醺吧」的排練場。活動結合探索導覽、話題暢聊、頂樓夜景、專屬表演、特調酒飲及趣味遊戲。活動邀請多位藝術家參與話題主講,包括李承叡、洪千涵、洪唯堯、張剛華、許栢昂、陳煜典、黃鼎云、楊迦恩、楊景翔、戴開成等。每場活動中,將隨機安排3至4位話題主講者參與聊天室的對話。此外,與台北妹酒之王Relay Juicetail Bar酒吧的合作也將成為亮點。需要注意的是,參加者必須年滿18歲,並憑票根兌換一瓶酒飲;報到時需出示證件,否則將以非酒精飲品取代。活動詳細介紹和購票資訊可在以下連結獲得: 「漂浮探險隊_球劇場篇」https://www.opentix.life/event/1712748821275922433 《齡/時差-舞蹈篇:和你跳支舞》https://www.opentix.life/event/1709502645406277633 《齡/時差-戲劇篇:請聽我說》https://www.opentix.life/event/1710146528154755073 「LOOP BAR:夜遊事務所」https://www.opentix.life/event/1718890951674896384※禁止酒駕,酒後不開車,安全有保障。

2023.11.23全齡段冬遊北藝中心 三檔新導覽 各年齡層都能體驗邀家人共創親密時光 限量版城市夜遊登頂樓2023年冬季在臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心),各年齡層都找得到新體驗!除了今年夏天廣受好評的親子活動「漂浮探險隊_球劇場篇」重新回歸之外,北藝中心也針對親子樂齡、一般大眾族群推出全新導覽;包含適合親子樂齡族群的「齡/時差-舞蹈篇:和你跳支舞」、「齡/時差-戲劇篇:請聽我說」,以及適合愛嘗鮮的一般大眾「LOOP BAR:夜遊事務所」,邀請民眾在年底一同體驗探索各種可能性。好評返場 漂浮探險隊親子共闖球劇場11月25日至26日,首先登場的是「漂浮探險隊_球劇場篇」的互動式導覽活動,專為兒童設計。此活動旨在讓親子們一同探索球劇場的各個空間,包括前場、後台及舞台。透過淺顯易懂的介紹,孩子們將有機會認識到建築設計的巧思。活動由「Mr. Yes 小丑劇團」主持,結合小丑表演和特技馬戲、偶戲、戲劇、物件與遊戲,父母及孩子可一同參與,享受最有趣的劇場體驗,創造難忘的回憶。兩人同行 齡/時差找回大人心中的小孩12月2日至3日的「齡/時差-舞蹈篇:和你跳支舞」和12月9日至10日的「齡/時差-戲劇篇:請聽我說」屬於《齡/時差》活動。旨在促進不同親子間的互動,重新體驗童年的快樂,一起嬉戲玩耍,拉近彼此的情感距離。通過活動的引導,參與者可以從不同的角度更深入地了解自己的父母,打開對話的空間。《齡/時差-舞蹈篇:和你跳支舞》由編舞家林恩如規劃,以非語言方式進行,通過即興表達進行交流,促進親密的互動和共享時光。目前於國立體育大學任舞蹈課講師,並投入台灣樂齡舞蹈課程教學的林恩如表示,課程將以接觸即興為主軸,通過遊戲方式引導參與者。即使參與者不懂跳舞也沒關係,最重要的是共同創造愉快的回憶,並經歷陪伴的特別時刻。《齡/時差-戲劇篇:請聽我說》邀請表演與教學經驗豐富的黃姿齊老師,透過劇場遊戲引導,喚醒每個人的內在小孩。用全新的眼光,重新發現家人另一種面貌。黃姿齊表示,平時因為慣性,而忘記了自己,課程中將利用不同技巧,協助家人們卸下日常互動角色,一起學習、遊戲,看見彼此的獨特性,重新接納自己也接納他人,才是此活動真正的意義所在。期間限定 LOOP BAR開張飽覽夜景歲末年終、耶誕節前夕,北藝中心將舉辦名為「LOOP BAR:夜遊事務所」的城市夜遊活動,於12月13日至23日限時營業。活動將在北藝中心參觀回路門口為起點,前往變身為「微醺吧」的排練場。活動結合探索導覽、話題暢聊、頂樓夜景、專屬表演、特調酒飲及趣味遊戲。活動邀請多位藝術家參與話題主講,包括李承叡、洪千涵、洪唯堯、張剛華、許栢昂、陳煜典、黃鼎云、楊迦恩、楊景翔、戴開成等。每場活動中,將隨機安排3至4位話題主講者參與聊天室的對話。此外,與台北妹酒之王Relay Juicetail Bar酒吧的合作也將成為亮點。需要注意的是,參加者必須年滿18歲,並憑票根兌換一瓶酒飲;報到時需出示證件,否則將以非酒精飲品取代。活動詳細介紹和購票資訊可在以下連結獲得: 「漂浮探險隊_球劇場篇」https://www.opentix.life/event/1712748821275922433 《齡/時差-舞蹈篇:和你跳支舞》https://www.opentix.life/event/1709502645406277633 《齡/時差-戲劇篇:請聽我說》https://www.opentix.life/event/1710146528154755073 「LOOP BAR:夜遊事務所」https://www.opentix.life/event/1718890951674896384※禁止酒駕,酒後不開車,安全有保障。