開館時間

:::

新聞媒體

2023.09.06一場死生陰陽間的觀察 國光劇團「魔幻雙齣」實驗京劇更多可能國光劇團年度新製作2023臺北藝術節【魔幻雙齣】,9月8日至10日在臺北表演藝術中心藍盒子實驗劇場演出,以「死生一夢」及「陰陽雙照」兩個主題,涵括《試妻劈棺》、《傀儡幻戲》、《伐子都》、《活捉》四齣劇目,結合前台「魔幻隧道-AI沉浸式體驗」,將激盪出科技與傳統的藝術火花。「哲學的莊子」跟「戲曲的莊子」融合出新探問【魔幻雙齣】的第一部「死生一夢」,以有名的莊子《試妻劈棺》故事和新編劇《傀儡幻戲》兩齣戲為相互辯證,從崑曲《蝴蝶夢》莊子和骷髏對話的〈嘆骷〉概念出發,探問人和骷髏誰才自在?真情何在?將「哲學的莊子」跟「戲曲的莊子」融為一體,極富巧思。表演上,主演《試妻劈棺》的林庭瑜和《傀儡幻戲》的凌嘉臨都將踩蹻演出,展現京劇旦行藝術的豐富表演技巧。若說起賦予人偶生命,「鬼娃恰吉」或「安娜貝爾」都十分有名氣,但在「死生一夢」中,不管是《試妻劈棺》中的紙紮人金童玉女「二百五」、「三百三」,或《傀儡幻戲》的凌嘉臨,都是「以人演偶」,不僅在表演技藝上有其驚豔之處,導演戴君芳和音樂設計姬君達為本劇打造的視聽氛圍,更能引導觀眾更可透過戲來思考,它們是否有自己的情感?照映出的是誰的念頭?幽魂索命的當代新詮釋第二部「陰陽雙照」以陰間判官為牽引,從孽鏡台照見人間糾葛。同是幽魂索命,《伐子都》與《活捉》便截然不同。蔣勳讚《伐子都》為「東方馬克白」,其觀劇重點,便在飾演公孫子都的武生如何透過京劇身段,表現對亡魂索命的內心愧疚、驚惶不安。青年武生李家德已是第三次演出此劇,對自己身上功夫的要求不斷提升,本次觀眾可在小劇場近距離觀賞其精湛的京劇武藝。《活捉》同為陰魂索命,出發點完全不同。被宋江殺害後的閻惜姣,回到陽間不是找兇手宋江,而是情郎張文遠,女鬼究竟是「報仇」還是「報愛」,複雜難明的情緒,都在主演黃宇琳踩著硬蹻、水袖翻舞、聲情並茂的演出中展現。搭配絕佳拍檔丑行名角陳清河在藍盒子實驗劇場共同演出,觀眾觀賞演員精彩身段的震撼程度,定然更上一層樓。科技與傳統在藝術中激盪出火花京劇藝術是以演員為中心的「角兒」的藝術,演員身上深厚的傳統藝術功底是傳統戲曲演出的核心,國光劇團以此為本,將京劇的寫意精神結合當代思維及劇場實驗,融合現代劇場的視覺美學,展現出劇場、劇情、概念上多重意義的「魔幻」。王安祈藝術總監表示:「我們透過戲去探究死生陰陽的大哉問,但畢竟誰都沒死過,其實誰都沒有答案。但我們可以確定的是,演員在台上展現他們用一生不斷精粹的京劇武功,他們本身就是最大的魔幻。」國光劇團團長張育華也表示:「本次演出以『魔幻』為題,高度發揮對各種生命情境狀態的深刻描摹,試圖打破京劇傳承演繹框架的固有認知,相信一旦轉換觀演視角,文化遺產或可也褪去制式外衣,自在悠遊於當代。」此外,觀眾還能參與前臺「魔幻隧道-AI沉浸式體驗」的特別活動,入場看戲時體驗用AI繪圖技術完成「換臉」,進一步感受科技和傳統在藝術中的碰撞火花。

2023.09.06一場死生陰陽間的觀察 國光劇團「魔幻雙齣」實驗京劇更多可能國光劇團年度新製作2023臺北藝術節【魔幻雙齣】,9月8日至10日在臺北表演藝術中心藍盒子實驗劇場演出,以「死生一夢」及「陰陽雙照」兩個主題,涵括《試妻劈棺》、《傀儡幻戲》、《伐子都》、《活捉》四齣劇目,結合前台「魔幻隧道-AI沉浸式體驗」,將激盪出科技與傳統的藝術火花。「哲學的莊子」跟「戲曲的莊子」融合出新探問【魔幻雙齣】的第一部「死生一夢」,以有名的莊子《試妻劈棺》故事和新編劇《傀儡幻戲》兩齣戲為相互辯證,從崑曲《蝴蝶夢》莊子和骷髏對話的〈嘆骷〉概念出發,探問人和骷髏誰才自在?真情何在?將「哲學的莊子」跟「戲曲的莊子」融為一體,極富巧思。表演上,主演《試妻劈棺》的林庭瑜和《傀儡幻戲》的凌嘉臨都將踩蹻演出,展現京劇旦行藝術的豐富表演技巧。若說起賦予人偶生命,「鬼娃恰吉」或「安娜貝爾」都十分有名氣,但在「死生一夢」中,不管是《試妻劈棺》中的紙紮人金童玉女「二百五」、「三百三」,或《傀儡幻戲》的凌嘉臨,都是「以人演偶」,不僅在表演技藝上有其驚豔之處,導演戴君芳和音樂設計姬君達為本劇打造的視聽氛圍,更能引導觀眾更可透過戲來思考,它們是否有自己的情感?照映出的是誰的念頭?幽魂索命的當代新詮釋第二部「陰陽雙照」以陰間判官為牽引,從孽鏡台照見人間糾葛。同是幽魂索命,《伐子都》與《活捉》便截然不同。蔣勳讚《伐子都》為「東方馬克白」,其觀劇重點,便在飾演公孫子都的武生如何透過京劇身段,表現對亡魂索命的內心愧疚、驚惶不安。青年武生李家德已是第三次演出此劇,對自己身上功夫的要求不斷提升,本次觀眾可在小劇場近距離觀賞其精湛的京劇武藝。《活捉》同為陰魂索命,出發點完全不同。被宋江殺害後的閻惜姣,回到陽間不是找兇手宋江,而是情郎張文遠,女鬼究竟是「報仇」還是「報愛」,複雜難明的情緒,都在主演黃宇琳踩著硬蹻、水袖翻舞、聲情並茂的演出中展現。搭配絕佳拍檔丑行名角陳清河在藍盒子實驗劇場共同演出,觀眾觀賞演員精彩身段的震撼程度,定然更上一層樓。科技與傳統在藝術中激盪出火花京劇藝術是以演員為中心的「角兒」的藝術,演員身上深厚的傳統藝術功底是傳統戲曲演出的核心,國光劇團以此為本,將京劇的寫意精神結合當代思維及劇場實驗,融合現代劇場的視覺美學,展現出劇場、劇情、概念上多重意義的「魔幻」。王安祈藝術總監表示:「我們透過戲去探究死生陰陽的大哉問,但畢竟誰都沒死過,其實誰都沒有答案。但我們可以確定的是,演員在台上展現他們用一生不斷精粹的京劇武功,他們本身就是最大的魔幻。」國光劇團團長張育華也表示:「本次演出以『魔幻』為題,高度發揮對各種生命情境狀態的深刻描摹,試圖打破京劇傳承演繹框架的固有認知,相信一旦轉換觀演視角,文化遺產或可也褪去制式外衣,自在悠遊於當代。」此外,觀眾還能參與前臺「魔幻隧道-AI沉浸式體驗」的特別活動,入場看戲時體驗用AI繪圖技術完成「換臉」,進一步感受科技和傳統在藝術中的碰撞火花。 2023.09.052023臺北藝術節壓軸 再拒劇團《說吧,香港》 以聲音劇場再現香港200年歷史更迭2023臺北藝術節的壓軸節目即將登場,由第18屆台新藝術獎年度大獎得主「再拒劇團」所帶來的《說吧,香港》,2020年於臺北詩歌節首演時索票一空,大受好評。此作品以香港詩人廖偉棠的15首編年組詩為本,將於9月30日、10月1日在中山堂中正廳演出。本作品採用紀錄劇場╱報告劇的形式,以聲音為敘事主軸的手法,導演黃思農攜手台港兩地的金馬獎音樂人黃衍仁和曾韻方,為詩作譜曲演唱,並加入演員鄭尹真、禤思敏,以華語、粵語雙語朗誦詩作,述說香港這座島嶼兩百年來所歷經的流變。以聲敘史:乘著音樂與詩,穿梭香港兩百年的時空《說吧,香港》演出結合詩歌及劇場形式,以人物誌的方式描繪香港200年的歷史,揉合環境音樂、民謠、龐克、圓舞曲、聲響演奏、地水南音等音樂型態,黃衍仁表示:「粵語的抑揚頓挫本身便有一種音樂性,與華語的音樂性不同,兩者在不同音樂的加成下,讓整部作品在聽覺上有著豐富的層次。」黃衍仁也提及,譜曲的過程讓他進入很深層的閱讀的狀態,因為得「泡在字裡面很久」,詩句其實有自己的音符、自己的節奏,編曲需要將裡面隱藏的東西表現出來。與先前詩歌節的演出相比,黃思農坦言,與先前詩歌節的版本相比,這次音樂的處理將更細緻。聲音劇場必須要求演員跟樂手互相配合。光是念詩,要多放一些角色,用他們口吻在描述故事。或少一些角色,或讓詩句像作者的自白,就得反覆思量。廖偉棠也提及詩作在原先的創作中,是粵語、華語版本都有,提供給導演做選擇。演出的時是國語跟粵語交替。比如張愛玲的口吻不可能說粵語,而盧亭就是香港大嶼山的先民,那肯定是粵語。甚至有一首詩的主角是妓女,則選擇純口語。「這些聲音都是我們在塑造所謂殖民地的聲音。而《說吧,香港》像是一個人跟你說他的生命故事,如同日誌一般。這組詩的敘事本身就蠻有劇場性,因此我並沒有放太多劇場手法在裡面,而是回到詩的音樂性。當聲音成為劇場裡最重要的敘事方式,包括你使用什麼擴音器,大聲公,喇叭,或肉身。用或不用麥克風等,都有其意義。」黃思農表示。《說吧,香港》在音樂風格與詩作的搭配上,如〈一九零七年,蠻雲〉描寫當時香港繁榮樣貌下,娼妓業的興盛與衍伸的女妓男客愛情故事,本作音樂便以庶民音樂「地水南音」的風格相互呼應;〈一九六七年,青少年哪吒〉的背景為1967年香港人反英國政府的六七暴動事件,在詩中帶出了暴動事件中第一位殞落的平民—14歲的理髮學徒陳永祥,音樂的選擇則使用搖滾曲風帶出暴動現場的既視感。創造台港共情的流行文化:電影、音樂與偶像符碼80年代至90年代初期香港電影黃金時期以來,港片與香港偶像成為眾多台灣人的共同記憶,流行文化的相互交流深深影響至今。風靡全台的香港藝人張國榮2003年於高樓一躍而下,一代風華成為絕響,與該年台港共同經歷的SARS事件至今正逢20週年。廖偉棠以詩作〈二零零三年,一個躍下的人〉融合此兩起傷逝,在甫度過Covid-19疫情的今年演繹本詩作更具紀念價值。正史外的香港:由海盜、作家、學徒、政治家、藝術家合撰的香港方誌在《說吧,香港》,廖偉棠選擇描繪的人物,並非從大家所熟悉的香港切入,而是將視角望向正史之外的角度:「我選擇這些沒有被正史所觸及的人們,告訴大家另一個香港存在,也希望能透過詩為那些死去的人、被主流歷史排除在外的人發聲。」自1810年清朝的女海盜鄭一嫂開始,《海國圖志》的魏源與晚清詩人黃遵憲,以外圍的角度凝視香港;而盲樂師杜煥以「地水南音」演唱娼妓悲歌。到1940年後,香港捲入戰爭巨浪,隨中國情勢的演變,作家蕭紅、張愛玲的輾轉流離似乎也呼應了香港的命運。1960年後,六七暴動中的理髮學徒陳永祥,對香港時代有強烈印記的文學家也斯、巨星張國榮也出沒於詩行句間。廖偉棠也將2000年後台灣民眾熟知的雨傘革命與反送中運動放入演出之中。廖偉棠回憶當時合作的經過,他說,2019年香港反送中的事情發生,詩人鴻鴻覺得應該要回應,引薦我與再拒劇團的黃思農合作,在2020年臺北詩歌節做了一個演出。廖偉棠表示,現在又有一些修訂。因為過去幾年,香港又有很多新的壓力出現、新的焦慮、新的痛苦,新的版本應該要把這些都納入。所以這個作品從誕生到現在,還在不斷在生長,如同現在香港的轉變。而《說吧,香港》的結尾,有一首詩名叫做〈我夢見一個未來的香港人〉,我希望這個作品不要停留在一連串的歷史事件上,而是更延伸到未來去。島嶼的記憶與未來:在臺灣與香港對望廖偉棠提及香港與臺灣間的關聯:「過去臺灣在戒嚴時期,因為言論自由被框限,會選擇在香港出版,而香港在97回歸之後,慢慢的將作品出版重心移至臺灣,也讓香港的文學,在臺灣為更多人所知。」從政治、殖民歷史、文學、大眾文化,香港與臺灣的相互映照關係不言而喻,本作講述香港兩百年歷史,企圖以宏觀角度訴說島嶼記憶,亦期許觀眾以相應觀點回顧與再探索臺灣這片土地。2023臺北藝術節《說吧,香港》將於9月30日至10月1日於中山堂中正廳演出,邀請觀眾一同見證香港200年的歷史更迭,購票資訊可至OPENTIX兩廳院文化生活,或至北藝中心-臺北藝術節官網查詢。《說吧,香港》購票連結:https://www.opentix.life/event/1651140682862448642臺北藝術節《說吧,香港》節目頁:https://www.tpac-taipei.org/program/463

2023.09.052023臺北藝術節壓軸 再拒劇團《說吧,香港》 以聲音劇場再現香港200年歷史更迭2023臺北藝術節的壓軸節目即將登場,由第18屆台新藝術獎年度大獎得主「再拒劇團」所帶來的《說吧,香港》,2020年於臺北詩歌節首演時索票一空,大受好評。此作品以香港詩人廖偉棠的15首編年組詩為本,將於9月30日、10月1日在中山堂中正廳演出。本作品採用紀錄劇場╱報告劇的形式,以聲音為敘事主軸的手法,導演黃思農攜手台港兩地的金馬獎音樂人黃衍仁和曾韻方,為詩作譜曲演唱,並加入演員鄭尹真、禤思敏,以華語、粵語雙語朗誦詩作,述說香港這座島嶼兩百年來所歷經的流變。以聲敘史:乘著音樂與詩,穿梭香港兩百年的時空《說吧,香港》演出結合詩歌及劇場形式,以人物誌的方式描繪香港200年的歷史,揉合環境音樂、民謠、龐克、圓舞曲、聲響演奏、地水南音等音樂型態,黃衍仁表示:「粵語的抑揚頓挫本身便有一種音樂性,與華語的音樂性不同,兩者在不同音樂的加成下,讓整部作品在聽覺上有著豐富的層次。」黃衍仁也提及,譜曲的過程讓他進入很深層的閱讀的狀態,因為得「泡在字裡面很久」,詩句其實有自己的音符、自己的節奏,編曲需要將裡面隱藏的東西表現出來。與先前詩歌節的演出相比,黃思農坦言,與先前詩歌節的版本相比,這次音樂的處理將更細緻。聲音劇場必須要求演員跟樂手互相配合。光是念詩,要多放一些角色,用他們口吻在描述故事。或少一些角色,或讓詩句像作者的自白,就得反覆思量。廖偉棠也提及詩作在原先的創作中,是粵語、華語版本都有,提供給導演做選擇。演出的時是國語跟粵語交替。比如張愛玲的口吻不可能說粵語,而盧亭就是香港大嶼山的先民,那肯定是粵語。甚至有一首詩的主角是妓女,則選擇純口語。「這些聲音都是我們在塑造所謂殖民地的聲音。而《說吧,香港》像是一個人跟你說他的生命故事,如同日誌一般。這組詩的敘事本身就蠻有劇場性,因此我並沒有放太多劇場手法在裡面,而是回到詩的音樂性。當聲音成為劇場裡最重要的敘事方式,包括你使用什麼擴音器,大聲公,喇叭,或肉身。用或不用麥克風等,都有其意義。」黃思農表示。《說吧,香港》在音樂風格與詩作的搭配上,如〈一九零七年,蠻雲〉描寫當時香港繁榮樣貌下,娼妓業的興盛與衍伸的女妓男客愛情故事,本作音樂便以庶民音樂「地水南音」的風格相互呼應;〈一九六七年,青少年哪吒〉的背景為1967年香港人反英國政府的六七暴動事件,在詩中帶出了暴動事件中第一位殞落的平民—14歲的理髮學徒陳永祥,音樂的選擇則使用搖滾曲風帶出暴動現場的既視感。創造台港共情的流行文化:電影、音樂與偶像符碼80年代至90年代初期香港電影黃金時期以來,港片與香港偶像成為眾多台灣人的共同記憶,流行文化的相互交流深深影響至今。風靡全台的香港藝人張國榮2003年於高樓一躍而下,一代風華成為絕響,與該年台港共同經歷的SARS事件至今正逢20週年。廖偉棠以詩作〈二零零三年,一個躍下的人〉融合此兩起傷逝,在甫度過Covid-19疫情的今年演繹本詩作更具紀念價值。正史外的香港:由海盜、作家、學徒、政治家、藝術家合撰的香港方誌在《說吧,香港》,廖偉棠選擇描繪的人物,並非從大家所熟悉的香港切入,而是將視角望向正史之外的角度:「我選擇這些沒有被正史所觸及的人們,告訴大家另一個香港存在,也希望能透過詩為那些死去的人、被主流歷史排除在外的人發聲。」自1810年清朝的女海盜鄭一嫂開始,《海國圖志》的魏源與晚清詩人黃遵憲,以外圍的角度凝視香港;而盲樂師杜煥以「地水南音」演唱娼妓悲歌。到1940年後,香港捲入戰爭巨浪,隨中國情勢的演變,作家蕭紅、張愛玲的輾轉流離似乎也呼應了香港的命運。1960年後,六七暴動中的理髮學徒陳永祥,對香港時代有強烈印記的文學家也斯、巨星張國榮也出沒於詩行句間。廖偉棠也將2000年後台灣民眾熟知的雨傘革命與反送中運動放入演出之中。廖偉棠回憶當時合作的經過,他說,2019年香港反送中的事情發生,詩人鴻鴻覺得應該要回應,引薦我與再拒劇團的黃思農合作,在2020年臺北詩歌節做了一個演出。廖偉棠表示,現在又有一些修訂。因為過去幾年,香港又有很多新的壓力出現、新的焦慮、新的痛苦,新的版本應該要把這些都納入。所以這個作品從誕生到現在,還在不斷在生長,如同現在香港的轉變。而《說吧,香港》的結尾,有一首詩名叫做〈我夢見一個未來的香港人〉,我希望這個作品不要停留在一連串的歷史事件上,而是更延伸到未來去。島嶼的記憶與未來:在臺灣與香港對望廖偉棠提及香港與臺灣間的關聯:「過去臺灣在戒嚴時期,因為言論自由被框限,會選擇在香港出版,而香港在97回歸之後,慢慢的將作品出版重心移至臺灣,也讓香港的文學,在臺灣為更多人所知。」從政治、殖民歷史、文學、大眾文化,香港與臺灣的相互映照關係不言而喻,本作講述香港兩百年歷史,企圖以宏觀角度訴說島嶼記憶,亦期許觀眾以相應觀點回顧與再探索臺灣這片土地。2023臺北藝術節《說吧,香港》將於9月30日至10月1日於中山堂中正廳演出,邀請觀眾一同見證香港200年的歷史更迭,購票資訊可至OPENTIX兩廳院文化生活,或至北藝中心-臺北藝術節官網查詢。《說吧,香港》購票連結:https://www.opentix.life/event/1651140682862448642臺北藝術節《說吧,香港》節目頁:https://www.tpac-taipei.org/program/463 2023.08.31何曉玫經典重製 《親愛的》新篇再創顛峰動態摺紙舞臺打造全新視覺效果 舞出「愛」的千種姿態2023臺北藝術節本週六、日將帶來何曉玫MeimageDance的經典作品《親愛的》,於9月2日、3日在臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)球劇場演出。2013年《親愛的》首演當年即榮獲「台新藝術獎」年度入選作品,由國家文藝獎得主、編舞家何曉玫醞釀十年經典重製。本作品延續何曉玫獨特的「超現實幻想」創作迴路,透過俐落而精湛的人偶化肢體風格,賦予觀眾深刻的印象。動態摺紙舞臺更突破劇場技術的限制,打造全新的視覺效果。《親愛的》創作靈感來自何曉玫閱讀時對文字的悸動,何曉玫認為,《親愛的》談的就是人對愛的一個態度,探討人與人之間的依附關係、人際關係。何曉玫指出,我10年前沒有說完的話,這一次還有機會再說出來,這次多了一個「祕密武器」-10年後,我們把舞臺「變皺了、會動了」。北藝中心副執行長陳盈珊表示,《親愛的》是臺北藝術節9月份節目首週主打,在藝術節的主題「萬物運動」下邀請何曉玫老師十年經典舞作重新再製,將舞臺全新升級到球劇場,以精湛舞蹈詮釋人類世界的親密關係,非常令人驚豔。結合街舞元素,人偶化肢體風格這次經典重製將帶進流行街舞的動作技巧,加強人偶的肢體感,與當代舞蹈的流暢產生對比。而摺紙造型的舞臺則進一步提升斜坡結構,以重心掌握,製造出更多失衡、失控的人際關係與互動。更突破劇場技術的限制,由五片結構組成階梯狀,透過遠端控制斜面的角度,打造全新舞臺的視覺效果。此次作品並與首位進駐路易威登藝文空間的臺灣藝術家吳耿禎合作,舞臺彷彿展開的書頁。剪紙的象徵意味著自我的不完整,而強烈的黑白輪廓線引導著舞者們,穿梭在陰陽虛實的光影中,演繹人生百態。十年醞釀,製作動態舞臺回顧10年前《親愛的》演出時就驚豔大眾,獲得許多迴響,這次舞臺升級,加入技術總監楊金源實現摺紙、剪紙概念的舞臺,以動力、機械設計讓舞臺可以動、可以折起來。何曉玫表示,試著讓舞者在失重地心的狀態裡,在演出時會跨越到摺紙舞臺。 10年後跟這群舞者相遇,用他們的方法來說出愛的故事,他們既要像運動員一樣爬山,不怕從高處滑下來;還要在很熟悉的現代舞語彙裡,加上街舞的技術;更要在舞臺上換場,最難的一件事情就是怎麼很赤裸的、很勇敢的去說愛,用他們的身體來表達愛的千百種姿態。何曉玫表示,第一段舞者們都穿著風衣,當有人把風衣脫掉時會呈現獨舞,就像是小說的人物表。每個人都是自己生命故事的主角,也是別人生命中的配角,在不同的時空裡交織出人生的萬象圖譜。最令人印象深刻的是,第四幕上下半身是用不同的人組合起來,如同每一個人是獨立個體,可也代表人跟人之間的相容,何曉玫強調,會這麼演繹「並非技術的呈現」,而是更貼近真實的生命狀態。編舞家何曉玫是第十九屆國家文藝獎舞蹈類的得主,被譽為「創造超現實想像高手」。她於2010年創立了「何曉玫MeimageDance」,創團精神在標示未來性,反映舞蹈與視覺文化的特殊風格。2011年起,每年推出「鈕扣*New Choreographer」計畫,旨在培養在海外表現優異的舞者和編舞家,逐年回國進行創作和演出,並交換國際經驗。2016年起舉辦「專業舞者工作坊」,提供專業身體訓練課程,給予臺灣自由舞者支持與回饋。陸續規劃學障與偏鄉地區待用課程、拍攝Video Dance系列等,擴大舞蹈的社會接觸與影響力。這次的演出結合剪紙藝術影像、光影效果、精彩的動力舞台和優秀的舞者,共同塑造出奇幻美景,邀請觀眾一同欣賞由「何曉玫MeimageDance」帶來舞蹈視覺風格強烈《親愛的》, 《親愛的》於9月2日、3日於北藝中心球劇場演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1651115042750746626,臺北藝術節詳細節目內容可上官網https://www.tpac-taipei.org/festival-taipei或至北藝中心粉絲團。

2023.08.31何曉玫經典重製 《親愛的》新篇再創顛峰動態摺紙舞臺打造全新視覺效果 舞出「愛」的千種姿態2023臺北藝術節本週六、日將帶來何曉玫MeimageDance的經典作品《親愛的》,於9月2日、3日在臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)球劇場演出。2013年《親愛的》首演當年即榮獲「台新藝術獎」年度入選作品,由國家文藝獎得主、編舞家何曉玫醞釀十年經典重製。本作品延續何曉玫獨特的「超現實幻想」創作迴路,透過俐落而精湛的人偶化肢體風格,賦予觀眾深刻的印象。動態摺紙舞臺更突破劇場技術的限制,打造全新的視覺效果。《親愛的》創作靈感來自何曉玫閱讀時對文字的悸動,何曉玫認為,《親愛的》談的就是人對愛的一個態度,探討人與人之間的依附關係、人際關係。何曉玫指出,我10年前沒有說完的話,這一次還有機會再說出來,這次多了一個「祕密武器」-10年後,我們把舞臺「變皺了、會動了」。北藝中心副執行長陳盈珊表示,《親愛的》是臺北藝術節9月份節目首週主打,在藝術節的主題「萬物運動」下邀請何曉玫老師十年經典舞作重新再製,將舞臺全新升級到球劇場,以精湛舞蹈詮釋人類世界的親密關係,非常令人驚豔。結合街舞元素,人偶化肢體風格這次經典重製將帶進流行街舞的動作技巧,加強人偶的肢體感,與當代舞蹈的流暢產生對比。而摺紙造型的舞臺則進一步提升斜坡結構,以重心掌握,製造出更多失衡、失控的人際關係與互動。更突破劇場技術的限制,由五片結構組成階梯狀,透過遠端控制斜面的角度,打造全新舞臺的視覺效果。此次作品並與首位進駐路易威登藝文空間的臺灣藝術家吳耿禎合作,舞臺彷彿展開的書頁。剪紙的象徵意味著自我的不完整,而強烈的黑白輪廓線引導著舞者們,穿梭在陰陽虛實的光影中,演繹人生百態。十年醞釀,製作動態舞臺回顧10年前《親愛的》演出時就驚豔大眾,獲得許多迴響,這次舞臺升級,加入技術總監楊金源實現摺紙、剪紙概念的舞臺,以動力、機械設計讓舞臺可以動、可以折起來。何曉玫表示,試著讓舞者在失重地心的狀態裡,在演出時會跨越到摺紙舞臺。 10年後跟這群舞者相遇,用他們的方法來說出愛的故事,他們既要像運動員一樣爬山,不怕從高處滑下來;還要在很熟悉的現代舞語彙裡,加上街舞的技術;更要在舞臺上換場,最難的一件事情就是怎麼很赤裸的、很勇敢的去說愛,用他們的身體來表達愛的千百種姿態。何曉玫表示,第一段舞者們都穿著風衣,當有人把風衣脫掉時會呈現獨舞,就像是小說的人物表。每個人都是自己生命故事的主角,也是別人生命中的配角,在不同的時空裡交織出人生的萬象圖譜。最令人印象深刻的是,第四幕上下半身是用不同的人組合起來,如同每一個人是獨立個體,可也代表人跟人之間的相容,何曉玫強調,會這麼演繹「並非技術的呈現」,而是更貼近真實的生命狀態。編舞家何曉玫是第十九屆國家文藝獎舞蹈類的得主,被譽為「創造超現實想像高手」。她於2010年創立了「何曉玫MeimageDance」,創團精神在標示未來性,反映舞蹈與視覺文化的特殊風格。2011年起,每年推出「鈕扣*New Choreographer」計畫,旨在培養在海外表現優異的舞者和編舞家,逐年回國進行創作和演出,並交換國際經驗。2016年起舉辦「專業舞者工作坊」,提供專業身體訓練課程,給予臺灣自由舞者支持與回饋。陸續規劃學障與偏鄉地區待用課程、拍攝Video Dance系列等,擴大舞蹈的社會接觸與影響力。這次的演出結合剪紙藝術影像、光影效果、精彩的動力舞台和優秀的舞者,共同塑造出奇幻美景,邀請觀眾一同欣賞由「何曉玫MeimageDance」帶來舞蹈視覺風格強烈《親愛的》, 《親愛的》於9月2日、3日於北藝中心球劇場演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1651115042750746626,臺北藝術節詳細節目內容可上官網https://www.tpac-taipei.org/festival-taipei或至北藝中心粉絲團。 2023.08.30臺北表演藝術中心、法國國家舞蹈中心及 香奈兒品牌發佈一項跨領域、跨文化、跨世代的國際藝術教育計畫 - 2023 Camping Asia2023年Camping Asia將於11月20日至12月1日期間在臺北表演藝術中心(簡稱北藝中心)舉辦,這項計畫是北藝中心、法國國家舞蹈中心及香奈兒品牌的共同合作所促成;Camping Asia針對所有型態的表演藝術推出豐富且多樣的營隊課程,包括工作坊、表演節目與各式活動。在合作夥伴香奈兒品牌支持下,2023年的Camping Asia接續了2019年首屆推出的成就基礎,不僅擴大整體規模也增加內容的多樣性,相關課程將開放給臺灣地區的學校、學生以及教職員參加。靈感源自營隊的形式概念,Camping Asia匯聚來自亞洲、歐洲與美國的藝術家及相關科系學生參與,實踐跨文化、跨領域「Open for All」的理念。給下一個世代的未來藝術學苑:開放、多元、整合「Camping」計畫於2015年由法國國家舞蹈中心創辦,在2017年與北藝中心簽定合作,由藝術家林人中擔任策展人,打造「Camping」計畫成為一個學習、交流與合作的平台。為了策畫2023年的Camping Asia,林人中與北藝中心、法國國家舞蹈中心及香奈兒品牌共同定義了跨文化的架構,以「Asia亞洲」作為核心,汲取法國與臺灣之於表演藝術最好的做法與經驗,打造出深具在地特色的「Camping Asia」。北藝中心執行長王孟超指出:「創作並非發明,而是發現。有能力發現並串聯各領域及議題的創作者,是我們期待的藝術家樣貌。當時決定與法國國家舞蹈中心合作,其實是發現Camping的課程設計與北藝中心對未來創作人才的期待相當一致。」北藝中心董事長劉若瑀也以自身的創作經歷分享:「沒有技術就沒有藝術,但只有技術也不是藝術!臺灣的藝術教育著重在技術的養成,這很重要,但創作是一個整合過程,需要將各項單獨的元素揉合成一個整體,最後才是觀眾看到的作品。Camping是法國國家舞蹈中心發起的交流計劃,讓即將從學校畢業的年輕人,從專研技術的學生時代開始邁向藝術創作領域的門檻。當Camping 來到北藝中心,加上Asia的意義,是期許北藝中心成為亞洲藝術學子們與世界交流的成長基地,可以在此打開視野,直接跟世界各地藝術家們工作,從創作中銜接專業領域,面對的所有課題,蛻變成為藝術家!」策展人林人中表示:「Camping Asia 是一個極具藝術未來視野的跨國計畫,也是北藝中心展現國際串聯能量、培育新世代人才的重要平台。透過Camping Asia的串連,歷年來我們持續選送臺灣年輕藝術家到法國駐村;支持了國立臺灣藝術大學、國立臺北藝術大學、臺北市立大學到法國交流,布拉瑞揚‧帕格勒法、余政達、田孝慈、許栢昂及蘇文琪亦受邀擔任法國國家舞蹈中心工作坊教師。2023年的Camping Asia 在香奈兒品牌支持下,我們相信臺灣藝術家的創作能量會持續發酵,並開創跨國文化合作和國際巡演的機會。」香奈兒藝術與文化部門全球負責人 Yana Peel 表示:「我們很高興能支持臺北表演藝術中心這項跨世代、跨文化、跨領域的計畫,Camping Asia延續了香奈兒品牌加速促進表演藝術之間創新、交流與合作的使命。成為北藝中心與法國國家舞蹈中心的合作夥伴推動我們進行在地化合作的理想抱負,從而促進全球性的文化發展,共同推廣藝術是『Open for All』的精神理念。」藝術教育計畫,深入臺灣及更遠之處!為了讓不同藝術院校的學生與各領域藝術家進行交流,為期12天的Camping Asia設計了不同的課程形式:包括由各校學生規畫並帶領的「早課」、由各國藝術家根據自己的文化及訓練背景設計的「大堂課」及「工作坊」。學生與藝術家也分別有機會在「學校馬拉松」及「表演節目」中發表創作作品;而最富含交流精神的「開閉幕派對」同時也涵蓋其中。透過這些各式各樣的交流體驗,讓同學們得以理解創作過程其實非常多樣化,有不同的路徑可遵循。Camping這樣的模式為藝術教育提出更具說服力的倡議計畫,在臺灣與世界各地皆然。2023年的Camping Asia預計邀請21位的跨領域創作者與16所藝術院校逾120位學生,其中「表演節目」及「開閉幕派對」將透過邀請或售票方式開放給觀眾,完整資訊將在9月份於臺北表演藝術中心官網公告。了解更多,請至camping asia 專頁:https://www.tpac-taipei.org/2023campingasia

2023.08.30臺北表演藝術中心、法國國家舞蹈中心及 香奈兒品牌發佈一項跨領域、跨文化、跨世代的國際藝術教育計畫 - 2023 Camping Asia2023年Camping Asia將於11月20日至12月1日期間在臺北表演藝術中心(簡稱北藝中心)舉辦,這項計畫是北藝中心、法國國家舞蹈中心及香奈兒品牌的共同合作所促成;Camping Asia針對所有型態的表演藝術推出豐富且多樣的營隊課程,包括工作坊、表演節目與各式活動。在合作夥伴香奈兒品牌支持下,2023年的Camping Asia接續了2019年首屆推出的成就基礎,不僅擴大整體規模也增加內容的多樣性,相關課程將開放給臺灣地區的學校、學生以及教職員參加。靈感源自營隊的形式概念,Camping Asia匯聚來自亞洲、歐洲與美國的藝術家及相關科系學生參與,實踐跨文化、跨領域「Open for All」的理念。給下一個世代的未來藝術學苑:開放、多元、整合「Camping」計畫於2015年由法國國家舞蹈中心創辦,在2017年與北藝中心簽定合作,由藝術家林人中擔任策展人,打造「Camping」計畫成為一個學習、交流與合作的平台。為了策畫2023年的Camping Asia,林人中與北藝中心、法國國家舞蹈中心及香奈兒品牌共同定義了跨文化的架構,以「Asia亞洲」作為核心,汲取法國與臺灣之於表演藝術最好的做法與經驗,打造出深具在地特色的「Camping Asia」。北藝中心執行長王孟超指出:「創作並非發明,而是發現。有能力發現並串聯各領域及議題的創作者,是我們期待的藝術家樣貌。當時決定與法國國家舞蹈中心合作,其實是發現Camping的課程設計與北藝中心對未來創作人才的期待相當一致。」北藝中心董事長劉若瑀也以自身的創作經歷分享:「沒有技術就沒有藝術,但只有技術也不是藝術!臺灣的藝術教育著重在技術的養成,這很重要,但創作是一個整合過程,需要將各項單獨的元素揉合成一個整體,最後才是觀眾看到的作品。Camping是法國國家舞蹈中心發起的交流計劃,讓即將從學校畢業的年輕人,從專研技術的學生時代開始邁向藝術創作領域的門檻。當Camping 來到北藝中心,加上Asia的意義,是期許北藝中心成為亞洲藝術學子們與世界交流的成長基地,可以在此打開視野,直接跟世界各地藝術家們工作,從創作中銜接專業領域,面對的所有課題,蛻變成為藝術家!」策展人林人中表示:「Camping Asia 是一個極具藝術未來視野的跨國計畫,也是北藝中心展現國際串聯能量、培育新世代人才的重要平台。透過Camping Asia的串連,歷年來我們持續選送臺灣年輕藝術家到法國駐村;支持了國立臺灣藝術大學、國立臺北藝術大學、臺北市立大學到法國交流,布拉瑞揚‧帕格勒法、余政達、田孝慈、許栢昂及蘇文琪亦受邀擔任法國國家舞蹈中心工作坊教師。2023年的Camping Asia 在香奈兒品牌支持下,我們相信臺灣藝術家的創作能量會持續發酵,並開創跨國文化合作和國際巡演的機會。」香奈兒藝術與文化部門全球負責人 Yana Peel 表示:「我們很高興能支持臺北表演藝術中心這項跨世代、跨文化、跨領域的計畫,Camping Asia延續了香奈兒品牌加速促進表演藝術之間創新、交流與合作的使命。成為北藝中心與法國國家舞蹈中心的合作夥伴推動我們進行在地化合作的理想抱負,從而促進全球性的文化發展,共同推廣藝術是『Open for All』的精神理念。」藝術教育計畫,深入臺灣及更遠之處!為了讓不同藝術院校的學生與各領域藝術家進行交流,為期12天的Camping Asia設計了不同的課程形式:包括由各校學生規畫並帶領的「早課」、由各國藝術家根據自己的文化及訓練背景設計的「大堂課」及「工作坊」。學生與藝術家也分別有機會在「學校馬拉松」及「表演節目」中發表創作作品;而最富含交流精神的「開閉幕派對」同時也涵蓋其中。透過這些各式各樣的交流體驗,讓同學們得以理解創作過程其實非常多樣化,有不同的路徑可遵循。Camping這樣的模式為藝術教育提出更具說服力的倡議計畫,在臺灣與世界各地皆然。2023年的Camping Asia預計邀請21位的跨領域創作者與16所藝術院校逾120位學生,其中「表演節目」及「開閉幕派對」將透過邀請或售票方式開放給觀眾,完整資訊將在9月份於臺北表演藝術中心官網公告。了解更多,請至camping asia 專頁:https://www.tpac-taipei.org/2023campingasia 2023.08.30傳統硬核心 科技新體驗 國光劇團年度新戲「魔幻雙齣」即將登場國光劇團今年推出年度新製作【魔幻雙齣】,9月將在臺北表演藝術中心藍盒子實驗劇場與臺中歌劇院中劇場兩地演出,在藝術總監王安祈老師的規劃下,包括《試妻劈棺》、《傀儡幻戲》、《伐子都》、《活捉》四齣劇目,以傳統戲的表演藝術為核心,結合現代劇場的實驗思維,將是一檔別開生面的演出。莊子牽引出「死生一夢」:《試妻劈棺》與《傀儡幻戲》 「死生一夢」由莊子來串連《試妻劈棺》與《傀儡幻戲》兩個故事。《試妻劈棺》講述莊子遊歷歸來,為試探人間是否有真情,假死並化身為翩翩公子楚王孫,王安祈藝術總監從莊子妻女性角度出發,在極短篇幅內,由化身的眼神反思自身十年寂寥,銜接《傀儡幻戲》,成為一場詰問死生的演出。《傀儡幻戲》原創為臺大戲劇研究所碩士洪菁的劇作《傀儡幻戲圖》,國光劇團曾在2015以《幻戲》為名在木柵國光劇場演出,本次再由林建華王顗瑞兩位編劇再做創發。故事敘述傀儡藝師張聰,返家探視義父白爺爺時,發現義妹冬兒已病故成白骨,白爺爺卻仍以為女兒只是臥病在床,張璁為了安慰白爺爺,便懸絲換命,讓冬兒「起死回生」,卻傀儡產生真情感。生死界線,在兩個故事中都模糊,都有不同程度的解讀。本次演出,《試妻劈棺》由林庭瑜飾演田氏,鄒慈愛飾演莊周;《傀儡幻戲》由京崑小生溫宇航與王鶯驊、凌嘉臨、黃家成共同演出,戴君芳導演,共同串聯生死命題。判官明鏡映出「陰陽雙照」: 《伐子都》與《活捉》 呼應「死生一夢」以莊子一角來局外觀照、串聯兩齣戲,《伐子都》與《活捉》兩戲同演便以陰間判官來連接。《伐子都》一劇有「東方馬克白」的美稱,本次演出保留主角公孫子都的精彩武戲,以及用身段來表演內心驚嚇、恐懼等高潮迭起情緒的表演核心,敘事上則以倒敘方式,讓醜馬童至陰間向判官告狀開啟故事,讓表演節奏更加精煉,也讓觀眾更能進入劇情。緊湊情節同時也挑戰主演李家德的體力調節,讓人十分期待。判官案前有醜馬童為主申冤,亦有情癡者一心想返陽與愛人再續前緣,故有閻惜姣死後回人間「情勾」張文遠,兩人同赴陰間再續情緣的《活捉》,由黃宇琳、陳清河主演,展現「蹻功」硬底子絕活和丑行絕妙身段,共同展現「陰陽雙照」。魔幻雙齣,魔幻寫實 傳統戲曲劇場以演員的表演技藝為核心,國光劇團在製作現代劇場演出時,首要著重如何讓演員的一身絕藝結合現代文化意涵,讓作品帶給觀眾更多思考,煥發嶄新的生命力。編劇之一的林建華表示:「『魔幻雙齣』的製作構想,借鏡西方文學的『魔幻寫實」概念,在原本寫實的敘事架構中,凸顯『魔幻』的『鬼魂』、『夢境』、『回憶』、『意識流』、『由心生幻』等元素,似幻似真。」本劇結合戲曲的寫意美學與多元的舞台、燈光、影像手法,音樂設計上也邀請到姬君達參與(「死生一夢」)。「魔幻」不只發生於劇場舞台,國光劇團在前台導覽上也精心設計了「AI沉浸式體驗」的活動,讓民眾能夠體驗。相信這樣的傳統內在核心、實驗劇場形式展現的演出,能讓傳統與現代水乳交融,重塑戲曲經典,並定能給觀眾耳目一新的感受。

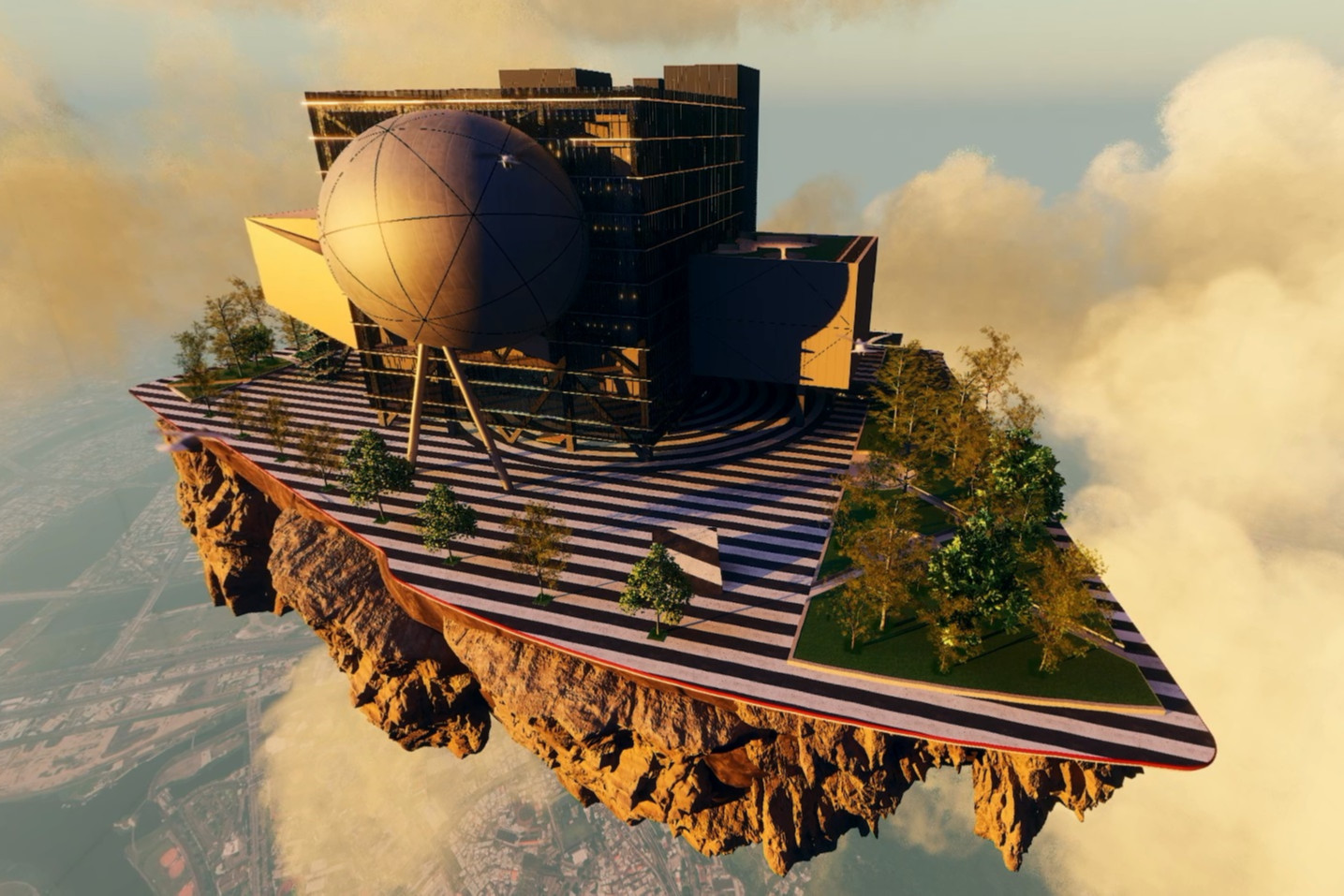

2023.08.30傳統硬核心 科技新體驗 國光劇團年度新戲「魔幻雙齣」即將登場國光劇團今年推出年度新製作【魔幻雙齣】,9月將在臺北表演藝術中心藍盒子實驗劇場與臺中歌劇院中劇場兩地演出,在藝術總監王安祈老師的規劃下,包括《試妻劈棺》、《傀儡幻戲》、《伐子都》、《活捉》四齣劇目,以傳統戲的表演藝術為核心,結合現代劇場的實驗思維,將是一檔別開生面的演出。莊子牽引出「死生一夢」:《試妻劈棺》與《傀儡幻戲》 「死生一夢」由莊子來串連《試妻劈棺》與《傀儡幻戲》兩個故事。《試妻劈棺》講述莊子遊歷歸來,為試探人間是否有真情,假死並化身為翩翩公子楚王孫,王安祈藝術總監從莊子妻女性角度出發,在極短篇幅內,由化身的眼神反思自身十年寂寥,銜接《傀儡幻戲》,成為一場詰問死生的演出。《傀儡幻戲》原創為臺大戲劇研究所碩士洪菁的劇作《傀儡幻戲圖》,國光劇團曾在2015以《幻戲》為名在木柵國光劇場演出,本次再由林建華王顗瑞兩位編劇再做創發。故事敘述傀儡藝師張聰,返家探視義父白爺爺時,發現義妹冬兒已病故成白骨,白爺爺卻仍以為女兒只是臥病在床,張璁為了安慰白爺爺,便懸絲換命,讓冬兒「起死回生」,卻傀儡產生真情感。生死界線,在兩個故事中都模糊,都有不同程度的解讀。本次演出,《試妻劈棺》由林庭瑜飾演田氏,鄒慈愛飾演莊周;《傀儡幻戲》由京崑小生溫宇航與王鶯驊、凌嘉臨、黃家成共同演出,戴君芳導演,共同串聯生死命題。判官明鏡映出「陰陽雙照」: 《伐子都》與《活捉》 呼應「死生一夢」以莊子一角來局外觀照、串聯兩齣戲,《伐子都》與《活捉》兩戲同演便以陰間判官來連接。《伐子都》一劇有「東方馬克白」的美稱,本次演出保留主角公孫子都的精彩武戲,以及用身段來表演內心驚嚇、恐懼等高潮迭起情緒的表演核心,敘事上則以倒敘方式,讓醜馬童至陰間向判官告狀開啟故事,讓表演節奏更加精煉,也讓觀眾更能進入劇情。緊湊情節同時也挑戰主演李家德的體力調節,讓人十分期待。判官案前有醜馬童為主申冤,亦有情癡者一心想返陽與愛人再續前緣,故有閻惜姣死後回人間「情勾」張文遠,兩人同赴陰間再續情緣的《活捉》,由黃宇琳、陳清河主演,展現「蹻功」硬底子絕活和丑行絕妙身段,共同展現「陰陽雙照」。魔幻雙齣,魔幻寫實 傳統戲曲劇場以演員的表演技藝為核心,國光劇團在製作現代劇場演出時,首要著重如何讓演員的一身絕藝結合現代文化意涵,讓作品帶給觀眾更多思考,煥發嶄新的生命力。編劇之一的林建華表示:「『魔幻雙齣』的製作構想,借鏡西方文學的『魔幻寫實」概念,在原本寫實的敘事架構中,凸顯『魔幻』的『鬼魂』、『夢境』、『回憶』、『意識流』、『由心生幻』等元素,似幻似真。」本劇結合戲曲的寫意美學與多元的舞台、燈光、影像手法,音樂設計上也邀請到姬君達參與(「死生一夢」)。「魔幻」不只發生於劇場舞台,國光劇團在前台導覽上也精心設計了「AI沉浸式體驗」的活動,讓民眾能夠體驗。相信這樣的傳統內在核心、實驗劇場形式展現的演出,能讓傳統與現代水乳交融,重塑戲曲經典,並定能給觀眾耳目一新的感受。 2023.08.29《漂浮北藝,微糖少冰》VR影片洛杉磯電影獎摘金 臺北表演藝術中心被世界看見兩大VR金獎導演黃心健X張文杰 展現臺灣新媒體藝術創作能量甫於今年8月迎接開幕週年的臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心),由兩大導演VR金獎導演黃心健和張文杰聯手量身操刀《漂浮北藝,微糖少冰》VR影片,日前榮獲美國洛杉磯電影獎(LAFA)的最佳奇幻影片(Best Fantasy Film)獎項!影片以北藝中心空間在魔幻氛圍及多維視角轉換,帶領觀眾感受北藝中心建築所呈現的未來美學。《漂浮北藝,微糖少冰》是由曾獲威尼斯影展的黃心健,與曾獲洛杉磯電影獎的張文杰,依照北藝中心空間特色打造的VR影片,以多維度視角的轉換,穿梭於場館之中,與未來感十足的建築設計不謀而合。《漂浮北藝,微糖少冰》突破空間的限制,影片中設計的鯨魚意象,用來呼應波浪狀的S型玻璃,鯨魚潛入被S型玻璃包圍的場館,以奇幻的方式介紹各空間,其中最令觀眾驚豔的,是俯瞰三座劇場的漂浮視角。美國洛杉磯電影獎評審陣容皆為美國影視業界的專業人士,並致力扶植新創影視團隊在國際舞台上發光發熱,兩位金獎導演繼2022年的合作《浮光童夢》入選後,今年新作《漂浮北藝,微糖少冰》再獲LAFA評審團青睞,奪下最佳奇幻影片獎項,製作品質再次受國際級電影獎肯定,也是臺灣新媒體藝術創作能量的展現,更為北藝中心進一步打響國際知名度。得知獲獎消息後,黃心健表示,非常感恩能成為「漂浮北藝」團隊的一員,並與才華洋溢的張文杰導演合作。很榮幸獲得洛杉磯電影獎的最佳奇幻片獎項,這是一份莫大的榮譽,恭喜所有參與這項項目的團隊成員。北藝中心執行長王孟超表示,北藝中心是近幾年來唯一蓋在市中心的場館,旁邊就是士林夜市,建築師庫哈斯(Rem Koolhaas)在設計的時候就強調透明、平權、開放,所以整個場館的劇場刻意設計在空中,留出最大的廣場空間,供民眾互動使用。這次透過最新的VR科技打破劇場間有形的界線,讓公眾能帶著飛翔之眼,在北藝中心建構的虛擬空間裡翱遊,體驗藝術與空間的結合。整部《漂浮北藝,微糖少冰》VR影片環繞著「Open for All」當代劇場的核心精神,北藝中心除了是一個匯聚創意能量的藝文樞紐、與時俱進的表演藝術基地,更是一座全民劇場,想體驗《漂浮北藝,微糖少冰》VR虛擬實境的民眾可購票進場,看北藝中心如何萬丈高樓平地起,詳細購票資訊請至:https://www.opentix.life/event/1660595224964059137。體驗內容介紹:https://www.tpac-taipei.org/tour-vr

2023.08.29《漂浮北藝,微糖少冰》VR影片洛杉磯電影獎摘金 臺北表演藝術中心被世界看見兩大VR金獎導演黃心健X張文杰 展現臺灣新媒體藝術創作能量甫於今年8月迎接開幕週年的臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心),由兩大導演VR金獎導演黃心健和張文杰聯手量身操刀《漂浮北藝,微糖少冰》VR影片,日前榮獲美國洛杉磯電影獎(LAFA)的最佳奇幻影片(Best Fantasy Film)獎項!影片以北藝中心空間在魔幻氛圍及多維視角轉換,帶領觀眾感受北藝中心建築所呈現的未來美學。《漂浮北藝,微糖少冰》是由曾獲威尼斯影展的黃心健,與曾獲洛杉磯電影獎的張文杰,依照北藝中心空間特色打造的VR影片,以多維度視角的轉換,穿梭於場館之中,與未來感十足的建築設計不謀而合。《漂浮北藝,微糖少冰》突破空間的限制,影片中設計的鯨魚意象,用來呼應波浪狀的S型玻璃,鯨魚潛入被S型玻璃包圍的場館,以奇幻的方式介紹各空間,其中最令觀眾驚豔的,是俯瞰三座劇場的漂浮視角。美國洛杉磯電影獎評審陣容皆為美國影視業界的專業人士,並致力扶植新創影視團隊在國際舞台上發光發熱,兩位金獎導演繼2022年的合作《浮光童夢》入選後,今年新作《漂浮北藝,微糖少冰》再獲LAFA評審團青睞,奪下最佳奇幻影片獎項,製作品質再次受國際級電影獎肯定,也是臺灣新媒體藝術創作能量的展現,更為北藝中心進一步打響國際知名度。得知獲獎消息後,黃心健表示,非常感恩能成為「漂浮北藝」團隊的一員,並與才華洋溢的張文杰導演合作。很榮幸獲得洛杉磯電影獎的最佳奇幻片獎項,這是一份莫大的榮譽,恭喜所有參與這項項目的團隊成員。北藝中心執行長王孟超表示,北藝中心是近幾年來唯一蓋在市中心的場館,旁邊就是士林夜市,建築師庫哈斯(Rem Koolhaas)在設計的時候就強調透明、平權、開放,所以整個場館的劇場刻意設計在空中,留出最大的廣場空間,供民眾互動使用。這次透過最新的VR科技打破劇場間有形的界線,讓公眾能帶著飛翔之眼,在北藝中心建構的虛擬空間裡翱遊,體驗藝術與空間的結合。整部《漂浮北藝,微糖少冰》VR影片環繞著「Open for All」當代劇場的核心精神,北藝中心除了是一個匯聚創意能量的藝文樞紐、與時俱進的表演藝術基地,更是一座全民劇場,想體驗《漂浮北藝,微糖少冰》VR虛擬實境的民眾可購票進場,看北藝中心如何萬丈高樓平地起,詳細購票資訊請至:https://www.opentix.life/event/1660595224964059137。體驗內容介紹:https://www.tpac-taipei.org/tour-vr