開館時間

:::

新聞媒體

2023.08.24亞當計畫重返實體年會 8/24-27首次臺北表演藝術中心舉行跨國藝術交流 「像生態一樣思考」主題引領三大單元臺北表演藝術中心(簡稱北藝中心)發起的「亞當計畫 - 亞洲當代表演網絡集會」(Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary Performance,ADAM),將於8月24日至27日舉辦年會。此次活動邀請到30多位國際場館、平台代表及策展人來台共襄盛舉。今年同時也是北藝中心開幕後,首次的實體年會和國際專業社群連結,北藝中心透過亞當計畫,連結亞太地區場館與藝術節夥伴的資源,持續支持藝術家的創作發展。今年度策劃的主題為「像生態一樣思考」,為期四天的年會活動將透過三大單元「藝術家實驗室」、「新作探索」、「交流與論壇」,引導參與者重新思索生態和整個藝術圈的相互影響;同時也將與2023臺北藝術節相互呼應,數件與生態緊密相關的作品將在亞當計畫期間登場。邁入第7屆的「亞當計畫」是一個以藝術家為核心的跨領域、跨文化的合作交流的網絡平台,目的為建立全新的亞太地區(包括紐澳)網絡平台相互聯繫、共享資源,讓各種創作領域的藝術家在這個平台相遇、深化彼此間的交流對話,發展未來的跨國合作計畫。目光對準亞洲共製中心 北藝支持創作者臺北表演藝術中心董事長劉若瑀表示,從2017年起,當北藝中心還在籌備期間就已啟動「亞當計畫」,核心的概念就是讓「北藝中心成為亞洲共製中心」,目的就是希望能夠串聯各國的場館以及藝術家。劉若瑀指出,今年「亞當計畫」邀請到30多位國際場館、平台代表及策展人來台共襄盛舉,「亞當計畫」是一個與國際連結的盛事,透過「亞當計畫」讓北藝中心與亞洲亮起來。臺北表演藝術中心執行長王孟超說,從2017年在構思「亞當計畫」的時候,就希望可以像iPhone一樣以數字標示進展,今年已經是ADAM7,我們很高興第七屆的亞當能走向空前盛大的規模,希望藉由未來四天,包含「藝術家實驗室」、「新作探索」、「交流與論壇」等不同的活動,讓國內外的藝術家可以分享彼此創作的心得,讓這個平臺更加成長茁壯。策展人林人中表示,「亞當計畫」投入很多的人力以及藝術資源,希望讓來參與的國內外的藝術家、策展人,能夠相互的交流、合作,創造出更多精彩的作品。林人中也介紹本次「藝術家實驗室」的客席策展視覺藝術家林安琪Ciwas Tahos和表演藝術家陳塵,帶領12個藝術家進行為期一個月的駐地研究,而藝術家駐地的發現、五感的體驗和對環境的研究分享會,也為今天「亞當計畫」年會揭開序幕。亞當計畫的重點單元「藝術家實驗室」由臺灣第一民族視覺藝術家林安琪Ciwas Tahos和表演藝術家陳塵攜手客席策劃,以「流動的秘蜜」為命題,試圖從水和海洋政治中學習。 來自10個國家的12位藝術家,有臺灣、伊朗、澳洲、瑞士、巴西、越南、日本、美國、印尼、紐西蘭等地藝術家來臺進行一個月的集體駐地研究,探索生態系統與原民知識的多樣性。參與的包含藝術家蘇羅爾‧達拉比(Sorour Darabi)[伊朗/法國、德國]、角林‧芬奇(Gok-Lim Finch)[澳洲]、丹尼爾‧赫爾曼(Daniel Hellman)[瑞士]、謝杰廷[臺灣]、卓家安[臺灣]、維克多‧金城(Victor Kinjo)[巴西]、林瓊(Quỳnh Lâm)[越南]、松本奈奈子(Nanako Matsumoto)[日本]、普朗索敦‧歐克(Prumsodun Ok)[美國/柬埔寨]、關優花(Yuka Seki)[日本]、娜塔莎‧通蒂(Natasha Tontey)[印尼]與路易‧札克尼爾(Louie Zalk-Neale)[紐西蘭]。串聯2023臺北藝術節 擴大能量在「新作探索」單元中,則持續鼓勵跨文化研究和創作的階段性發展,藉由多樣的表演藝術形式,藝術家能夠深入探討個人對歷史和身體的思辨。今年將呈現3件作品,包括新生代藝術家列嶼維杰(Leu Wijee)、石田ミヲ(Mio Ishida)以及洪瑋翎攜手合作,呈現《博物館II:羈》計畫。他們將藝術家的身體視為一座博物館,將身體的展示空間視作自然界的一部分。其次,鄭文琦和吳其育的作品《南方宇宙生存指南》重新審視深藏的臺灣歷史,並探究臺灣的國族意識形態在二十世紀的殖民歷程中如何形塑而成。最後,余美華和董怡芬合作的《媽與她與他與它:媽組人生》,將母性和他者身分作為表演方式,展現成為母親的一種生態系統。在「交流與論壇」單元共有3場的座談及圓桌討論會,策展人及藝術家們將針對生態系、酷兒、藝術生產、(全球)南方等主題提出看法並進行交流討論。同時亞當計畫將與2023臺北藝術節串連,一同呈現由拉泰‧陶莫帶來的專題講座《Faiva Haka-文化行動的藝術》,以及幾件與生態關鍵字息息相關的作品《太陽與海》、《脫殼》、《百葉》、《玉山是一個處理器》、《海洋島嶼礦山》、《蝙蝠盛宴》,而今年臺北藝術節全新策畫的駐節研究計畫《流行群島》也將於亞當計畫年會期間呈現成果。此次除了參與亞當年會以及觀賞藝術節的節目,也安排策展人與臺灣各世代藝術家見面,參訪雲門舞集、舞蹈空間舞團等,希望讓他們了解臺灣表演藝術發展樣貌,進一步促成跨國合作和交流。歡迎大家在亞當計畫中,像生態一樣思考,更多活動資訊可至亞當計畫官網:https://www.tpac-taipei.org/adam。

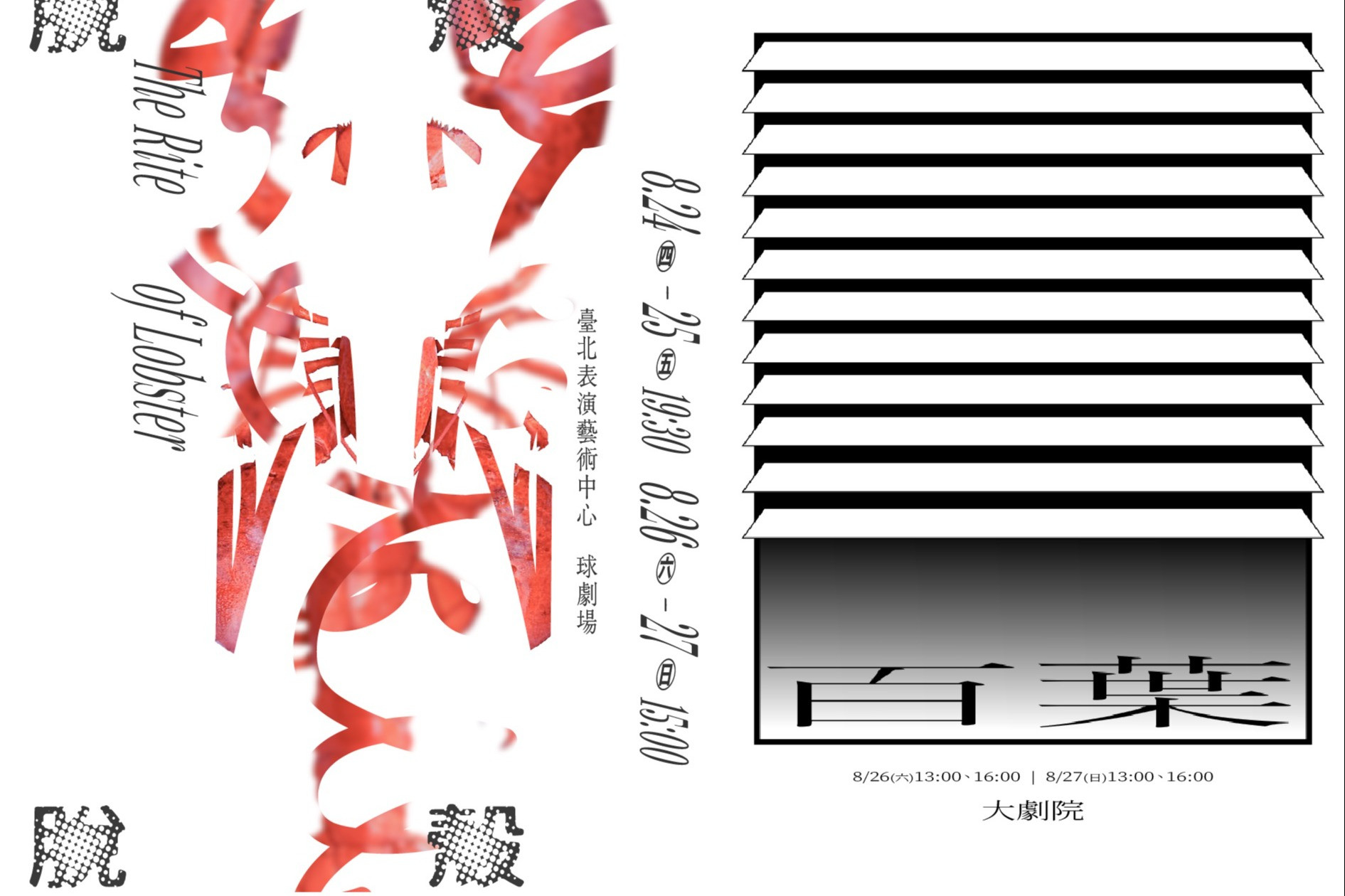

2023.08.24亞當計畫重返實體年會 8/24-27首次臺北表演藝術中心舉行跨國藝術交流 「像生態一樣思考」主題引領三大單元臺北表演藝術中心(簡稱北藝中心)發起的「亞當計畫 - 亞洲當代表演網絡集會」(Asia Discovers Asia Meeting for Contemporary Performance,ADAM),將於8月24日至27日舉辦年會。此次活動邀請到30多位國際場館、平台代表及策展人來台共襄盛舉。今年同時也是北藝中心開幕後,首次的實體年會和國際專業社群連結,北藝中心透過亞當計畫,連結亞太地區場館與藝術節夥伴的資源,持續支持藝術家的創作發展。今年度策劃的主題為「像生態一樣思考」,為期四天的年會活動將透過三大單元「藝術家實驗室」、「新作探索」、「交流與論壇」,引導參與者重新思索生態和整個藝術圈的相互影響;同時也將與2023臺北藝術節相互呼應,數件與生態緊密相關的作品將在亞當計畫期間登場。邁入第7屆的「亞當計畫」是一個以藝術家為核心的跨領域、跨文化的合作交流的網絡平台,目的為建立全新的亞太地區(包括紐澳)網絡平台相互聯繫、共享資源,讓各種創作領域的藝術家在這個平台相遇、深化彼此間的交流對話,發展未來的跨國合作計畫。目光對準亞洲共製中心 北藝支持創作者臺北表演藝術中心董事長劉若瑀表示,從2017年起,當北藝中心還在籌備期間就已啟動「亞當計畫」,核心的概念就是讓「北藝中心成為亞洲共製中心」,目的就是希望能夠串聯各國的場館以及藝術家。劉若瑀指出,今年「亞當計畫」邀請到30多位國際場館、平台代表及策展人來台共襄盛舉,「亞當計畫」是一個與國際連結的盛事,透過「亞當計畫」讓北藝中心與亞洲亮起來。臺北表演藝術中心執行長王孟超說,從2017年在構思「亞當計畫」的時候,就希望可以像iPhone一樣以數字標示進展,今年已經是ADAM7,我們很高興第七屆的亞當能走向空前盛大的規模,希望藉由未來四天,包含「藝術家實驗室」、「新作探索」、「交流與論壇」等不同的活動,讓國內外的藝術家可以分享彼此創作的心得,讓這個平臺更加成長茁壯。策展人林人中表示,「亞當計畫」投入很多的人力以及藝術資源,希望讓來參與的國內外的藝術家、策展人,能夠相互的交流、合作,創造出更多精彩的作品。林人中也介紹本次「藝術家實驗室」的客席策展視覺藝術家林安琪Ciwas Tahos和表演藝術家陳塵,帶領12個藝術家進行為期一個月的駐地研究,而藝術家駐地的發現、五感的體驗和對環境的研究分享會,也為今天「亞當計畫」年會揭開序幕。亞當計畫的重點單元「藝術家實驗室」由臺灣第一民族視覺藝術家林安琪Ciwas Tahos和表演藝術家陳塵攜手客席策劃,以「流動的秘蜜」為命題,試圖從水和海洋政治中學習。 來自10個國家的12位藝術家,有臺灣、伊朗、澳洲、瑞士、巴西、越南、日本、美國、印尼、紐西蘭等地藝術家來臺進行一個月的集體駐地研究,探索生態系統與原民知識的多樣性。參與的包含藝術家蘇羅爾‧達拉比(Sorour Darabi)[伊朗/法國、德國]、角林‧芬奇(Gok-Lim Finch)[澳洲]、丹尼爾‧赫爾曼(Daniel Hellman)[瑞士]、謝杰廷[臺灣]、卓家安[臺灣]、維克多‧金城(Victor Kinjo)[巴西]、林瓊(Quỳnh Lâm)[越南]、松本奈奈子(Nanako Matsumoto)[日本]、普朗索敦‧歐克(Prumsodun Ok)[美國/柬埔寨]、關優花(Yuka Seki)[日本]、娜塔莎‧通蒂(Natasha Tontey)[印尼]與路易‧札克尼爾(Louie Zalk-Neale)[紐西蘭]。串聯2023臺北藝術節 擴大能量在「新作探索」單元中,則持續鼓勵跨文化研究和創作的階段性發展,藉由多樣的表演藝術形式,藝術家能夠深入探討個人對歷史和身體的思辨。今年將呈現3件作品,包括新生代藝術家列嶼維杰(Leu Wijee)、石田ミヲ(Mio Ishida)以及洪瑋翎攜手合作,呈現《博物館II:羈》計畫。他們將藝術家的身體視為一座博物館,將身體的展示空間視作自然界的一部分。其次,鄭文琦和吳其育的作品《南方宇宙生存指南》重新審視深藏的臺灣歷史,並探究臺灣的國族意識形態在二十世紀的殖民歷程中如何形塑而成。最後,余美華和董怡芬合作的《媽與她與他與它:媽組人生》,將母性和他者身分作為表演方式,展現成為母親的一種生態系統。在「交流與論壇」單元共有3場的座談及圓桌討論會,策展人及藝術家們將針對生態系、酷兒、藝術生產、(全球)南方等主題提出看法並進行交流討論。同時亞當計畫將與2023臺北藝術節串連,一同呈現由拉泰‧陶莫帶來的專題講座《Faiva Haka-文化行動的藝術》,以及幾件與生態關鍵字息息相關的作品《太陽與海》、《脫殼》、《百葉》、《玉山是一個處理器》、《海洋島嶼礦山》、《蝙蝠盛宴》,而今年臺北藝術節全新策畫的駐節研究計畫《流行群島》也將於亞當計畫年會期間呈現成果。此次除了參與亞當年會以及觀賞藝術節的節目,也安排策展人與臺灣各世代藝術家見面,參訪雲門舞集、舞蹈空間舞團等,希望讓他們了解臺灣表演藝術發展樣貌,進一步促成跨國合作和交流。歡迎大家在亞當計畫中,像生態一樣思考,更多活動資訊可至亞當計畫官網:https://www.tpac-taipei.org/adam。 2023.08.22裝置藝術劇場《脫殼》首見球劇場水面舞台 李銘宸《百葉》帶觀眾探索北藝中心大劇院2023臺北藝術節夏季驚喜 跨界演出全新觀賞體驗2023臺北藝術節主題為「萬物運動」(Dancing Ecosystems),本週帶來從海鮮移轉到海洋視野的《脫殼》,由非典型劇場導演陳煜典及裝置藝術家范承宗攜手合作,8月24日至27日參與龍蝦的求生運動,邀請觀眾一同關照海洋萬物的生存,深入劇場感受龍蝦心(身)境,同時也是球劇場首次水面舞台呈現。由導演李銘宸為核心的創作團隊「風格涉」打造視覺系劇場《百葉》,8月26日至27日在北藝中心大劇院以裸劇場景觀反思人類造光行為,探索當劇場回到一片黑暗,現實中如何再造幻覺,呈現最當前的社會議題與藝術跨界能量。臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)自製的裝置藝術劇場節目《脫殼》,介於展覽、表演與參與藝術之間,呈現被老饕譽為頂級佳餚的龍蝦,卻因為大量捕殺讓生長緩慢的龍蝦面臨生存危機,原本不死之身的龍蝦如何展開求生運動。談起陳煜典和范承宗合作的《脫殼》的機緣,陳煜典提到,早在創作的初期,就已確定邀請范承宗參與,希望在作品中減少語言的使用,延續非人類中心的主題。范承宗的視覺作品本身具有強烈的視覺張力,並有清晰的敘事脈絡,而范承宗過去曾創作一系列名為「龍宮 Dragon Palace」的裝置作品,也與海洋生物有關,成為這次合作的重要契機。范承宗表示,作為一位經常前往劇場觀賞演出的觀眾,他一直渴望參與劇場創作,甚至多次在社群軟體發佈限時動態,表達希望能有劇場領域的人能夠找他合作,之後就收到《脫殼》的邀約!起初也擔心自己的作品較為抽象,可能會被要求直接呈現一隻龍蝦形象。然而,和陳煜典等人多次的討論後,范承宗更深刻地理解《脫殼》要傳達的內容,對這次的合作充滿信心。裝置藝術劇場內有機創作 觀眾見證場景從無到有觀眾進劇場欣賞《脫殼》時,會發現舞台上並沒有已完成的裝置藝術作品,而是透過表演者在舞台上逐步呈現。在劇場觀眾見證下,表演者於漆黑的舞台上遊移、行動,從無到有建構起象徵龍蝦生息之處的「龍宮」。整場表演過程中,不斷藉由龐然大物的形成,持續引發觀眾如何更友善地與海洋和動物共存的深刻思考。本次演出呈現三大部分:首先「搭建的動態」展示表演者如何運送竹子至場中央並搭建裝置。其次,「外骨骼」部分呈現龍蝦特殊的外骨骼結構,表演者將竹子轉化為外骨骼並穿戴,進行仿生脫殼的動作。最後,「脫殼後的身體」則是表演者在脫去外骨骼後,透過肢體動作呈現自然界生物脫殼後的新生狀態。光影創造劇場虛實性 李銘宸從生活觀察發想劇名本週六、日另一檔在北藝中心大劇院演出的《百葉》,則帶著觀眾思索:「去除聲光效果及功能的劇場空間可以是什麼?會產生什麼樣的觀看形式、表演內容與觀演體驗?」透過對劇場功能的保留與去除,探討當劇場只有一片黑暗時,會是什麼樣的情境。《百葉》是由李銘宸為核心的創作團隊「風格涉」所呈現,風格涉的作品取材生活日常,以劇場藝術作為媒介與創作方法,曾多次提名及入選台新藝術獎,被喻為「劇場之中的當代藝術」。 從臺北藝穗節發跡,被劇場界所注意到的李銘宸,提及《百葉》的創作歷程,他表示,一開始討論的核心是「如果劇場不開燈,那會是什麼樣的觀演體驗或表演形式?」在摸索時期的過程中,有天在臉書上看到一則關於百頁豆腐實際上不是用豆腐製作的新聞標題。他點開手機,試圖搜尋相關內容,但在輸入前兩個字時,手機顯示的不是「百頁」,而是「百葉」。於是他聯想到「百葉窗」,並開始思考與「光」相關的體驗和感受,似乎與「黑暗」有關,因此選定「百葉」作為這次創作的劇名。李銘宸進一步解釋說,「再加上我很喜歡中文同音不同字的這件事,劇名的發音可以有『百葉』、『百頁』、『百業』、『百夜』、『bye ya』等多種可能性。」因此,在思考英文劇名時,他也延伸類似的邏輯,選定了「Louver/Shutter/Blinds/Hundred Leaves」這些字詞。前三個詞在英文中都指向「百葉窗」的概念,而單字之間加上的斜線則猶如一片片百葉窗的意象。李銘宸透露,一直以來,他傾向於注重感覺,僅僅是光線透過百葉窗間的間隙透進來的這件「事情」,對他來說就很「有感」。所以他期望在這次的作品裡,不是讓觀眾看到舞台上一定要發生什麼事,而是能夠讓觀眾充分地感受大劇院空間。今年夏天邀請民眾走入劇場,翻轉人類中心視角,邀你一同前來打造一場跨物種、跨領域、跨地方的生態藝術行動。《脫殼》於8月24日至27日於北藝中心球劇場演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1651071065639112706。《百葉》於8月26日至27日於北藝中心大劇院演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1651846251682484226,臺北藝術節詳細節目內容可上官網https://www.tpac-taipei.org/festival-taipei或至北藝中心粉絲團。

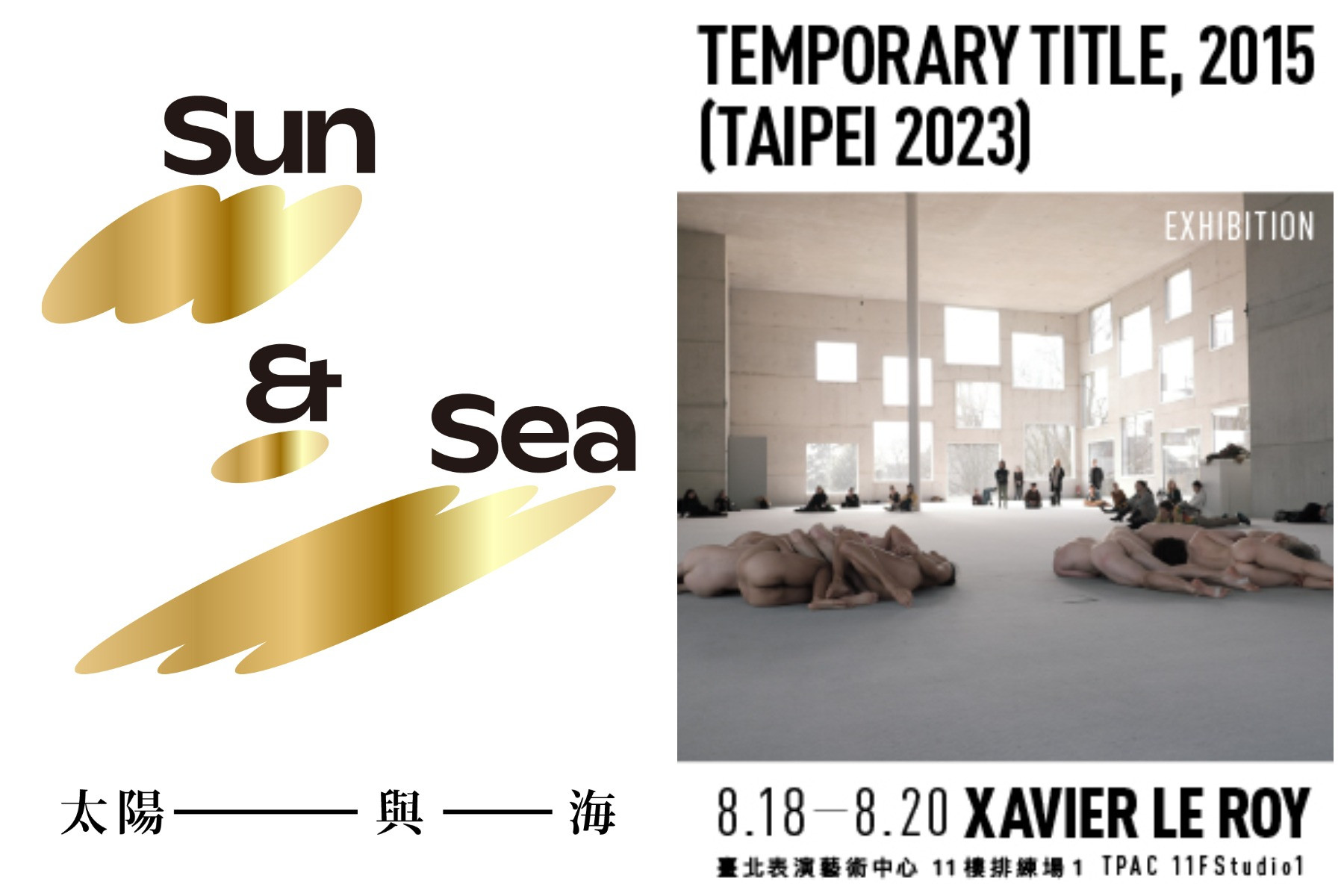

2023.08.22裝置藝術劇場《脫殼》首見球劇場水面舞台 李銘宸《百葉》帶觀眾探索北藝中心大劇院2023臺北藝術節夏季驚喜 跨界演出全新觀賞體驗2023臺北藝術節主題為「萬物運動」(Dancing Ecosystems),本週帶來從海鮮移轉到海洋視野的《脫殼》,由非典型劇場導演陳煜典及裝置藝術家范承宗攜手合作,8月24日至27日參與龍蝦的求生運動,邀請觀眾一同關照海洋萬物的生存,深入劇場感受龍蝦心(身)境,同時也是球劇場首次水面舞台呈現。由導演李銘宸為核心的創作團隊「風格涉」打造視覺系劇場《百葉》,8月26日至27日在北藝中心大劇院以裸劇場景觀反思人類造光行為,探索當劇場回到一片黑暗,現實中如何再造幻覺,呈現最當前的社會議題與藝術跨界能量。臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)自製的裝置藝術劇場節目《脫殼》,介於展覽、表演與參與藝術之間,呈現被老饕譽為頂級佳餚的龍蝦,卻因為大量捕殺讓生長緩慢的龍蝦面臨生存危機,原本不死之身的龍蝦如何展開求生運動。談起陳煜典和范承宗合作的《脫殼》的機緣,陳煜典提到,早在創作的初期,就已確定邀請范承宗參與,希望在作品中減少語言的使用,延續非人類中心的主題。范承宗的視覺作品本身具有強烈的視覺張力,並有清晰的敘事脈絡,而范承宗過去曾創作一系列名為「龍宮 Dragon Palace」的裝置作品,也與海洋生物有關,成為這次合作的重要契機。范承宗表示,作為一位經常前往劇場觀賞演出的觀眾,他一直渴望參與劇場創作,甚至多次在社群軟體發佈限時動態,表達希望能有劇場領域的人能夠找他合作,之後就收到《脫殼》的邀約!起初也擔心自己的作品較為抽象,可能會被要求直接呈現一隻龍蝦形象。然而,和陳煜典等人多次的討論後,范承宗更深刻地理解《脫殼》要傳達的內容,對這次的合作充滿信心。裝置藝術劇場內有機創作 觀眾見證場景從無到有觀眾進劇場欣賞《脫殼》時,會發現舞台上並沒有已完成的裝置藝術作品,而是透過表演者在舞台上逐步呈現。在劇場觀眾見證下,表演者於漆黑的舞台上遊移、行動,從無到有建構起象徵龍蝦生息之處的「龍宮」。整場表演過程中,不斷藉由龐然大物的形成,持續引發觀眾如何更友善地與海洋和動物共存的深刻思考。本次演出呈現三大部分:首先「搭建的動態」展示表演者如何運送竹子至場中央並搭建裝置。其次,「外骨骼」部分呈現龍蝦特殊的外骨骼結構,表演者將竹子轉化為外骨骼並穿戴,進行仿生脫殼的動作。最後,「脫殼後的身體」則是表演者在脫去外骨骼後,透過肢體動作呈現自然界生物脫殼後的新生狀態。光影創造劇場虛實性 李銘宸從生活觀察發想劇名本週六、日另一檔在北藝中心大劇院演出的《百葉》,則帶著觀眾思索:「去除聲光效果及功能的劇場空間可以是什麼?會產生什麼樣的觀看形式、表演內容與觀演體驗?」透過對劇場功能的保留與去除,探討當劇場只有一片黑暗時,會是什麼樣的情境。《百葉》是由李銘宸為核心的創作團隊「風格涉」所呈現,風格涉的作品取材生活日常,以劇場藝術作為媒介與創作方法,曾多次提名及入選台新藝術獎,被喻為「劇場之中的當代藝術」。 從臺北藝穗節發跡,被劇場界所注意到的李銘宸,提及《百葉》的創作歷程,他表示,一開始討論的核心是「如果劇場不開燈,那會是什麼樣的觀演體驗或表演形式?」在摸索時期的過程中,有天在臉書上看到一則關於百頁豆腐實際上不是用豆腐製作的新聞標題。他點開手機,試圖搜尋相關內容,但在輸入前兩個字時,手機顯示的不是「百頁」,而是「百葉」。於是他聯想到「百葉窗」,並開始思考與「光」相關的體驗和感受,似乎與「黑暗」有關,因此選定「百葉」作為這次創作的劇名。李銘宸進一步解釋說,「再加上我很喜歡中文同音不同字的這件事,劇名的發音可以有『百葉』、『百頁』、『百業』、『百夜』、『bye ya』等多種可能性。」因此,在思考英文劇名時,他也延伸類似的邏輯,選定了「Louver/Shutter/Blinds/Hundred Leaves」這些字詞。前三個詞在英文中都指向「百葉窗」的概念,而單字之間加上的斜線則猶如一片片百葉窗的意象。李銘宸透露,一直以來,他傾向於注重感覺,僅僅是光線透過百葉窗間的間隙透進來的這件「事情」,對他來說就很「有感」。所以他期望在這次的作品裡,不是讓觀眾看到舞台上一定要發生什麼事,而是能夠讓觀眾充分地感受大劇院空間。今年夏天邀請民眾走入劇場,翻轉人類中心視角,邀你一同前來打造一場跨物種、跨領域、跨地方的生態藝術行動。《脫殼》於8月24日至27日於北藝中心球劇場演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1651071065639112706。《百葉》於8月26日至27日於北藝中心大劇院演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1651846251682484226,臺北藝術節詳細節目內容可上官網https://www.tpac-taipei.org/festival-taipei或至北藝中心粉絲團。 2023.08.17威尼斯雙年展金獅獎《太陽與海》亞洲首演 場館變身人造海灘臺北藝術節重塑藝術邊界 《Temporary Title》裸身共鳴2023臺北藝術節是每年夏天臺北表演藝術的盛事,本週末將帶來兩檔獨特的跨界演出,包含2019年威尼斯雙年展金獅獎跨領域歌劇、亞洲首次巡演的《太陽與海》,將於8月19日至27日在臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)藍盒子演出。法國編舞家薩維耶・勒華和香港藝術家余美華的《Temporary Title》,將翻轉舞蹈和觀看的定義,於8月18日至20日在北藝中心11樓大排練場顛覆觀眾的想像,兩檔節目優游在當代劇場-模糊視覺藝術跟表演藝術的邊界,歡迎民眾一同體驗。觀眾身歷其境俯瞰舞台 34噸白沙改造成室內海灘2019年的威尼斯雙年展上呈現的驚人之作《太陽與海》,曾被《紐約時報》譽為「過去十年表演藝術中最偉大的成就之一」,此次更首次巡迴到亞洲。想像陽光、海灘、悠閒的人們、溫暖的陽光,被移植到劇院內部,使觀眾可居高臨下俯瞰演員,彷彿擁有「上帝視角」,超然地觀察地球上各種生物的形態;而海灘上的人們邊曬太陽邊吟唱內心獨白,包括夢想、日常生活,及氣候變遷與生態浩劫的真相。看似悠閒輕鬆的渡假場景,其實隱含著高度的社會警醒。詩意的場景、感人的歌聲與歌詞中描述的氣候議題形成強烈的對比,這場生態歌劇將在長達4小時的循環演出中呈現。製作團隊運用34噸白沙將北藝中心的藍盒子改造成室內海灘,而為了整體色調的柔和,演出中無論是沙子的顏色還是海灘上的表演者,都呈現出相對平靜、溫和的色調,低彩度更貼近於長時間待在海灘上曬太陽的情境。《太陽與海》是由立陶宛的導演盧吉兒.巴澤吉凱特、作詞人珐伊法.格蘭麗帖與作曲家麗娜.拉蓓利代,跨足各自專業的三人攜手合作共創。希望讓嚴肅的主題在輕快的情境中自然呈現,歌曲的旋律多以流行曲風為主,帶著一絲熟悉感,讓觀眾陷入一種介於悲劇與喜劇之間的複雜情感中,也保持開放的態度,不過度給予框架或引導,讓每個人都有空間解讀此作品。觀眾也是演出一部分 與裸身表演者互動引爆話題《Temporary Title》則是一部融合表演和視覺藝術的作品,觀眾入場時會看到「活著的展品」赤裸的舞者隨機變化為植物、礦物、動物、人類及機器,觀眾可選擇觀看的角度,感受舞者塑造出的裸地景。部分的段落,每一位舞者會選擇一位觀眾,開啟真摯與坦誠的對話,舞台的界線因此消彌於無形,人與人之間的隔閡也消失無蹤。這場演出規劃在北藝中心的排練場展開,採看展的形式,凡是持當天票券的觀眾,可以選擇在15:00至19:00的展期入場。而隨機加入展場的舞者和觀眾,都將影響著表演空間中彼此之間的互動關係,形成一種有機變化的狀態。擁有分子生物學博士學位的編舞家薩維耶・勒華,在1991年開始融入藝術創作,他的非傳統思維模式和分子生物學背景影響了他的作品,嘗試拆解舞蹈及身體的多重可能性。與共同創作者余美華透過在特定時間內開放自由進出,《Temporary Title》展現了表演者與觀眾之間建立的關係與私密距離,讓觀眾不僅是旁觀者,也是整個場景的參與塑造者。期待透過2023臺北藝術節這兩檔非典型的展覽式劇場、劇場式展覽,呈現最當前的社會議題與藝術跨界能量,邀請民眾在本週末來北藝中心欣賞體驗演出。《太陽與海》於8月19日至27日於北藝中心藍盒子演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1651062183816060933。《Temporary Title》於8月18日至20日於北藝中心11樓排練場演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1650815564452757504,臺北藝術節詳細節目內容可上官網https://www.tpac-taipei.org/festival-taipei或至北藝中心粉絲團。

2023.08.17威尼斯雙年展金獅獎《太陽與海》亞洲首演 場館變身人造海灘臺北藝術節重塑藝術邊界 《Temporary Title》裸身共鳴2023臺北藝術節是每年夏天臺北表演藝術的盛事,本週末將帶來兩檔獨特的跨界演出,包含2019年威尼斯雙年展金獅獎跨領域歌劇、亞洲首次巡演的《太陽與海》,將於8月19日至27日在臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)藍盒子演出。法國編舞家薩維耶・勒華和香港藝術家余美華的《Temporary Title》,將翻轉舞蹈和觀看的定義,於8月18日至20日在北藝中心11樓大排練場顛覆觀眾的想像,兩檔節目優游在當代劇場-模糊視覺藝術跟表演藝術的邊界,歡迎民眾一同體驗。觀眾身歷其境俯瞰舞台 34噸白沙改造成室內海灘2019年的威尼斯雙年展上呈現的驚人之作《太陽與海》,曾被《紐約時報》譽為「過去十年表演藝術中最偉大的成就之一」,此次更首次巡迴到亞洲。想像陽光、海灘、悠閒的人們、溫暖的陽光,被移植到劇院內部,使觀眾可居高臨下俯瞰演員,彷彿擁有「上帝視角」,超然地觀察地球上各種生物的形態;而海灘上的人們邊曬太陽邊吟唱內心獨白,包括夢想、日常生活,及氣候變遷與生態浩劫的真相。看似悠閒輕鬆的渡假場景,其實隱含著高度的社會警醒。詩意的場景、感人的歌聲與歌詞中描述的氣候議題形成強烈的對比,這場生態歌劇將在長達4小時的循環演出中呈現。製作團隊運用34噸白沙將北藝中心的藍盒子改造成室內海灘,而為了整體色調的柔和,演出中無論是沙子的顏色還是海灘上的表演者,都呈現出相對平靜、溫和的色調,低彩度更貼近於長時間待在海灘上曬太陽的情境。《太陽與海》是由立陶宛的導演盧吉兒.巴澤吉凱特、作詞人珐伊法.格蘭麗帖與作曲家麗娜.拉蓓利代,跨足各自專業的三人攜手合作共創。希望讓嚴肅的主題在輕快的情境中自然呈現,歌曲的旋律多以流行曲風為主,帶著一絲熟悉感,讓觀眾陷入一種介於悲劇與喜劇之間的複雜情感中,也保持開放的態度,不過度給予框架或引導,讓每個人都有空間解讀此作品。觀眾也是演出一部分 與裸身表演者互動引爆話題《Temporary Title》則是一部融合表演和視覺藝術的作品,觀眾入場時會看到「活著的展品」赤裸的舞者隨機變化為植物、礦物、動物、人類及機器,觀眾可選擇觀看的角度,感受舞者塑造出的裸地景。部分的段落,每一位舞者會選擇一位觀眾,開啟真摯與坦誠的對話,舞台的界線因此消彌於無形,人與人之間的隔閡也消失無蹤。這場演出規劃在北藝中心的排練場展開,採看展的形式,凡是持當天票券的觀眾,可以選擇在15:00至19:00的展期入場。而隨機加入展場的舞者和觀眾,都將影響著表演空間中彼此之間的互動關係,形成一種有機變化的狀態。擁有分子生物學博士學位的編舞家薩維耶・勒華,在1991年開始融入藝術創作,他的非傳統思維模式和分子生物學背景影響了他的作品,嘗試拆解舞蹈及身體的多重可能性。與共同創作者余美華透過在特定時間內開放自由進出,《Temporary Title》展現了表演者與觀眾之間建立的關係與私密距離,讓觀眾不僅是旁觀者,也是整個場景的參與塑造者。期待透過2023臺北藝術節這兩檔非典型的展覽式劇場、劇場式展覽,呈現最當前的社會議題與藝術跨界能量,邀請民眾在本週末來北藝中心欣賞體驗演出。《太陽與海》於8月19日至27日於北藝中心藍盒子演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1651062183816060933。《Temporary Title》於8月18日至20日於北藝中心11樓排練場演出,購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1650815564452757504,臺北藝術節詳細節目內容可上官網https://www.tpac-taipei.org/festival-taipei或至北藝中心粉絲團。 2023.08.16臺北藝術節《夢廻春閨》 傳統X現代跨界表演盛宴戲曲唱腔+音樂演奏+當代劇場 8/18-20中山堂演繹經典閨怨2023臺北藝術節已於本月登場,本週推出融合傳統與現代元素的跨藝術音樂表演《夢廻春閨》,將於8月18至20日於中山堂光復廳登場。由捌號會所醞釀三年,以《夢廻春閨》從現代視角重新詮釋閨怨故事,映照古往今來未曾停止的戰爭,將詩經與傳統戲曲交織結合現場音樂演奏,為觀眾帶來嶄新的視聽享受,2022年於韓國全州國際音樂節首演時,獲得如潮好評,被該音樂節藝術總監譽為「邀請過最好的臺灣節目」。今年回歸演出,呈現結合傳統戲曲唱腔、現代音樂演奏、當代劇場空間運用的三合一新樂╱劇種,創造令人難忘的表演體驗。經典故事現代詮釋 用音樂傳達文字能量《夢廻春閨》以民初京劇《春閨夢》為靈感,故事描述三國時期一位新婚女子的丈夫被迫參軍,因思念丈夫而陷入夢幻與現實之間的交錯糾纏,搭配充滿音樂性與節奏感、且富有想像空間的《詩經》文句,構成生動的敘事內容。導演王嘉明表示,《春閨夢》寫於民國初年,時逢軍閥引發的頻繁戰事,而從三千年前、三國、民國初年直至現代,無情戰火所帶來的影響千古不變,戰爭之下,永遠有在家殷切盼望與苦候丈夫的妻子。王嘉明透過古老的《詩經》、民初的《春閨夢》與現代融合風格的音樂演奏,以傳統和現代的元素交織建構一場時空交錯、情識迷離的表演盛宴。藝術精英塑造感知情境 體會光復廳風華王嘉明進一步說明,這次的演出地點在中山堂光復廳,整個建築體自帶鮮明特色,再加上燈光設計讓舞台置於建築之中,從燈光、舞台、人聲到四個演奏者的編曲,形成讓觀眾可以感知整體音樂性的情境。感知情境的源頭由四位音樂家源源不絕地提供:二胡王維剛、古箏吳妍萱、笛子林小楓以及擊樂張幼欣,透過作曲家陳樂鐸的統籌與修編,四位音樂家攜手共創多元層次的音樂。而感知情境的維續則由戲曲演員兆欣和劉世勤擔綱主軸:承襲程派的乾旦兆欣,民初的《春閨夢》原本即是他的劇目之一,此次他與導演王嘉明和音樂家們共同打造《夢廻春閨》,解構熟悉的原本、結合《詩經》再親自編腔、與音樂的部分一點一滴創建出京腔、音樂、文本、唱作緊密結合、深具高度觀賞趣味的新劇。另一位戲曲演員劉世勤是票戲圈當紅演員,2021年曾以《痴夢》獲得第十六屆天津和平杯、港澳臺及海外十大名票。她與兆欣在劇中時而為主僕、時而為人與影,情節、時空與人物的虛實流動,賦予維續觀賞情境的動能。本次演出的團隊「捌號會所」是一個集結音樂家、作曲家、藝術家與藝術行政的專業團隊,以藝術陪伴和製作創發為核心業務,透過行政統籌與資源整合,協助與陪伴藝術家們開創新的可能性、充分發揮優異的專業能力和強大的創作展演能量。透過國際網絡及全球巡演計畫,為藝術家鋪設踏上國際舞台的路徑。「捕貓人製品」是捌號會所在藝術家支持系統的概念下,以創新製作為目標,協助藝術家實踐作品的持續性計畫,《夢廻春閨》是「捕貓人製品」的第二號作品。劇場導演王嘉明 攜手「捌號會所」團隊捌號會所藝術總監暨《夢廻春閨》發起者林芳宜表示,《夢廻春閨》的起心動念是找回戲曲的音樂維度、理出古老劇種在當代語境裡的美學路徑,在衛武營和國藝會的研發支持後,再遇疫情延宕,反而得到充裕的創作發展期,成就這齣前所未見的創作方式、嶄新型態的戲曲音樂。游刃於傳統和當代之間的劇場敘事的導演王嘉明,帶領演員與樂手的劇演樂奏,《夢廻春閨》結合傳統的戲曲唱腔、現代音樂演奏以及當代劇場空間運用,為觀眾帶來一場時空疊合、迷離繾綣的迴旋幽夢。《夢廻春閨》的購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1650819728129949700,臺北藝術節詳細節目內容可上官網 https://www.tpac-taipei.org/festival-taipei 或北藝中心粉絲團。

2023.08.16臺北藝術節《夢廻春閨》 傳統X現代跨界表演盛宴戲曲唱腔+音樂演奏+當代劇場 8/18-20中山堂演繹經典閨怨2023臺北藝術節已於本月登場,本週推出融合傳統與現代元素的跨藝術音樂表演《夢廻春閨》,將於8月18至20日於中山堂光復廳登場。由捌號會所醞釀三年,以《夢廻春閨》從現代視角重新詮釋閨怨故事,映照古往今來未曾停止的戰爭,將詩經與傳統戲曲交織結合現場音樂演奏,為觀眾帶來嶄新的視聽享受,2022年於韓國全州國際音樂節首演時,獲得如潮好評,被該音樂節藝術總監譽為「邀請過最好的臺灣節目」。今年回歸演出,呈現結合傳統戲曲唱腔、現代音樂演奏、當代劇場空間運用的三合一新樂╱劇種,創造令人難忘的表演體驗。經典故事現代詮釋 用音樂傳達文字能量《夢廻春閨》以民初京劇《春閨夢》為靈感,故事描述三國時期一位新婚女子的丈夫被迫參軍,因思念丈夫而陷入夢幻與現實之間的交錯糾纏,搭配充滿音樂性與節奏感、且富有想像空間的《詩經》文句,構成生動的敘事內容。導演王嘉明表示,《春閨夢》寫於民國初年,時逢軍閥引發的頻繁戰事,而從三千年前、三國、民國初年直至現代,無情戰火所帶來的影響千古不變,戰爭之下,永遠有在家殷切盼望與苦候丈夫的妻子。王嘉明透過古老的《詩經》、民初的《春閨夢》與現代融合風格的音樂演奏,以傳統和現代的元素交織建構一場時空交錯、情識迷離的表演盛宴。藝術精英塑造感知情境 體會光復廳風華王嘉明進一步說明,這次的演出地點在中山堂光復廳,整個建築體自帶鮮明特色,再加上燈光設計讓舞台置於建築之中,從燈光、舞台、人聲到四個演奏者的編曲,形成讓觀眾可以感知整體音樂性的情境。感知情境的源頭由四位音樂家源源不絕地提供:二胡王維剛、古箏吳妍萱、笛子林小楓以及擊樂張幼欣,透過作曲家陳樂鐸的統籌與修編,四位音樂家攜手共創多元層次的音樂。而感知情境的維續則由戲曲演員兆欣和劉世勤擔綱主軸:承襲程派的乾旦兆欣,民初的《春閨夢》原本即是他的劇目之一,此次他與導演王嘉明和音樂家們共同打造《夢廻春閨》,解構熟悉的原本、結合《詩經》再親自編腔、與音樂的部分一點一滴創建出京腔、音樂、文本、唱作緊密結合、深具高度觀賞趣味的新劇。另一位戲曲演員劉世勤是票戲圈當紅演員,2021年曾以《痴夢》獲得第十六屆天津和平杯、港澳臺及海外十大名票。她與兆欣在劇中時而為主僕、時而為人與影,情節、時空與人物的虛實流動,賦予維續觀賞情境的動能。本次演出的團隊「捌號會所」是一個集結音樂家、作曲家、藝術家與藝術行政的專業團隊,以藝術陪伴和製作創發為核心業務,透過行政統籌與資源整合,協助與陪伴藝術家們開創新的可能性、充分發揮優異的專業能力和強大的創作展演能量。透過國際網絡及全球巡演計畫,為藝術家鋪設踏上國際舞台的路徑。「捕貓人製品」是捌號會所在藝術家支持系統的概念下,以創新製作為目標,協助藝術家實踐作品的持續性計畫,《夢廻春閨》是「捕貓人製品」的第二號作品。劇場導演王嘉明 攜手「捌號會所」團隊捌號會所藝術總監暨《夢廻春閨》發起者林芳宜表示,《夢廻春閨》的起心動念是找回戲曲的音樂維度、理出古老劇種在當代語境裡的美學路徑,在衛武營和國藝會的研發支持後,再遇疫情延宕,反而得到充裕的創作發展期,成就這齣前所未見的創作方式、嶄新型態的戲曲音樂。游刃於傳統和當代之間的劇場敘事的導演王嘉明,帶領演員與樂手的劇演樂奏,《夢廻春閨》結合傳統的戲曲唱腔、現代音樂演奏以及當代劇場空間運用,為觀眾帶來一場時空疊合、迷離繾綣的迴旋幽夢。《夢廻春閨》的購票資訊可至:https://www.opentix.life/event/1650819728129949700,臺北藝術節詳細節目內容可上官網 https://www.tpac-taipei.org/festival-taipei 或北藝中心粉絲團。 2023.08.112023臺北藝穗節開幕 夏日共玩遊走北藝中心2023臺北藝穗節於今(12日)熱鬧開幕,以「遊走,是為了期待每次不同的相遇」為主題,邀請藝穗團隊使用自己的「手推車」,如流動的藝術攤位,讓觀眾與團隊在開幕活動中隨機相遇,每一次體驗都有不同的驚喜!本次開幕活動以展演場域北斗座的「北藝一號店」為中心,串聯北藝中心1、2樓公共空間,分為五大展演區塊「一號店自由區」、「一號店候車亭」、「冷風小戲台」、「芝加哥樓梯」及「館內遊走區」。臺北表演藝術中心董事長劉若瑀表示,人才培育是北藝中心的核心使命,期許臺北藝穗節成為尋找新一代藝術家的重要場域,發掘更多有潛力的創作人才。開幕儀式由臺北表演藝術中心執行長王孟超駕駛戶外洗地車進場,劉若瑀與王孟超兩人手拿著特大加油棒,為所有團隊加油集氣,也預告2023臺北藝穗節將於8月19日至9月3日掀起表演藝術的新浪潮!北藝一號店週末快閃 與藝術隨處相遇本屆臺北藝穗節聚集135組團隊、31個空間場域,共590場演出,為期16天的密集展演,從早到晚不同場地,滿滿的表演能量同時爆發,以「後浪警報THE FUTURE IS HERE」作為策展主題,將表演團隊視為表演藝術的後浪,向表演藝術市場宣告,這一群在臺北藝穗節展露頭角的新秀們,將成為未來的主流!開幕五大展區 一覽藝穗團隊演出精華2023臺北藝穗節除了滿滿的演出等待觀眾們進場,還有專屬臺北藝術節及臺北藝穗節的「北藝一號店」於臺北藝術中心廣場的北斗座開張,除了提供雙節的票券銷售與諮詢服務,營業期間的每個週末也安排了快閃演出、Live Podcast及交流活動,營業時間為即日起至9月8日每週五、六、日的14:00至22:00。開幕活動的遊走精神,坐落於北藝中心的各個空間──在「一號店自由區」可遇見各種流動小攤位,舉凡說故事、舞蹈教學、AR互動;而「館內遊走區」包含靜態照片展、創作者展示創作過程、錄像作品,更歡迎路過的觀眾一同加入演出;定時定點演出的「一號店候車亭」及「芝加哥樓梯」,在藝穗節什麼都有可能,即使是樓梯也能發揮展演創意,舉凡舞蹈、漫才、讀劇,甚至竹板快書都讓表演區有著截然不同的感受;觀眾最喜歡的休憩區──「冷風小戲台」則更為自由,不定時的表演或互動,正如人與人之間的緣分,由藝穗團隊帶給觀眾當下此刻、獨一無二的親密體驗。今天參與的團隊大顯身手,帶來各種不同的體驗,將野生的展演能量開到最強,場館內外活力滿點。表藝新血入場 再掀城市藝術新浪潮開幕儀式呼應主視覺的工地風格,由王孟超駕駛場館清潔人員每天都會使用的戶外洗地車進場。他表示,每年最令人期待的便是藝穗節的發生,如同今日的開幕活動,讓表演以各種型態和觀眾接觸,8月19日開始在臺北包含士林、北投、萬華…等不同行政區,於不同的空間與表演隨處相遇是藝穗節最迷人的地方。 他也向演出團隊喊話,「北藝中心也有屬於團隊的家──北藝一號店,在藝穗節期間,歡迎團隊來交流,盡情地創造屬於你們的後浪。」劉若瑀指出,今年的「後浪警報」是一個對表演藝術界的宣示,臺北藝穗節就像是藏寶箱,業內人士紛紛來此挖寶,希望可以找到未來的明日之星,16天590場的展演代表臺北這座城市的開放和能量,得以容納不同性格的演出,期待即將上場的臺北藝穗節,能讓這座城市再掀一波浪潮! 劉若瑀笑說,「今年很開心看到很多熟面孔,終於等到可以安心的藝穗節,受疫情影響,3年多來都很緊張;到去年終於可以演,祝福所有團隊演出成功、一切順利!」「藝穗亮心心」投給好戲 「全民瘋藝穗」分享心得藝穗節開跑之際,也少不了與觀眾的互動,行之有年的觀眾票選,每一票都是觀者的當下感受,令人期待「觀眾大心獎」得主;此外,駐節評論人與工作團隊也將從今年優秀展演作品中,選出「藝穗亮心心」獎項得主於9月9日閉幕頒獎典禮中於臺北藝穗節官網及社群網站公佈。藝穗節更推出「全民瘋藝穗」投稿,鼓勵愛看戲的觀眾分享觀演心得,於8月19日至9月5日,在看完演出後48小時內投稿300字以上的看戲心得,就有機會被刊登在藝穗節評論專區,累積十篇即可抽圓山飯店精緻無窗客房。更多2023臺北藝穗節展演資訊與活動可至官網查詢:https://www.tpac-taipei.org/festival-fringe。

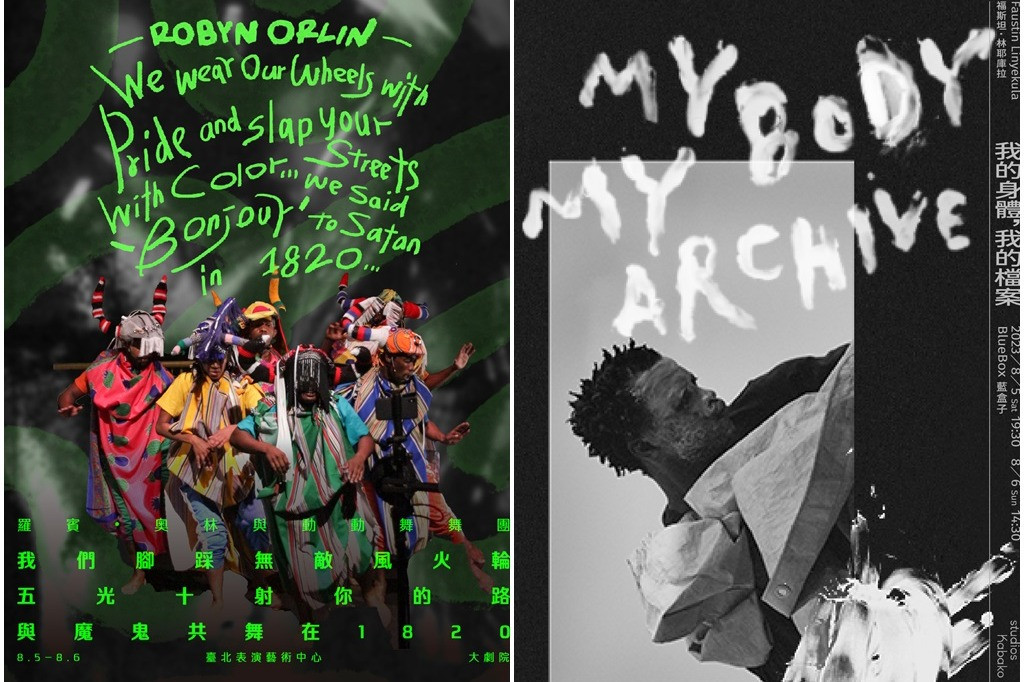

2023.08.112023臺北藝穗節開幕 夏日共玩遊走北藝中心2023臺北藝穗節於今(12日)熱鬧開幕,以「遊走,是為了期待每次不同的相遇」為主題,邀請藝穗團隊使用自己的「手推車」,如流動的藝術攤位,讓觀眾與團隊在開幕活動中隨機相遇,每一次體驗都有不同的驚喜!本次開幕活動以展演場域北斗座的「北藝一號店」為中心,串聯北藝中心1、2樓公共空間,分為五大展演區塊「一號店自由區」、「一號店候車亭」、「冷風小戲台」、「芝加哥樓梯」及「館內遊走區」。臺北表演藝術中心董事長劉若瑀表示,人才培育是北藝中心的核心使命,期許臺北藝穗節成為尋找新一代藝術家的重要場域,發掘更多有潛力的創作人才。開幕儀式由臺北表演藝術中心執行長王孟超駕駛戶外洗地車進場,劉若瑀與王孟超兩人手拿著特大加油棒,為所有團隊加油集氣,也預告2023臺北藝穗節將於8月19日至9月3日掀起表演藝術的新浪潮!北藝一號店週末快閃 與藝術隨處相遇本屆臺北藝穗節聚集135組團隊、31個空間場域,共590場演出,為期16天的密集展演,從早到晚不同場地,滿滿的表演能量同時爆發,以「後浪警報THE FUTURE IS HERE」作為策展主題,將表演團隊視為表演藝術的後浪,向表演藝術市場宣告,這一群在臺北藝穗節展露頭角的新秀們,將成為未來的主流!開幕五大展區 一覽藝穗團隊演出精華2023臺北藝穗節除了滿滿的演出等待觀眾們進場,還有專屬臺北藝術節及臺北藝穗節的「北藝一號店」於臺北藝術中心廣場的北斗座開張,除了提供雙節的票券銷售與諮詢服務,營業期間的每個週末也安排了快閃演出、Live Podcast及交流活動,營業時間為即日起至9月8日每週五、六、日的14:00至22:00。開幕活動的遊走精神,坐落於北藝中心的各個空間──在「一號店自由區」可遇見各種流動小攤位,舉凡說故事、舞蹈教學、AR互動;而「館內遊走區」包含靜態照片展、創作者展示創作過程、錄像作品,更歡迎路過的觀眾一同加入演出;定時定點演出的「一號店候車亭」及「芝加哥樓梯」,在藝穗節什麼都有可能,即使是樓梯也能發揮展演創意,舉凡舞蹈、漫才、讀劇,甚至竹板快書都讓表演區有著截然不同的感受;觀眾最喜歡的休憩區──「冷風小戲台」則更為自由,不定時的表演或互動,正如人與人之間的緣分,由藝穗團隊帶給觀眾當下此刻、獨一無二的親密體驗。今天參與的團隊大顯身手,帶來各種不同的體驗,將野生的展演能量開到最強,場館內外活力滿點。表藝新血入場 再掀城市藝術新浪潮開幕儀式呼應主視覺的工地風格,由王孟超駕駛場館清潔人員每天都會使用的戶外洗地車進場。他表示,每年最令人期待的便是藝穗節的發生,如同今日的開幕活動,讓表演以各種型態和觀眾接觸,8月19日開始在臺北包含士林、北投、萬華…等不同行政區,於不同的空間與表演隨處相遇是藝穗節最迷人的地方。 他也向演出團隊喊話,「北藝中心也有屬於團隊的家──北藝一號店,在藝穗節期間,歡迎團隊來交流,盡情地創造屬於你們的後浪。」劉若瑀指出,今年的「後浪警報」是一個對表演藝術界的宣示,臺北藝穗節就像是藏寶箱,業內人士紛紛來此挖寶,希望可以找到未來的明日之星,16天590場的展演代表臺北這座城市的開放和能量,得以容納不同性格的演出,期待即將上場的臺北藝穗節,能讓這座城市再掀一波浪潮! 劉若瑀笑說,「今年很開心看到很多熟面孔,終於等到可以安心的藝穗節,受疫情影響,3年多來都很緊張;到去年終於可以演,祝福所有團隊演出成功、一切順利!」「藝穗亮心心」投給好戲 「全民瘋藝穗」分享心得藝穗節開跑之際,也少不了與觀眾的互動,行之有年的觀眾票選,每一票都是觀者的當下感受,令人期待「觀眾大心獎」得主;此外,駐節評論人與工作團隊也將從今年優秀展演作品中,選出「藝穗亮心心」獎項得主於9月9日閉幕頒獎典禮中於臺北藝穗節官網及社群網站公佈。藝穗節更推出「全民瘋藝穗」投稿,鼓勵愛看戲的觀眾分享觀演心得,於8月19日至9月5日,在看完演出後48小時內投稿300字以上的看戲心得,就有機會被刊登在藝穗節評論專區,累積十篇即可抽圓山飯店精緻無窗客房。更多2023臺北藝穗節展演資訊與活動可至官網查詢:https://www.tpac-taipei.org/festival-fringe。 2023.08.02臺北藝術節8/5開幕大秀 帶來嶄新南方視野南非人力車夫電音共舞 剛果編舞家用身體說故事2023臺北藝術節於本週六(5日)熱鬧揭幕,今年的主題為「萬物運動 Dancing Ecosystems」,首週登場的是來自南非與剛果民主共和國藝術家帶來的舞蹈演出,帶來嶄新的南方視野觀點。由《我們腳踩無敵風火輪,五光十射你的路,與魔鬼共舞在1820》(以下簡稱《無敵風火輪》)打頭陣,來自南非的編舞家羅賓・奧林(Robyn Orlin)大膽將人力車搬進劇場,結合生猛狂放的原民女性電音Live。另一位是剛果編舞家福斯坦.林耶庫拉(Faustin Linyekula)的《我的身體.我的檔案》,他自稱為「說故事的人」,以身體述說家國苦難與壓迫的權力關係,透過身體闡述殖民歷史。策展人林人中表示,所謂的「南方」指的並不是「東南亞」,而是南半球的非洲及南太平洋島嶼。生活在北半球的我們,比較少關注南半球。當非洲的藝術家闡述他們的歷史,或重新認識他們自己文化的時候,其實也提供一面鏡子,讓我們能夠看見自己的過去跟現在。《無敵風火輪》繽紛生猛 宛如現場演唱會《無敵風火輪》調性明亮歡愉、感染力強大。編舞家羅賓・奧林處理殖民議題的手法顛覆對倡議的刻板印象。舞作結合南非祖魯文化及電子音樂,開場的表演者以人力車夫的角色現身,過程展現祖魯語的演唱及非洲舞蹈的文化力度,以靈活、輕巧且富有幽默感的方式探討「黑人服務白人、奴隸服務殖民主」的當代意義。南非在20世紀初出現的人力車服務原為解決英國在當地的糖業交通問題,彼時大多由祖魯人拉車服務白人。人力車作為殖民統治象徵的同時,卻意外展現本土文化的生命力。車夫以誇張的羽毛和牛角頭飾、部落圖騰的外衣混搭皮革與流蘇裝飾車輛外觀,無論坐在車上或在路旁觀看,都像是一場華麗又歡騰的街頭表演秀,到1960年代甚至成為南非官方認證的重要觀光資產。編舞家羅賓・奧林身為一位白種南非女性,將這段特殊歷史編入舞作。她來自立陶宛的猶太人家庭,流亡到南非,創作主題關照南非社會,特別是黑人族群的殖民、恐同、愛滋、貧窮等議題。本次來臺演出的當代非洲舞團「動動舞職業舞團」(Moving into Dance Mophatong)是南非最資深國寶級舞團,結合南非當代音樂團體uKhoiKhoi令人嘆為觀止的歌聲,在音樂風格上含括了阿卡貝拉(無伴奏人聲合唱)、電子迷幻、非洲特有的音樂節奏等,呈現爆炸性的效果。在歐洲巡演時,結尾幾乎是全場起立,台上台下一起跳舞,受媒體高度盛讚 。《我的身體,我的檔案》回家重拾生命力量1974年出生的剛果編舞家福斯坦.林耶庫拉(Faustin Linyekula)則以作品《我的身體,我的檔案》用身體述說家國苦難與殖民史。剛果自1960年獨立後,因政權更迭陸續更改國名為剛果共和國(1960-1964)、剛果民主共和國(1964-1971)、薩伊共和國(1971-1997)、剛果民主共和國(1997至今)。福斯坦.林耶庫拉在他23歲的某一天,被告知未來需要以不同的方式稱呼自己的國家,成為他創作的啟蒙,他自述有一種感覺逐漸浮現:「只有我的身體沒有對我撒謊。」,進而開始探問自己的身份與認同。《我的身體,我的檔案》維持一慣的基調,透過「向身體提出問題」,傳達壓迫的權力關係。同時回顧了二十年的創作成果,及在家族故事中缺席的女性。他邀請知道如何與木頭對話的知名雕塑家Gbaba為作品製作雕像,將已故祖先的能量注入雕像中。藝評人周伶芝指出,福斯坦.林耶庫拉在身體書寫上與觀眾溝通,透過音樂吟唱,還有雕塑的木頭身體,去隱喻看不見的祖先靈魂。透過身體的儀式,把過去在官方歷史裡缺席的女性,召喚到劇場裡。例如:舞作裡與木頭雕塑之間細微的互動,試圖靠近缺席已久的家族女性,殘留在身體的各個角落。兩檔來自非洲的節目,帶來截然不同的視野與文化,讓身在臺灣的觀眾能夠更靠近南半球的觀點。羅賓.奧林與動動舞舞團《無敵風火輪》將於8月5、6日14:30於臺北表演藝術中心大劇院演出。福斯坦.林耶庫拉《我的身體,我的檔案》將於8月5日19:30、6日14:30於臺北表演藝術中心藍盒子演出。購票連結:https://tpacplayer.org/xrm3m,詳細購票方式及活動資訊請以臺北表演藝術中心官方網站公告為主。此外,8月6日16:00-17:00在北藝中心的2樓太陽廳也有「共想吧系列活動」,由羅賓.奧林與福斯坦.林耶庫拉兩位主創藝術家對談,兩位編舞家將首次聚焦在討論彼此現階段正在進行的藝術研究,以及如何透過展演,在作品中實踐去殖民化的概念。民眾可自由參加,無須網路報名。

2023.08.02臺北藝術節8/5開幕大秀 帶來嶄新南方視野南非人力車夫電音共舞 剛果編舞家用身體說故事2023臺北藝術節於本週六(5日)熱鬧揭幕,今年的主題為「萬物運動 Dancing Ecosystems」,首週登場的是來自南非與剛果民主共和國藝術家帶來的舞蹈演出,帶來嶄新的南方視野觀點。由《我們腳踩無敵風火輪,五光十射你的路,與魔鬼共舞在1820》(以下簡稱《無敵風火輪》)打頭陣,來自南非的編舞家羅賓・奧林(Robyn Orlin)大膽將人力車搬進劇場,結合生猛狂放的原民女性電音Live。另一位是剛果編舞家福斯坦.林耶庫拉(Faustin Linyekula)的《我的身體.我的檔案》,他自稱為「說故事的人」,以身體述說家國苦難與壓迫的權力關係,透過身體闡述殖民歷史。策展人林人中表示,所謂的「南方」指的並不是「東南亞」,而是南半球的非洲及南太平洋島嶼。生活在北半球的我們,比較少關注南半球。當非洲的藝術家闡述他們的歷史,或重新認識他們自己文化的時候,其實也提供一面鏡子,讓我們能夠看見自己的過去跟現在。《無敵風火輪》繽紛生猛 宛如現場演唱會《無敵風火輪》調性明亮歡愉、感染力強大。編舞家羅賓・奧林處理殖民議題的手法顛覆對倡議的刻板印象。舞作結合南非祖魯文化及電子音樂,開場的表演者以人力車夫的角色現身,過程展現祖魯語的演唱及非洲舞蹈的文化力度,以靈活、輕巧且富有幽默感的方式探討「黑人服務白人、奴隸服務殖民主」的當代意義。南非在20世紀初出現的人力車服務原為解決英國在當地的糖業交通問題,彼時大多由祖魯人拉車服務白人。人力車作為殖民統治象徵的同時,卻意外展現本土文化的生命力。車夫以誇張的羽毛和牛角頭飾、部落圖騰的外衣混搭皮革與流蘇裝飾車輛外觀,無論坐在車上或在路旁觀看,都像是一場華麗又歡騰的街頭表演秀,到1960年代甚至成為南非官方認證的重要觀光資產。編舞家羅賓・奧林身為一位白種南非女性,將這段特殊歷史編入舞作。她來自立陶宛的猶太人家庭,流亡到南非,創作主題關照南非社會,特別是黑人族群的殖民、恐同、愛滋、貧窮等議題。本次來臺演出的當代非洲舞團「動動舞職業舞團」(Moving into Dance Mophatong)是南非最資深國寶級舞團,結合南非當代音樂團體uKhoiKhoi令人嘆為觀止的歌聲,在音樂風格上含括了阿卡貝拉(無伴奏人聲合唱)、電子迷幻、非洲特有的音樂節奏等,呈現爆炸性的效果。在歐洲巡演時,結尾幾乎是全場起立,台上台下一起跳舞,受媒體高度盛讚 。《我的身體,我的檔案》回家重拾生命力量1974年出生的剛果編舞家福斯坦.林耶庫拉(Faustin Linyekula)則以作品《我的身體,我的檔案》用身體述說家國苦難與殖民史。剛果自1960年獨立後,因政權更迭陸續更改國名為剛果共和國(1960-1964)、剛果民主共和國(1964-1971)、薩伊共和國(1971-1997)、剛果民主共和國(1997至今)。福斯坦.林耶庫拉在他23歲的某一天,被告知未來需要以不同的方式稱呼自己的國家,成為他創作的啟蒙,他自述有一種感覺逐漸浮現:「只有我的身體沒有對我撒謊。」,進而開始探問自己的身份與認同。《我的身體,我的檔案》維持一慣的基調,透過「向身體提出問題」,傳達壓迫的權力關係。同時回顧了二十年的創作成果,及在家族故事中缺席的女性。他邀請知道如何與木頭對話的知名雕塑家Gbaba為作品製作雕像,將已故祖先的能量注入雕像中。藝評人周伶芝指出,福斯坦.林耶庫拉在身體書寫上與觀眾溝通,透過音樂吟唱,還有雕塑的木頭身體,去隱喻看不見的祖先靈魂。透過身體的儀式,把過去在官方歷史裡缺席的女性,召喚到劇場裡。例如:舞作裡與木頭雕塑之間細微的互動,試圖靠近缺席已久的家族女性,殘留在身體的各個角落。兩檔來自非洲的節目,帶來截然不同的視野與文化,讓身在臺灣的觀眾能夠更靠近南半球的觀點。羅賓.奧林與動動舞舞團《無敵風火輪》將於8月5、6日14:30於臺北表演藝術中心大劇院演出。福斯坦.林耶庫拉《我的身體,我的檔案》將於8月5日19:30、6日14:30於臺北表演藝術中心藍盒子演出。購票連結:https://tpacplayer.org/xrm3m,詳細購票方式及活動資訊請以臺北表演藝術中心官方網站公告為主。此外,8月6日16:00-17:00在北藝中心的2樓太陽廳也有「共想吧系列活動」,由羅賓.奧林與福斯坦.林耶庫拉兩位主創藝術家對談,兩位編舞家將首次聚焦在討論彼此現階段正在進行的藝術研究,以及如何透過展演,在作品中實踐去殖民化的概念。民眾可自由參加,無須網路報名。